Нарешті медіаосвіта в офлайні

Зимова школа медіаосвіти та медіаграмотності АУП відбувається завдяки нашому спільному проєкту між «АУП» та міжнародною організацією Internews. Вона впроваджує «Медійну програму в Україні» за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.

Георгий Почепцов, rezonans.kz

Телесериал – это очередной тип нарратива, который нас окружает, в который мы готовы погрузиться, забывая обо всем вокруг. Нарративная история удерживает нас у экрана. По причине такой силы воздействия за нарративы взялись и военные. Это связано еще и с тем, что поле боя сегодня расширяется и на мирное население, которое пытаются перевести на свою сторону противоборствующие стороны.

Идеология – это тоже нарратив, управляющий нашими мозгами, которым можно оправдать многие действия. Идеология как компас позволяет задать координаты действий: правильной или неправильной дорогой идут товарищи… Идеология – это такой “концентрат” картины мира, который используют все, когда создают свои виртуальные продукты: от детских сказок до взрослых телесериалов. Из них мы должны вынести, кто есть враг, а кто друг в окружающем нас мире.

Опора на идеологию или религию в борьбе со своими врагами всегда и во все времена характеризует в первую очередь власть. Собственно, говоря это и есть пропаганда, поскольку именно она является основным проводником идеологии в массы. Тоталитарное общество вело всех вперед под знаменами идеологии. И хоть идеология была книжной, но наказание за нее реальным. Репрессии были вторым крылом идеологии, кроме пропаганды. Если человек уходил из-под крыла пропаганды, его забирали под крыло репрессий.

Приведем еще два интересных замечания-наблюдения С. Кургиняна по поводу идеологии: “Идеология нужна тогда, когда она может быть мотивом для реального действия. Как говорилось, марксизм — не догма, а руководство к действию. Смысл заключается в том, что нужны люди, для которых эта идеология будет что-то значить, которые станут на нее ориентироваться и заставят ориентироваться других. Транслируют ее, и зажгут ею сердца. Иначе это будет поздний Советский Союз. Его группы уже не никак не были мотивированы идеологией, оказались не способными ее развивать. Но они сидели на ней и тряслись как Кащей над смертью и ее убивали. Мои левые друзья назвали Суслова убийцей смыслов. И вот так не надо. Там же двусмысленностей очень много. К новой идеологической двусмысленности вернуться нельзя” [1].

И еще часто повторяемое им замечание: “Еще надо понимать, что определенные фильмы, иногда художественно не лучшие или средние, в советское время делались точно по аналитическим запискам КГБ. Просто давали записку: «Вот настоящее дело, теперь охудожнивайте». И были большие группы людей, которые охудожнивали аналитические записки. Мне, например, очень хотелось прочесть аналитические записки, на основе которых написаны произведения братьев Стругацких. Они же есть” (там же).

Кстати, есть такая даже конспирологическая теория, что телесериалы сознательно нас программируют. И это можно понять, поскольку, как учат военные, самым незащищенным на поле боя является мозг солдата. Тем более мозги граждан ничего не защищены в мирной жизни.

Вот данные более простых воздействий и запретов:

– свинку Пеппу запретили в Австралии, поскольку в одном из эпизодов свинки живут с пауком, а в Австралии такой совет посчитали опасным, там есть десять тысяч видов пауков, некоторые из которых являются ядовитыми [2],

– не проходят опасения от мультфильма “Маша и Медведь”, в мягкой форме это звучит как гиперактивность Маши, которая, когда подрастет, не будет вписываться в социальные нормы поведения, там есть еще такая дословная цитата-обвинение: “Может быть, сами русские осознают тот факт, что они создали монстра – или, что более вероятно, испытывают огромную радость от превращения западных детей в диких, ненавистных и жестоких ребят” [3].

“Маша и Медведь” также возглавили список из четырех мультфильмов, выделенных как опасные для маленьких детей. После нее идет «Монстр Хай», “Губка Боб” и “Том и Джерри” [4 – 5]. Аргументация такова: “Маша представляет собой модель гиперактивного ребенка с явным дефицитом внимания. Помимо этого, она наглая, невоспитанная и эгоистичная. За массу неприятностей медведь ее почти не наказывает, а только лишь смиренно терпит ее выходки” [6]. При этом ссылка идет именно на российских ученых. Например, психолог Я. Карина говорит: “дети этого возраста воспринимают мультфильмы не критично, критика к художественным произведениям появляется в более старшем возрасте, то есть все это без всякого фильтра поступает не только в сознание, но и в подсознание”.

У психологов западных свои доводы против своих фильмов. Они акцентируют и то, что дошкольникам рекомендуется не более часа в день у экрана, а пандемия посадила их к экранам на более долгий период. Кстати, это скоро может будет считаться главным последствием – результатом пандемии – возникновением нового поколения, которое будет полностью экранным, вне намека на книги. Основную функцию обучения и воспитания берет на себя исходно в условиях пандемии именно экран. А он к этой функции не готов.

Конкретные замечания психологов касаются и восприятия боли: “Боль часто возникает на экране, в среднем девять раз в час. 79% случаев боли связано с тем, что герои серьезно травмируются или ощущают боль из-за насильственных действий. Хотя наиболее частой болью ребенка является та, которую он встречает в жизни, на экране же она составляет только 20%. Медицинская и процедурная боль, как от уколов, или боль хроническая, занимает лишь один процент времени. Когда герои испытывают боль, они редко, только в 10% случаев, просят о помощи или демонстрируют реакцию, в результате создается нереалистичное и искаженное восприятие боли, демонстрирующее быстрый уход боли. Хотя 75% случаев боли происходят на глазах других, они редко реагируют на это, а когда они делают это, то проявляют малый уровень эмпатии или заботы о тех, кто страдает. Герои мальчики испытывают основные случаи боли, несмотря на то, что в жизни девочки испытывают больший уровень проблем с болью. Это может учить детей тому, что боль у девочек менее часто встречается и не требует внимания от других. Герои девочки менее вероятно просят о помощи, когда испытывают боль, чем герои мальчики” [7].

Влияние “фиктивной действительности” только ширится. Есть даже перенос не психологических, а физических параметров, например, благодаря мультфильму ученые выдвинули новую гипотезу о гибели на перевале Дятлова: “Увидев, как в мультфильме Disney «Холодное сердце» двигается снег, Йохан Гом и его коллега Александр Пузрин обратились к аниматорам, чтобы использовать их технологии для того, чтобы выстроить динамическую модель возможной в тех условиях лавины. После поездки в Голливуд для встречи со специалистом, который работал над эффектами снега в мультфильме, Йохан Гом изменил код анимации снега для симуляции лавин, чтобы имитировать воздействие, которое они окажут на человеческое тело. Это помогло ученым подобраться к разгадке этого мистического происшествия и выдвинуть свою «лавинную» теорию” [8].

Все это выстраивание символического мира, который отличается от мира реального. Соответственно, он имеет существенное влияние на наше поведение. И дети получают уроки того, как себя вести в той или иной ситуации не из жизни, а из экрана. Но эти уроки правильны лишь для экранной жизни.

Пропаганда рассказывает, что такое хорошо и что такое плохо, только для взрослых, а не для детей. И она тоже повествует нам о героях и врагах, приближая эту модель к жизни, где каждый может стать героем, победив врага. Помним и советскую модель поведения, зафиксированную в формуле: в жизни всегда есть место подвигу.

Интенсив воздействия реализуется в его индустриальных формах, когда идет большой моментальный охват аудитории. Это делают телевидение и интернет, создав индустрию влияния, от которой трудно уклониться. Человек как существо индивидуальное ничего не способен противопоставить индустриальному “удару” профессионалов по своим мозгам. Он может только уклониться, но не может с ним спорить. Одновременно мозги хотят упрощенной, “переваренной” информации, когда не надо доискиваться до сути: кто прав и кто виноват. Именно по этой причине мы хотим информационных “чупа-чупс”, которые дают нам телевизионные политические ток-шоу.

Сегодня воздействие на мозги попало также в руки военных, поскольку пространство войны расширилось и на мирных граждан, то в результате возникают более четкие определения того, что в этом случае можно делать и как нужно это делать.

Б. Элленбай пишет: “Вооруженный нарратив направлен на подрыв цивилизации, идентичности и воли оппонента с помощью порождения сложности, сомнений, политических и социальных расколов. Он может использоваться тактически как составляющая открытого военного или геополитического конфликта; или стратегически как путь к уменьшению, нейтрализации или проигрышу цивилизации, государства или организации. Удачно сделанный, он может сократить или даже убрать необходимость в вооруженных силах для достижения политических или военных целей” [9]. Такое чувство, что после таких слов срочно нужно создавать нарративные войска, хотя бы для обороны, а не наступления.

И мнение А. Маан: “Чтобы доминировать в нарративном пространстве, необходимо обучить гражданских лиц когнитивной обороне, а военных тому, как вести наступательную нарративную войну” [10]. Кстати, она подчеркивает, что мы не рассказываем нарративы, мы рассказываем истории.

И еще она же: “Мы не думаем о нарративах в целом. Они работают на уровне представлений. И эти представления делают наши нарративы уязвимыми для манипуляций. Вооруженный нарратив нацелен на наши представления, а не наши рациональные мысли. Когнитивная безопасность требует, чтобы мы обратили внимание на то, что мы обычно предполагаем. Именно сюда наш противник нацеливает свои усилия”.

Маан видит такое отличие нарративной войны от информационной. Нарративная война представляет собой не борьбу за информацию, а борьбу за значение этой информации, то есть, другими словами, за то или иное ее понимание. Влияние будет в руках у того, кто даст свое понимание этой информации. Короче говоря, это война интерпретаций по поводу того или иного факта, что он значит и что за ним стоит. Кстати, именно этим заняты телепропагандисты на наших экранах: факты всем заранее известны, а они пытаются либо укрепить введенную их интерпретацию, либо заменить ее другой.

Важность нарратива также доказывают следующими его особенностями [11]:

– нарратив легко можно адаптировать ко всему, чтобы использовать в разных контекстах: от напитков до мягкой силы,

– к употреблению нарратива применимы новые знания из нейронауки, эволюционной психологии и бихевиористской экономики,

– нарратив стратегически важны, поскольку они создают базу для формирования идентичности,

– нарративы являются силой, когда они убеждают человека сделать то, что нужно другим.

Люди в погонах также смотрят в сторону подготовки военных к такого рода атакам. Они говорят: “В военном понимании информация действует как биологическое оружие. Как и вирус, она может атаковать организм и распространяться как средство достижения широкого охвата. Вредная информация действует одновременно на уровне индивида и сети, она должна также отражаться на двух уровнях” [12].

Это беспокоятся военные, которые хотят обучать своих солдат, но еще более болезненно такое “заражение” протекает на уровне мирного населения, что сегодня знают уже абсолютно все. Поэтому население нужно обязательно обучать: и взрослых, и детей. Швеция сделала такой шаг еще в восьмидесятые [13]. Финляндия ввела такое в школьное обучение еще в 2014 [14]. Детям, к примеру, объясняется, что такое боты и как их идентифицировать. Отдельный рассказ идет о дипфейках. Есть слайд названный “Попадал ли ты под обстрел российской армии троллей?”. Здесь собраны методы, используемые для обмана в соцмедиа: манипуляции с фото и видео, полуправда, запугивание и фальшивые профили. Другой слайд раскрывает, как идентифицировать ботов: поищите чужие фото, оцените количество постов за день, проверьте наличие неадекватных переводов и отсутствие личной информации.

Кстати, шведы во введении к своей книге разъясняют операции влияния так: “Кампания влияния состоит определенного набора действий по влиянию, одним из которых является информационное влияние. Данная книга поможет вам как коммуникатору стать более внимательным к тому, какие действия по информационному влиянию вы сможете более легко идентифицировать и противодействовать этому типу угрозы безопасности. В использовании информации для влияния нет ничего нового. Такие сферы, как паблик рилейшнз или реклама используют целенаправленную информацию для влияния на личные решения людей по всему миру каждый день, чтобы купить конкретный бренд или поддержать определенного политического кандидата. Как граждане, мы ожидаем от таких коммуникаций следования определенным правилам. Например, коммуникация должна проходить открыто, строится на правдивой и точной информации, быть представленной таким способом, чтобы дать нам возможность сделать информированный выбор. Но не все работающие в сфере влияния играют по этим правилам. Информация может размещаться скрыто и обманно иностранными государствами, чтобы разрушить критические демократические процессы, контролировать публичное обсуждение и влиять на принятие решений. Все это мы рассматриваем как деятельность по информационному влиянию. По всему миру есть множество случаев, когда такая деятельность по влиянию обнаруживается, например, президентские выборы в США или Франции. Будучи агрессивными актами, они не рассматриваются как военные действия, хотя иногда они описываются как происходящие в серой зоне между войной и миром. Деятельность по информационному влиянию должна трактоваться как враждебная, поскольку она подрывает доверие общества к важным социальным институтам, изолирует уязвимые сообщества и способствует социальной и политической поляризации” [13].

Но такие же операции влияния одинаково опасны из-за их распространенности для интервенций не только во внешней, но и во внутренней среде, что в свою очередь предопределяет и понимание, и вес говорение. Для России таким определяющим моментом на долгие годы стала война: “В свое время Вольфганг Шивельбуш обратил внимание на то, что «культура поражения» поощряет социальные и политические инновации. Но советская «культура победы», как будто бы зеркально отразив этот аргумент, упрочила диктаторскую систему правления и командную экономику, основанную на коллективизации сельского хозяйства и централизованном планировании промышленного производства. По моему мнению, советская культура победы была прежде всего культурой, прославляющей победу советского строя. Советский случай, таким образом, предстает примером того, как победа в войне может негативно сказаться на дальнейшем развитии общества. Из-за нее неэффективная система управления и политэкономия дефицита на десятилетия вперед приобрели иммунитет от назревших перемен” [15].

Исследователи отмечают: “В нынешней постсоветской России этому альтернативному нарративу дается бурный и поощряемый государством отпор – такова историографическая реакция, связанная с «превентивной контрреволюцией» президента Владимира Путина. Но это уже совсем другая история, которая соединяет победу во Второй мировой войне с долгой чередой российских войн. Сегодняшний культ войны остается «советским» лишь постольку, поскольку советская культура победы была и русской тоже. Между тем, пока был жив Советский Союз, миф о войне поддерживал советскую экономическую систему в такой же мере, в какой он утверждал место России как первой среди равных советских наций” (там же).

То есть культура победы, а точнее культ победы затормозила развитие страны. Это важно и интересно, означая, что опору страна в очередной раз нашла не в материальных успехах, а в нематериальных. Только этим можно объяснить, что десятилетиями воспитывается и поднимается этот “культ”. Но восприятие его в 45 году и сегодня просто не могут быть одинаковыми, хотя бы потому, что все меньше остается число живых свидетелей войны.

Реальные победители вообще не стали такими в жизни после войны: “советская культура победы была культурой победы советского строя, а не «винтиков», на которых, по словам Сталина, этот строй держался. Возвращающимся ветеранам предстояло превратиться из частей военной машины в винтики гражданского механизма. Они не рассматривались в качестве отдельной социальной группы и потому не имели никаких оснований претендовать на какие-то особые привилегии. После завершения начального этапа демобилизации (1945–1948) всякому специальному попечению о них пришел конец. Только инвалиды войны сохранили право на элементарную социальную помощь, причем мизерность их льгот не могла не вынуждать их вернуться на работу – если, конечно, это вообще было возможно. Многим ветеранам возвращение домой принесло горькое разочарование” (там же).

Правда всегда плоха и потому опасна для того, кто будет ее держаться. Государство наперед всей своей мощью отрицает ее, борясь как с ней, так и с теми, кто смеет возражать.

А. Колесников выделяет ряд инструментов, которые он обозначил как технологии вранья [16]:

И еще окончательный вывод: “Маргинальный исторический дискурс становится государственным мейнстримом. Рано или поздно с этим типом авторитарного режима такая скверная история должна была произойти. И вот — произошла: прямая ложь возведена в ранг официальной политики”.

Вот замечания К. Залесского на эту же тему войны и ее интерпретации [17]:

Чем важнее нарратив, тем на большом количестве искажений действительности он построен. Множество героев прошлого сегодня существуют только за счет “подавления” другой точки зрения. Причем среди них множество известных людей: 28 панфиловцев, Зоя Космодемьянская, молодогвардейцы и др.

Пропаганда порождает туннельное видение, заставляя своей мощью и множественностью повторов видеть в мире то, что она навязывает.

Мягкий авторитаризм разрешает определенную дозу критичности, напрямую не затрагивающей первое лицо. Такая критичность привлекает читателей, в отличие от чисто официальной пропаганды советского периода. Моделирование достоверности показывает, что очень серьезно действуют на массовой сознание не релаьные историки, а виртуальные потоки в виде фильмов и телесериалов, способные удерживать и закреплять официальный нарратив.

Все это направлено на создание общей идентичности.

Что кроме языковых различий создает развилку идентичностей? Это история прошлого, в которой начинает проявляться взгляд другой стороны, а не только монолог, это сегодняшние войны, где уже точно присутствуют две стороны, это литературные тексты или кино, поскольку они не только описывают, но и усиливают “вибрации” национальной души. Кстати, Тарапуньку не воспринимали как отрицательный образ, возможно, потому, что смешное не может быть отрицательным.

Отключение от чужих информационных и виртуальных потоков работает, когда им есть реальная замена. Ирану, например, удалось отключить такие западные детские потоки, только создав свои на адекватную замену: своя детская анимация, свои куклы типа Барби и Кена. Но у них другая религия, а это более сильный мотиватор, чем даже идеология.

Своя интерпретация тех же событий будет возникать, если они имеют значимость для своей картины мира. Например, Россия повествует о Беларуси под своим углом зрения, Украина – под своим. Или о Польше, или о Венгрии, или о Молдове… О последней мы вообще ничего не знаем, а ведь это сосед…

Перестройка смогла делать свои робкие шаги только тогда, когда власть сама стала разрушать свою советскую модель мира. Только разрушив ее, можно было вводить новую, где уже были новые герои и новые враги. А история как раз и пишется о героях и врагах. То есть можно было писать совершенно новую историю, что было невозможным без такого предварительного системного разрушения прошлого.

Мы видим вокруг нас только тот мир, который записан в нашей модели мира. Тот, кто владеет правилами построения этой модели, и является настоящим властелином мира. Сейчас на эту роль претендует техгиганты, или те, кто стоят за ними. Гугл расскажет, а Нетфликс покажет, а сидящие по всему миру в комфортных креслах пользователи будут кивать головами с широко раскрытыми экрану глазами.

Фейки исторические очень серьезно связаны с фейками современными, поскольку они создаются в рамках одной системы видения окружающего мира.

О. Малинова говорит в интервью о своей книге “Актуальное прошлое” [18]:

– “символическая политика — это как раз деятельность, связанная с производством разных видений мира, в котором мы живем, и конкуренцией этих видений. Совершенно очевидно, что прошлое является одной из арен такой конкуренции, причем очень важной, потому что оно играет большую роль в том, как мы понимаем настоящее”;

– “за эти годы кардинально изменился принцип построения смысловой схемы прошлого. В первые годы постсоветской России ельцинская элита выстраивала то, что я бы назвала критическим нарративом; он обосновывал концепцию новой России. Логика выглядела примерно так: новая, постсоветская Россия — это проект, преодолевающий недостатки старой, то есть прежде всего советской, но также и постсоветской России. Такое противопоставление было важно, поскольку оправдание реформ 1990-х годов опиралось на критику недостатков советского периода. Именно они служили главным аргументом, оправдывающим трудности, связанные с реформами. Что касается дореволюционного прошлого, оно в этой модели интерпретировалось двояко. С одной стороны, много говорилось о необходимости преодоления «связи времен», разорванной по идеологическим причинам, и в этом направлении действительно кое-что делалось, хотя и несистематически. Но в то же время и досоветский период рассматривался в логике критического нарратива, как то, что предопределило октябрьскую катастрофу. На мой взгляд, такое понимание дореволюционной истории в значительной степени определялось тем, политики 1990-х оперировали советской смысловой схемой, в которой вся новая история России описывалась как предыстория Октября. В начале 2000-х годов схема рассказа о прошлом в официальном политическом дискурсе стала меняться. Стал складываться нарратив, который можно назвать апологетическим — он акцентировал преимущественно «положительные» страницы коллективного прошлого. В основе этого нарратива — идея тысячелетнего великого государства, которая пришла на смену концепции новой России. Собственно, вся смысловая схема как раз и была построена на «вспоминании» положительных моментов. Поворот к этой модели был сопряжен с приостановкой той работы над «трудным прошлым» (прежде всего, хотя и неисключительно, над сталинским периодом), которая была начата в годы перестройки и в какой-то степени досталась постсоветской России в наследство от перестроечного СССР”;

– “В 2000-х Великая Отечественная война стала представляться как событие, которым мы вправе гордиться. Именно тема гордости — не скорби — стала ключевой. Победа связывается с судьбой великого государства, и послевоенные успехи — превращение СССР в сверхдержаву — кажутся не менее значимыми, чем победа над нацизмом. Но главное, что Великая Отечественная война стала рассматриваться как центральное событие тысячелетней истории Российского государства, своеобразный «миф основания»”.

Малинова говорит о конструировании памяти как об очень системном и затратном процессе: “Память о жизни страны, народа — это не только нечто такое, что существует у нас в головах. Она всегда опирается на определенную инфраструктуру. Чтобы ее поддерживать, нужны правильно названные улицы, соответствующие музеи, достопримечательности, организованный календарь праздников, наконец. Поэтому перестройка инфраструктуры памяти — это прежде всего колоссальная системная работа, требующая помимо творческой энергии сил, времени и средств” [19].

И еще: “Люди, занимающиеся политикой памяти, в первую очередь создают смысловую схему прошлого, отвечающую их интересам. Схему, которая появилась в 90-е, я называю критической. В ее основе лежала идея Новой России, преодолевающей те проблемы, с которыми не удавалось справиться ни советскому, ни царскому режиму. Отсюда критическая оценка прошлого, прочитываемого через трагедии, которые наша страна пережила в ХХ веке. Очень характерна в этом смысле трансформация памяти о Великой Отечественной войне, предпринятая в 90-е годы. Со времен Брежнева все помнили про “Победу народа, которая была достигнута благодаря…” — а дальше подставить нужное: КПСС, самоотверженному труду, мудрому руководству… А новая идея была в том, чтобы “благодаря” заменить на “вопреки”, сфокусировав внимание на лишениях и жертвах простых людей. Эта схема находила отражение в официальных речах ельцинской элиты, в монументальном искусстве и литературе” (там же).

И все равно такое решение политизирует историю, только в другую сторону. Хотя в 2014 г. стояла задача выбросить из учебника истории “идеологический мусор” [20]. Сейчас же его, наверняка, добавили. Когда система стабилизируется, она, наоборот, набирает большой объем “идеологического мусора”, который постепенно накапливается, поскольку конфликтность “сглаживается”.

В результате просто история становится политической или политизированной. В своей работе она превращается в какую-то политическую археологию, когда в результате таких “раскопок” берется только часть найденного, а остальное прячется, то ли для будущих поколений, то ли навсегда.

Сегодня историю создают не историки, а “телевещатели” или скорее “телевешатели”, задача которых состоит в том, чтобы раздать всем нужные ярлыки, соответствующие сегодняшним представлениям о картине мира, где враги занимают главное место.

А. Невзоров говорит: “мы видим, сколько денег тратится на того же Соловьева. Хотя не надо нападать на Соловьева, он бесценен действительно для полностью децеребрированной части населения он создает прекрасную иллюзию. Они не смогли бы без этой иллюзии жить. И он хранитель слепоты, и мне он нравится. Только кстати передайте, чтобы он никогда больше оранж на себя не надевал, потому что он выглядит как апельсин-мутант с головой индюшки. Так нельзя. Он занят серьезным делом, он занимается госпропагандой, он отмазывает неотмазуемое. Он очень старается. Ведь не всякий человек может даже за деньги утверждать, что Россия – это та страна, которую от распада может спасти только сильный удар пожилого математика в живот. Над ним ржут, издеваются. Но он делает, кстати, огромное дело” [21].

Невзоров подчеркивает, что Соловьев поставляет зрителям галлюцинации, к которым они привыкают: “Поэтому, представь себе, что кто-нибудь возьмет и в одночасье разрушит этот мир и эту иллюзию людей. И вот тогда произойдет действительно у телевизоров массовый замор. А лечить-то некому этих людей”

Возникли даж “межканальные” войны, поскольку все борются за бюджет, ведь все это госпропаганда, и кто-то должен ее оплачивать: “Лучшие «перлы» о Соловьёве в исполнении Урганта: Самая последняя прозвучала в недавнем выпуске от 27 апреля этого года. Иван попросил зрителей сбрасывать деньги в фонд «Говорящие птицы России. нет», при этом обсуждал скандал Уткина и Соловьёва. До этого, осенью прошлого года, Иван и Соловьёв стали главными претендентами, подходящими под описание песни Бориса Гребенщикова «Вечерний М.». Соловьёв отрицал своё сходство, а вот Иван сразу сказал: «Мы с огромным удовольствием пригласили бы Борис Борисовича спеть эту песню вживую, но, к сожалению, по корпоративной этике мы не можем на «Первом канале» исполнять песни о сотрудниках других каналов». А затем добавил: «Мы все, кто работает по вечерам, – дружная, большая семья. Мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга», – опять намекая на того самого «соловья». Затем в «Вечернем Урганте» последовала ярчайшая шутка Ивана. Он высмеял рекорд Соловьева – у него был самый продолжительный эфир за неделю. Сначала показалось, что ведущий оставит эту новость без язвительной шутки, но нет. Рекорд коллеги был сравнён со случаем, «когда в 97 году забыли камеры выключить в телемагазине». Далее последовал рассказ об электронных чётках, которые легко взломали хакеры и, по словам Ивана, перенаправили все желания себе. «Хакеры … попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что говорит о том, что и на «России» работают католики!» А тут нужно вспомнить, что Соловьёв обладает видом на жительство в Италии” [22].

Ургант и сам не прочь влиться в госпропаганду, если шутит про Навального так: “Конечно, главные новости — сегодня все сидели мы, смотрели новости, думали: “Ну, выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет”. Ну, не вышел! Я про День сурка», — сказал Ургант вечером 2 февраля в начале выпуска «Вечернего Урганта». Ведущий упомянул День сурка, комментируя репортаж о грызунах в Ленинградском зоопарке, которые не вышли из своих домиков. День сурка действительно отмечался 2 февраля, но в России не популярен. В этот день по поведению сурков пытаются судить о том, какой будет предстоящая весна — наступит рано или впереди еще несколько недель зимы. Пользователи Twitter уверены, что Ургант таким образом намекнул на Навального” [23].

Эти информационные действия не являются самостоятельными и на самом деле зеркально отражают политические чаяния власти: кого она хочет казнить, а кого миловать. А “телеэксперты” лишь поддакивают желаниям власти. По этой причине можно понять попадание В. Соловьева в санкционный список, составленный окружением А. Навального. Есть нехорошая квартира, а есть и нехороший список, в котором есть и В. Соловьев, наверное, его внесли туда еще и потому, что у него две виллы на озере Комо в Италии, так что санкции будут лично ему не очень приятны ([24], см. также [25]).

Но это дела домашние, а пока телеэксперты, или как их иронично называет словом «Телевизор» С. Митрофанов учат, что все идет правильно: “Телевизор утверждает, что общество и полицейское государство, как всегда у нас в стране, едины. Они, мол, выступают синхронно за стабильность и т.п. А протесты, если где и происходят, то совсем по другому поводу. Молодые люди просто устали от ковидного карантина и вышли помахаться с «космонавтами», которые и сами тоже не прочь поразмяться. А еще им всем показалось, что это компьютерная игра. Один паренек, вот, вышел на протест, потому что его заставили два часа ждать в военкомате. Паренек хотел быстрее отправиться в армию, а его заставили ждать, – вот как было дело” [26].

И еще: “Протестов там больше, где американские консульства, т.е. в Москве и в Петербурге. Следовательно, делает вывод Телевизор, они, наверно, чем-то облучали людей из окон. Но если закрыть все иностранные консульства в стране, а у граждан отобрать иностранные паспорта, то и протестов станет меньше. Сплошные кубанские казаки тут начнутся. И будет нам радость”.

А тем временем власть придумывает новые интересные инициативы по отслеживанию людей, например, рассекретить геолокацию перемещений под благим предлогом поиска пропавших [27 – 29]. Причем мотивируется это тем, что “закон о персональных данных поправки не нарушат, поскольку координаты местоположения не являются таковыми”. Тем более Росгвардия стала ощущать нехватку кадров [30]. Они сами внутри расценивают работу по разгону демонстрантов как “грязную”, которой особо никто не хочет заниматься [31 – 34].

Беларусь продемонстрировала уход от официальных источников информации, когда им перестало доверять население. Идет уход в интернет. М. Дорошевич говорит, к примеру, о контексте развития канала Nexta: “В 2019 году я проводил исследование — в августе, в 2020 году в октябре-ноябре, какими мессенджерами и социальными сетями пользуются в Беларуси. Тогда в 2019 исследование показало, что в Беларуси самый популярный мессенджер — Viber, им пользовались 70% опрошенных, на втором и третьем месте были Skype и WhatsApp. А Telegram был на четвертом месте, и только 23% им пользовались. Что же мы видим в 2020 году? Для Telegram эта цифра за ноябрь 2020 составляет 43 процента. Он стал номером два. Viber подрос до 74 процентов. Да, для Telegram это рост почти в два раза. Он превратился в важный медийный инструмент. Но не надо переоценивать. Мы должны еще обдумать его эту тенденцию” [35].

Когда развитие ситуации принимает кризисный характер, начинает меняться все. Ни властная, ни медийная системы не успевать за развитием ситуации. Трансформируется и массовое сознание, в результате происходит эрозия автоматической поддержки власти, которая была до этого. Идет падение одобрения деятельности Путина [36 – 37].

Т. Становая анализирует произошедшую трансформацию власти так: “Как получилось, что после многих лет сложных комбинаций, стабильно высоких рейтингов и игр в управляемую демократию власть вдруг перешла к таким грубым и иррациональным шагам, которые перечеркивают все ее предыдущие достижения политического строительства? Ведь реальный срок для Навального – это красная линия, после которой назад уже не вернуться: запущены процессы, которые не остановить. Навальный оказался в тюрьме в результате долгой и неизбежной эрозии российского режима, связанной с тем, как менялась роль Владимира Путина. За несколько лет геополитическая повестка полностью поглотила популярного народного лидера, который ответил Западу за унижения России в 1990-х. Он постепенно передал управление страной коалиции исполнительных технократов с безжалостными силовиками, оставив себе только любимые темы. Для такой власти оказалось недостаточно просто вывести несистемную оппозицию за пределы легитимного политического поля – ее начали криминализировать, относиться к ней как к угрозе национальной безопасности. Отстроенная когда-то Путиным система, получив президентский мандат на принятие решений, стала сама придумывать правила игры. При этом система не забывала потакать своему создателю, ушедшему от реальности в мир геополитики, безопасности и исторических свершений” [38].

Власть как бы устала прятаться и притворяться демократической. Она такая, какой и была всегда. Постсоветский мир не очень подходит для демократии, поскольку его лидеры никогда не имели опыта жизни при ней. Они привыкли властвовать…

Близкого мнения придерживается и Г. Павловский, когда говорит о В. Путине так: “Может быть, где-то действовал более авторитарно, а в каких-то случаях — как он умеет, хорошо умеет — отступал бы незаметно. Но он так больше не может. Он почему-то опасается — это уже вопрос к психологам и психиатрам — за свою безопасность. Он перестал бояться за безопасность системы. Он стал проблемой. Он превратился в такой системный баг этой системы. Так что здесь много составляющих” [39].

Все это выглядит как анализы непонятного феномена, но опасного, поскольку все его реакции на раздражители носят силовой характер. Мы практически то же самое видим и в Минске, где свою единственную защиту власть нашла в силовиках.

К. Мартынов так рассматривает будущее развитие событий: “В какой-то момент в ходе обвала популистской автократии случился перехват власти в стране группой силовиков. У меня тут нет никаких специальных инсайдов, достаточно оглядеться вокруг. Все, от появления «политруков» в школах до парализованной судебной системы и заблокированных городов, указывает на фирменный стиль управления мыслителей с Лубянки. Идеологическое обоснование происходящего, картина мира, которой сейчас диктуется «образ будущего», связаны с тем, что «политические лидеры» блюют собственной пропагандой. Их больше не любят, обозначен «конец прекрасной эпохи» бесконечного извлечения ренты из страны и всего, что в ней еще живо. И они поверили, что так получилось из-за иностранных врагов и шпионов. Начальство всегда безупречно и вечно, просто невозможно находясь в своем уме не любить такое. Но есть те, кто вредят, и таких почему-то становится все больше. Сделан решительный шаг к пиночетовской России, в которой «внутренних врагов» свозят на стадионы, потому что их больше негде держать. Пока вместо стадионов использованы рейсовые автобусы, в которых люди стоят по полсуток у ворот тюрем. И в ближайший год здесь запланировано к уничтожению все — медиа, образование, легальное участие в политике и любое достойное дело вашей жизни” [40].

В системе произошел сбой, в результате чего появившаяся явно негативная тенденция с неизбежностью будет усиливаться, поскольку искоренять ее пытаются силовыми методами. Власть потеряла безусловную поддержку и свою опору теперь видит исключительно в силовиках, реакция которых всегда предсказуема. Именно в их головах спрятана нужная им модель мира.

Начальство в постсоветской ситуации вечно, все остальное временно. Все можно отменить кроме иерархии и подчинения, которые были главными в прошлых системах религии и идеологии. Россия была неким камертоном для постсоветского пространства в первые годы Путина. Теперь она начинает тянуть всех назад, возвращая из постсоветского времени прямиком в советское. Люди стали другими, и они хотят и жить по-другому, и чтобы к ним тоже относились по-другому. А власти тяжело сделать такой переход к новой жизни.

Как следствие превращения “старого” в “новое” и возникает “перелицовка” старых подходов, которые пытаются наполнять новым содержанием. Но при этом забывается, что былое “единомыслие”, воспитанное пропагандой, давно кануло в лету.

Среди этих “ново-старых” инициатив лежат и введение замов по воспитательной работе в школах, поскольку появление молодежи на протестных митингов испугало власти. Но мир стал другим, и инструментарий прошлого тут вряд ли поможет.

Политолог К. Калачев оценивает это нововведение так: “Я думаю, эта история – это как раз попытка втянуть молодежь в политику на стороне власти. Кто-то, может быть, встанет на сторону власти, но большая часть, особенно с учетом того, как это может быть скучно, уныло, назидательно и неубедительно, может заинтересоваться оппозицией. В общем, не буди лихо, пока оно тихо. Я, конечно, понимаю, что под это будут выделены бюджеты, куча людей будет занята, куча людей найдет себе работу и везде и всюду поставят галочки. Но, как педагог по образованию, как бывший учитель, могу сказать, что воспитывать молодежь можно только личным примером, но никак не лекциями о международном положении или “пятой колонне”. Так что я к этой идее отношусь весьма скептически. Зная детей, и своих детей в том числе, полагаю, что это у них точно не вызовет энтузиазма” [41].

И еще мнение – “Психолог Людмила Петрановская называет инициативу смешной: «Не представляю, какая у них цель: чтобы отговаривали ходить на митинги или чтобы поучал? В любом случае среднестатистический школьник, который интересуется общественно-политическими вопросами, умнее гипотетических людей, придумавших это. Дети в любом случае придумают, как их обстебать»” [42], см. также [43]).

В этом же ряду стоит и борьба с язвительным антиподом Соловьева – Александром Невзоровым [44]. Его обвиняют в

Видимо, это связано с его статьей 2017 года “Развесистая Зоя”, где есть такие едкие слова [45]:

– “У режима дефицит национальных героев. Его решили компенсировать, прокрутив по второму разу персонажей советского пантеона. Дело в том, что «родина» – это еще одна религия. Как и всякой вере, ей требуются пророки и мученики. А их парк надо постоянно обновлять. Если обновлять не получается – приходится скрести по сусекам прошлого. Недавно наскребли Зою. Старый советский культ потребовал легкой модернизации. Посему на комсомолку примерили нимб святой и отметили, что «очень идёт». Разумеется, тут же нашлись желающие попортить праздник. Они объявили Космодемьянскую «умалишенной»”,

– и еще “Есть точные науки, а есть другое измерение, полное суррогатов и очаровательной лжи. Этот мир именуется «культурой». Он полон эльфов, панфиловцев и пришельцев. В нем развеваются аркольские знамена, хохочут гномы, и Анна Каренина сигает под локомотив. Космодемьянская – гражданка именно этого измерения. Патриотов это обстоятельство должно успокоить. Причинить какой-либо ущерб комсомолке теперь так же невозможно, как обидеть Изиду или мадам Бовари. Впрочем, даже из культурно-исторической клюквы возможно извлечь квадратные корни смыслов (разумеется, с них будет капать морс)”.

Сегодняшний Навальный сделан властью: сначала отравлением, потом – осуждением. Тем самым он совершил переход из мира физического в мир виртуальный, стал символом. И теперь, будучи символом, воспринимается по-другому, поскольку с символом уже невозможно бороться в физическом пространстве. В Беларуси однотипно ожесточенная борьба власти с протестами подняла их в символическом плане. И теперь однотипно она повсюду трактуется как борьба добра со злом.

Сложные системы не могут строиться на простых системах управления. Желание работать с простыми системами управления могут сознательно упрощать массовое сознание, как это делала пропаганда в сталинское время. Однако такое упрощение натыкается на определенные пределы, поскольку отдельные индивиды могут “выпадать” из пропагандистской модели мира, поддерживаемой государством. В позднее советское время таким людям даже разрешалось уйти в мир, который не был построен пропагандой. Так появилось поколение “дворников и сторожей”, которые не хотели жить пропагандой.

Сегодня мы видим ситуацию, когда имеющиеся модели управления “спотыкаются” о мозги нового поколения, которое не хочет им следовать. Этому помогает переключение модели коммуникации, поскольку перед нами не поколение телевизора, а поколение интернета. Клиповое мышление имеет другие законы подачи информации, поэтому поколение интернета не понимает поколение телевизора. Власть и население заговорили на разных языках.

Олег Газманов пел в своей известной песне:

Я рожден в Советском Союзе,

Сделан я в СССР

Так вот сегодня мозги руководителей постсоветских стран подчиняются именно этой формуле в своих базовых реакциях на все вокруг, а новые поколения – нет. Это и ведет ежедневной трансформации мозгов, ведущей к трансформации массового сознания.

Литература

«Ну, ні, я соромлюся!»

Скільки разів ми відмовляли собі в дії через нерішучість? Багато від чого могли відмовитися через ніяковість? Напевно, ще багато чого не дізналися бо «я соромлюся запитати».

Факторів може бути безліч, розуміємо. Комусь бракує сили побороти бентежність, внутрішній спротив, чи можливо, навіть — страх за рівень доречності питання.

Але вихід є.

Ми запускаємо нову рубрику AUPaskZONA, де ви можете АНОНІМНО ставити нам запитання, а експерт відповідної сфери надасть відповідь.

Питання формуйте тут: https://medialiteracy.org.ua/aup_ask_zona/

Сподіваємося — ні, ми впевнені — вам сподобається!

І пам’ятайте, що дорога до істини —це правильно поставлене запитання!

Ми створили цей експертний зріз, щоб допомогти закріпити вироблений імунітет до раціонального споживання інформації та бути готовим до несподіваних глобальних викликів.

Запрошуємо на презентацію збірки 26 лютого о 11:00 на ФБ сторінку АУП.

Модератор: президент Академії української преси, професор Валерій Іванов.

Експертний зріз ситуації «Медіа та пандемія» створений в межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси.

Останнім часом «нові медіа» практично повністю захопили медіапростір. Тема №1 у журналістів-початківців стосовно того, де почати, як закріпитися в медіа, як напрацювати собі імідж — стоїть під величезною кількістю знаків питання!

Відповідно до цього, розфокусування уваги і ресурсів переважає над істинним застосуванням таланту. Тобі це треба?

Команда Академії української преси запрошує тебе приєднатися до онлайн медіалабораторії, щоб розповісти про найсучасніші підходи та стати твоїм провідником у світі медіа.

ДАТА: 29 березня по 1 квітня 2021 року! Участь безкоштовна!

Разом ми будемо створювати вірусний контент, пробувати писати тексти різних жанрів, знімати влоги, інтерв'ювати та нахабніти!

Нічого не бійся. Реєструйся. Тому що неідеальна дія краще ідеальної бездіяльності!

Посилання: https://forms.gle/Q3q1LTutGhtVgHMa8

Ти готовий бути справжнім GUARDIAN відмінного журналістського матеріалу?

(!) INFORM

Якщо є питання пишіть info@aup.com.ua або телефонуйте — 067-372-27-33 Юлія Рицик.

Протягом багатьох років АУП веде запеклу (в прямому сенсі) боротьбу за наповнення інформаційного простору лише якісним контентом. І ми навчимо тебе робити так само! Хай щастить!

Медіалабораторія для студентів відбувається завдяки нашому спільному проєкту між «АУП» та міжнародною організацією Internews. Вона впроваджує «Медійну програму в Україні» за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.

Коли для журналіста Правда стоїть на першому місці і не поступається діючим законам чи позиціям політиків. Адже, і перше, і друге можна з часом змінити. Наша підбірка: фільм, серіал та книга.

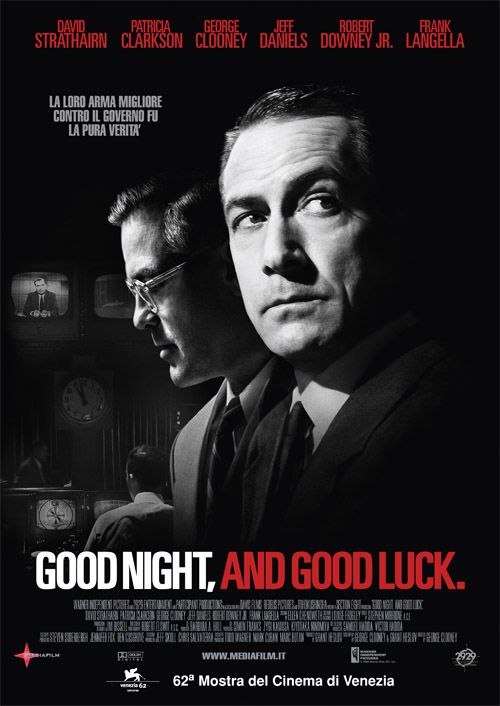

«Добраніч, та нехай щастить» («Good Night, and Good Luck») - політична драма, яка вийшла у 2005 році про протистояння американського тележурналіста Едварда Маллоу і сенатора Джозефа Маккарті, який проводив політику «полювання на відьм». Історія про боротьбу за свободу слова проти політичної системи.

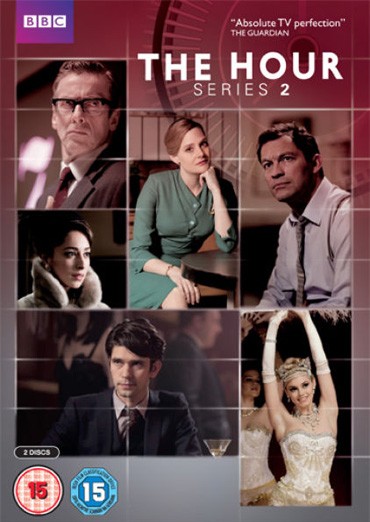

«Час» («The Hour») - британський драматичний телесеріал, який виходив 2011-12 роках. У серіалі розповідається про події 1950-х років, коли журналістам, які працюють на Бі-бі-сі в щотижневій новинній програмі «Час», не можна було створювати передачі про актуальну політику, повідомляти в прямому ефірі новини про те, що відбувається у світі, заборонялося прямо обговорювати поточні військові події і критикувати британський уряд, прем'єр-міністра і парламент. Становище в редакції ускладнюється тим, що до програми проявляє інтерес секретна служба МІ-6, підозрюючи, що на Бі-бі-сі працює «радянський шпигун»…

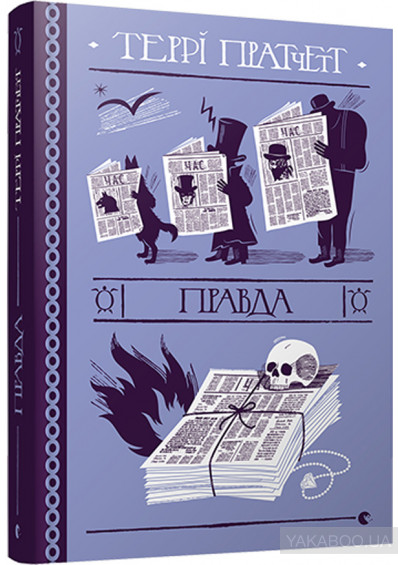

«Правда» («The Truth») - xудожній роман Террі Пратчетта. Просто шикарний тим, що у короткій формі показує протистояння між тими медіа, які хочуть повідомляти правду і тими, хто набирає величезну аудиторію через емоції та сенсації (ну і трохи перебільшення та брехню)… Вільям де Ворд, засновник першої у Дискосвіті газети «Анк-морпоркський Час», експериментує, бореться з конкурентами, наживає ворогів та створює перші журналістські стандарти! Без них, виявляється, не вижити у суворих медійних буднях.

Людмила Кудріна, "Приазовский рабочий"

Наш сьогоднішній співрозмовник не потребує представлення читачам. З 30 років із дня заснування Маріупольського державного університету 28 Костянтин Балабанов керував роботою вузу - ровесника незалежності України - і, власне, визначив вектори його стрімкого розвитку.

Один тільки перелік регалій ректора займе добру чверть газетної смуги: доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Почесний генеральний консул Республіки Кіпр у Маріуполі, володар ряду високих вітчизняних і зарубіжних державних нагород і звань, заслужений працівник освіти України і так далі. Як оцінює пройдений шлях і чим сьогодні живе людина, яку без жодного перебільшення називають батьком університету?

- Костянтин Васильович, що найбільш важливе ви б хотіли назвати на шляху становлення університету?

- Хотілося б нагадати читачам, що МДУ був відкритий завдяки демократичним перетворенням у нашій країні і починав свою історію як Маріупольський гуманітарний коледж при Донецькому державному університеті.

Ініціаторами створення коледжу були Володимир Шевченко, ректор Донецького національного університету, академік, Герой України, маріупольський міський голова Юрій Хотлубей і голова Маріупольського міського товариства греків Валентина Коноп-Ляшко.

Сама по собі його поява в півмільйонному Маріуполі, де багато десятиліть успішно працював металургійний інститут, стала справжнім гуманітарним проривом в історії промислового міста. Перший набір студентів коледжу становив 102 людини, які навчалися на п'яти спеціальностях.

Батьки нинішніх студентів, їхні дідусі та бабусі добре пам'ятають, що ми починали свою діяльність практично з нуля - без кваліфікованих викладачів, навчальної бази і тим паче без міжнародних зв'язків. Тоді мало хто вірив, що з гуманітарного коледжу, який займав десять кімнат у колишньому будинку політпросвіти, вийде сучасний авторитетний університет. Навколо будівлі був пустир, зарослий травою, а всередині розташовувалося вісім комерційних фірм.

Я працював практично цілодобово, йшов додому далеко за північ, нерідко ночував на роботі, і колектив викладачів і співробітників працював у такому ж ритмі. Для мене було надзвичайно важливо, що з самого початку роботи ректором мене активно підтримували викладачі та співробітники. Я був оточений талановитими, працьовитими і сумлінними людьми, у багатьох випадках вони є авторами успіху Маріупольського державного університету. В результаті за короткий період МДУ пройшов шлях від коледжу до класичного університету. Він став справжньою колискою гуманітарної освіти в Маріуполі та Приазов'ї, важливим центром якісної підготовки фахівців, одним із провідних центрів співпраці України з зарубіжними країнами в галузі освіти, науки і культури.

Ці досягнення стали можливими завдяки колосальному працьовитості і енергії, таланту і професіоналізму викладачів і співробітників, ініціативності студентів, а також завдяки всебічній і потужній підтримці університету на всіх рівнях влади в Україні і за кордоном.

Найважливіше місце в програмі розвитку МДУ займає зміцнення кадрового складу. Якщо в 1991 році, на момент створення коледжу, педагогічний колектив налічував 12 викладачів, лише троє з яких були кандидатами наук, то сьогодні в структурі університету п'ять факультетів, де понад 250 викладачів, у тому числі 40 докторів наук і 139 кандидатів наук, здійснюють підготовку фахівців за більш ніж 80 бакалаврськими, магістерськими та аспірантським програмами.

Сьогодні вищу освіту в МДУ отримують понад 3200 студентів, серед них понад 300 іноземців з 18 країн світу. А в цілому за минулі роки університет випустив більше 20 тисяч першокласних фахівців, які успішно реалізують себе в обраній професії як в Україні, так і за кордоном.

- Одне з ключових напрямків, яке вам довелося, як і всі інше, створювати з нуля, - наукова діяльність університету. А з чого починалося?

- Класичний університет - це, перш за все, наука і безумовний пріоритет для МДУ з перших днів його становлення. Нікому не відомому вузу в першу чергу необхідно було заявити про себе, і, повірте, знадобилося багато праці й енергії, щоб організувати масштабні наукові форуми й опинитися в центрі уваги міжнародної наукової спільноти.

Щоб зміцнити позитивний імідж університету і міста Маріуполя, ми, як правило, проводимо конференції на державному рівні.

Наведу лише один із численних прикладів - широкомасштабну науково-практичну міжнародну конференцію 2011 року, присвячену 20-річчю МДУ: «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва». Міжнародний форум зібрав понад 300 учасників з 15 країн світу, в тому числі з Греції, Італії, Великобританії, Кіпру, Китаю, США, Франції та інших. У роботі конференції взяли участь вчені з 40 національних університетів України, понад 50 ректорів, професорів з 27 зарубіжних університетів. Під час конференції були підписані договори про співпрацю з університетами Великобританії, Китаю, Італії, Греції та інших країн.

У прийнятих за підсумками конференції рекомендаціях учасники наукового форуму схвалили модель міжнародної діяльності Маріупольського державного університету, зазначивши її високу результативність і ефективність, а також актуальність її впровадження в практику інших вищих навчальних закладів.

У такому ж форматі в 2018 році пройшла міжнародна науково-практична конференція з інтернаціоналізації вищої освіти та багато інших.

Важливо відзначити, що ми завжди до початку конференції видавали матеріали для того, щоб її учасники могли ознайомитися з доповідями і тезами виступів і взяти активну участь в їх обговоренні.

Успішний розвиток університетської освіти неможливий без якісних і результативних наукових розробок його вчених. Щорічно на кафедрах виконується 20-25 науково-дослідних тем, у тому числі за рахунок держбюджетного фінансування.

Успішно розвиваються в університеті аспірантура і докторантура, створені спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата політичних, економічних, історичних наук. В середньому щорічно викладачі та аспіранти МДУ захищають 2-3 докторські та понад 10 кандидатських дисертацій. Саме завдяки стрімкому розвитку нашого університету в Маріуполі з'явилися перші доктори політичних, історичних, педагогічних, соціологічних, філологічних, юридичних наук. Це створило умови для розвитку власних наукових шкіл у МДУ: з історії України, яку очолює професор Володимир Романцов, з дошкільної освіти - професор Катерина Щербакова, з проблем інформаційної політики - професор Георгій Почепцов, з міжнародної економіки - професор Олена Булатова. Разом із колегами мною сформована наукова школа з міждержавного співробітництва.

«Досягнення університету стали можливими завдяки колосальній працьовитості й енергії, таланту та професіоналізму викладачів і співробітників, ініціативності студентів, а також завдяки всебічній і потужній підтримці МДУ на всіх рівнях влади в Україні і за кордоном», - Костянтин Балабанов

Наукові розробки вчених і студентів МДУ не тільки розвивають університет, вони формують науковий потенціал і Маріуполя. Наші вчені беруть найактивнішу участь у розробці стратегічних програм розвитку міста та регіону. Важливо відзначити, що маріупольський міський голова Вадим Бойченко надає велику допомогу в розвитку матеріально-технічної та наукової бази МГУ.

- Серед характерних рис фірмового стилю МДУ - мобільність викладачів і студентів, тісні міжнародні зв'язки. У чому їх специфіка?

- Університет розробив та успішно втілює власну модель міжнародної діяльності, яка передбачає комплексне співробітництво з міністерствами освіти і закордонних справ, посольствами, консульствами, обласними адміністраціями, меріями, провідними університетами, науковими установами, громадськими організаціями та фондами зарубіжних країн. Нами прийнято понад 700 офіційних делегацій. МДУ - один із небагатьох вузів в Україні, який відвідали три президенти європейських країн. Ті, хто побував у місті за нашим запрошенням, президенти Греції Константінос Стефанопулос і Каролос Папуляс, президент Республіки Кіпр Дімітріс Хрістофіас за великий особистий внесок у зміцнення дружби і співпраці між нашими країнами і народами були обрані почесними громадянами Маріуполя і почесними професорами Маріупольського державного університету. Завдяки цим візитам про Маріуполь, Федерацію грецьких товариств України та МДУ тоді дізналися в усьому світі.

З гордістю відзначу, що в мене склалися теплі і довірчі відносини з багатьма керівниками Греції, Кіпру, Італії, що дало можливість розширювати рамки співробітництва та гідно представляти за кордоном не тільки наш університет, місто й область, а й нашу країну. Як правило, при зустрічах із президентами, головами парламентів зарубіжних держав, міністрами, депутатами я намагався, щоб у цих переговорах брали участь і посли України, що дозволяло поряд із питаннями діяльності університету обговорювати перспективи розвитку двостороннього співробітництва в галузі економіки, науки, культури і освіти. Підсумки таких зустрічей досить часто виносилися на спільні прес-конференції, що також сприяло просуванню позитивного іміджу Маріуполя і України.

У наших студентів і викладачів була і є прекрасна можливість стажуватися за кордоном на виключно пільгових умовах. Сотні з них щороку брали і беруть участь в освітніх, наукових і культурних програмах.

За останній час МДУ став партнером вельми перспективних міжнародних проєктів Еразмус + «Переосмислення регіональних досліджень: Балто-Чорноморський зв'язок» і «Журналістська освіта за демократію в Україні».

За підтримки численних іноземних партнерів в університеті оснащені й успішно працюють Інформаційний центр ЄС, представництво Європейської організації публічного права, Маріупольський інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку», Центр Балто-Чорноморських регіональних досліджень, Інститут українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень, Центр гендерних досліджень і освіти, Міжнародний центр з охорони навколишнього середовища, італійський та польський культурні центри.

Завдяки всебічній допомозі всесвітньо відомого фонду «А. Левендіс» на базі університету працює унікальна, найкраща в Україні бібліотека елліністичних студій імені Константіноса Левендіса, яка містить близько 18 000 найменувань довідкової, навчальної, наукової та художньої літератури новогрецькою, англійською, німецькою та іншими мовами.

- Протягом усієї своєї роботи на посаді ректора ви невпинно повторювали: «Все, що робиться в університеті, - робиться для студентів і в ім'я студентів». А чим вас надихає сьогоднішнє студентство?

- Перш за все, тим, що в нашому університеті навчаються чудові студенти - це розумні, працьовиті, ініціативні, творчі, активні молоді люди, які завдяки своїм успіхам у навчальній, науковій, культурній, громадській, міжнародному житті прославляють не тільки наш університет, а й місто Маріуполь і Україну.

Зазначу, що в МДУ створені всі умови для отримання якісної освіти, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку студентської молоді. За останні два роки і перший семестр 2020-2021 років 80 наших студентів за відмінне навчання й великі досягнення в науковій та громадській діяльності отримали іменні стипендії Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, імені Михайла Грушевського, Маріупольської міської ради та інші. 29 студентів стали переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад.

Наша студентська рада успішно реалізує соціально значущі проєкти не тільки на університетському, але й на міському та всеукраїнському рівнях. Слід зазначити, що багато традицій заклав її перший голова - нинішній ректор МДУ Микола Трофименко.

В університеті діють різноманітні творчі студії та колективи, особливе місце серед яких займає ансамбль «Промінь» - єдиний ансамбль народного танцю серед творчих колективів вищих навчальних закладів Донецької області, переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

- Як би ви охарактеризували вашого випускника і наступника Миколу Трофименка, обраного та затвердженого на посаду ректора МДУ?

- Це сучасний, талановитий, авторитетний, дуже працездатний і перспективний керівник. Микола Трофименко чотири роки успішно працював завідувачем відділом міжнародних зв'язків МДУ і 9 років займав посаду проректора з науково-педагогічної роботи МДУ (міжнародні зв'язки). Мені приємно відзначити, що всі ці роки ми разом із Миколою Валерійовичем і нашими колегами успішно розвиваємо університет. Його добре знають і поважають ректори багатьох провідних університетів України, керівництво Офісу Президента, МОН України, Донецької обласної державної адміністрації, мерії.

Важливо відзначити, що нового ректора добре знають і за кордоном. Я думаю, що з його обранням наш університет отримає нову якість розвитку і він разом із нашою дружною командою однодумців зробить все необхідне, щоб МДУ і в подальшому так само динамічно й успішно розвивався за всіма напрямками, зміцнюючи і поліпшуючи свої позиції як в Україні, так і за кордоном.

- Величезний пласт життя, понад чверть століття, віддані служінню університету. З якими почуттями ви покинули свій пост?

- Я пішов з посади ректора МДУ з великою гордістю за ту роботу, яку ми зробили разом із командою однодумців, за всі наші колективно здобуті перемоги, за всі перешкоди і труднощі, які ми подолали, і за внесок, який ми зробили в майбутнє розвитку університету.

Я зробив все, що міг, і часом навіть те, що, здавалося, не міг зробити.

- Костянтин Васильович, чим ви будете займатися зараз?

- У мене закінчився контракт з Міністерством освіти і науки України, і зараз я працюю радником ректора МДУ, професором кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, а також Почесним генеральним консулом Республіки Кіпр у Маріуполі.

Зараз з'явилося більше вільного часу, і для мене дуже важливо думати, писати, читати. Я увійшов у такий вік, коли багато чого можу собі дозволити і коли є досвід, знання, зв'язки, які ще можна використовувати для розвитку університету.

Щасливий тим, що працюю на кафедрі міжнародних відносин і зовнішньої політики, яку свого часу створював і мав честь 15 років її очолювати. В університеті створено авторський колектив, який активно працює над написанням історії МДУ, і я сподіваюся, що нам вдасться підготувати цікаву, розумну і корисну книгу, яка вийде до 30-річчя нашого університету.

Життя подарувало мені зустрічі з цікавими людьми: розумними і талановитими керівниками, відомими дипломатами, прекрасними вченими і викладачами, відмінними студентами. Це великий клуб друзів МДУ, кожен з яких зробив свій внесок у розвиток університету. Сердечна вдячність всім за роки співпраці, яка, сподіваюся, буде продовжуватися.

Світлина Льва Сандалова: Батько університету. З 30 років із дня заснування МДУ 28 років Костянтин Балабанов керував роботою вузу - ровесника незалежності України