В советское время дикторы бодро читали рассказы об успехах. И ничего другого в новостях услышать нельзя было. Сегодня заученные тексты прошлого с телеэкрана ушли. Но цензура теперь и не нужна, поскольку вместо дикторов с умными глазами пришли телеведущие с умными … языками. Они сами говорят то, что нужно.

Соответственно, таким же путем подбираются и эксперты. Они вроде все разные, но на самом деле действуют единой командой под руководством телеведущего, выступающего в роли играющего тренера.

Задача состоит не в том, чтобы нести правду. Главная задача – удержать зрителя у экрана. Эта задача, по сути, из другой сферы – принципиально неинформационной. Это задача развлекательного телевидения. И она стоит в русле большого потока современных передач. Только здесь пропаганда оказалась объединенной с развлекательностью. Если в подобного рода передачах речь идет, к примеру, о разводах звезд, то в политических ТВ-шоу проблемы на порядок выше. Правда, там тоже могут говорить о разводах, но только политических, к примеру, России с Украиной. Правда, с такими же обвинениями в измене. Украина ушла к другому – к ненавистному Западу. Эмоциональное негодование экспертов, которые рвутся со своими проклятиями под руководством своего тренера-ведущего.

Тактически понятно – так государство удерживает в поле внимания свою модель мира, свою онтологию, где есть враги, которых много. В российском официальном списке недружественных стран оказались только США и Чехия [1]. “Известия” по законам пропагандистского жанра на следующий день сразу дали материал под заголовком “Французы поприветствовали решение России по США и Чехии” [2]. Но оказалось, что речь там идет не об официальной позиции, даже не о газетной статье, а лишь о мнении части читателей:

“читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России о внесении Соединенных Штатов и Чехии в список недружественных стран, они посоветовали РФ добавить в перечень еще несколько государств”. Причем читатели безымянные, только под никами – Ja9978 или gauloisrefractaires. И именно они имелись в виду в заголовке “Французы поприветствовали решение России”: «Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. <…> Москва проявила правильную инициативу», — написал один из читателей”. Как видим, солидная пропаганда не говорит неправды, она лишь трансформирует правду в нужную для нее сторону.

В планы входило гораздо большее количество стран: “По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в список попадут США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник «Известий» добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии” [3]. Но, видимо, вышестоящие начальники попросили МИД не увлекаться перечнем врагов, а то и друзей не останется.

В обсуждениях возникала и Грузия: “Некоторых может удивить отсутствие в предполагаемом перечне Грузии, но оно объясняется просто: у нас нет дипломатических отношений с Тбилиси (что никем в России не воспринимается как проблема), следовательно, нет и дипломатического представительства – при необходимости связь между странами устанавливается через швейцарское посольство” [4].

Это вообще характерный и используемый пропагандистский инструментарий, когда мало выдается за большое, чтобы не сказать огромное. Вот, например, тиражируется мнение английских читателей: “Королевский военно-морской флот Великобритании отправил в Черное море свой корабль, который несколько дней назад через пролив Босфор зашел на территорию России. Военные быстро отреагировали на пришельца, который «даже не пощекотал им нервы». Такое заявление сделал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Британцы пристыдили собственный флот и подняли его на смех. Язвительные комментарии оставили читатели Daily Mail, пишет ИноСМИ. Аудитория издания отметила, что британские военные выбрали не те воды, в которые нужно направлять свои силы. Они считают, что границы Соединенного Королевства следовало бы защищать от притока мигрантов.

«Даже если мы отправим весь наш флот на задний двор России в Черное море, они разнесут его в течение нескольких часов. Зачем мы суем свой нос туда, где нет наших интересов?»;

«А что вообще славный Королевский флот Великобритании делает за тысячи километров от Англии?»;

«Какие у нас шансы против русских, если мы не можем справиться с потоком мигрантов на резиновых лодках в Ла-Манше?» — прокомментировали новость британцы.

При этом некоторые уточнили, что появившиеся в Черном море корабли похожи на те судна, которые занимаются патрулированием экономических рыбопромысловых зон. Британцы выразили надежду, что после такой рыбалки английским морякам не потребуется помощь специалистов.

«Мы что, ловим в Черном море селедку?»;

«Надеюсь, по возвращении домой вы не побежите за психологической помощью?!» — добили британцев соотечественники” [5].

Сразу вспоминается советское время, когда мнение, например, представителей американской компартии советская печать выдавала как мнение американского народа. За это время уже исчезла и собственная компартия, однако инструментарий обмана остался.

И с Грузией прогадали – ведь она вот только изгнала из Тбилиси пропагандиста Познера [6]. Т. Дзядко раскрыл такие подробности этого события: “Самолёт прилетает около 8:00. Всем гостям одна из участниц мероприятия с помощью властей организует пропуска. На автобусе всех привозят в отель «Стамба». Оттуда, когда уже начинается комендантский час, всех везут в «Vinotel» на ужин. Причём возглавляет процессию полицейская машина с мигалкой. Дальше там уже происходит то, что произошло, – митинг, закидывание яйцами и ругань. Конечно, закидывать яйцами и материть людей не очень классно. Но наступать своими высказываниями об Абхазии на национальную трагедию страны и потом приезжать как ни в чем не бывало – в разы менее классно, нужно быть готовым к тому, что часть общества выразит своё отношение к этому – просто потому, что для Грузии это история про тысячи убитых и 250 тысяч беженцев. А устраивать свой визит таким образом, что получается, будто приехали колонизаторы с большой земли с помощью полиции провести хорошо время, пока туземцы сидят дома и не могут даже выйти в магазин – это уже не просто не классно, это довольно стыдная история” [7].

Правда, и Познер хорош – православие время от времени критикует: «В православии подчеркивается твое ничтожество перед Богом, подавляется стремление к успеху, утверждается, что настоящая жизнь начнется, когда текущая кончится. Другими словами, как человек ты ничто, ты червь. Быть может, это то, что мы называем духовностью. Хотя мне эта мысль крайне несимпатична, потому что в данной трактовке нет позитива» [8].

В целом под обсуждение попало десять стран [9]. Недружественным странам запрещают нанимать на работу россиян. В ответ США заявили, что приостанавливает выдачу всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических, так сказать, из-за отсутствия рабочих рук. Российская сторона тогда решила отсрочить вступление в силу запрета на наем иностранцев на работу в посольство, а США возобновили оказание услуг американским гражданам, включая замену паспортов [10].

Эль Мюрид язвительно написал: “Правда, неясно, придется ли СМИ добавлять каждый раз после упоминания занесенной в список страны употреблять скороговорку “признанная в России недружественной”. Этот идиотизм уже процветает в отношении признанных в России террористических, экстремистских организаций, иностранных агентов и прочей враждебной нечисти. По сути, скоро информация о каком-нибудь событии будет теряться на фоне подобных скороговорок. В целом всё идёт по плану. Осажденная крепость, кругом враги, приступы паранойи перемежаются с истеричным военным психозом. А как иначе вести политику, если положение в стране все хуже, а население начинает задаваться странными вопросами про уровень жизни. Поэтому нужно отвлекать воем труб, грохотом барабанов, мельканием картинок с сонмищами врагов и единственный луч надежды в виде Великого и могучего Утеса, сверкающего боя, с одной ногой на небе и ногой на земле, живущего, пока не исчезнут машины…” [11].

Это такая “игра” между странами, но от нее страдают простые люди. Россия сама перевела статью из японской газеты с критикой появления такого списка. Здесь тоже были задействованы и читатели: “Комментарии японских читателей в целом довольно резкие. В них центральной мыслью проходит опасение того, что фактически в разряд «недружественных» может попасть и Япония, особенно в связи с наличием между ней и Россией территориальных споров. Это было бы плохо как для двусторонних отношений и перспектив решения упомянутой проблемы, так и для работы японского посольства в Москве, в котором трудится многочисленный отряд местных служащих. Традиционно есть среди комментариев и сугубо националистические и даже провокационные высказывания типа: «Знаем мы Россию. Она сама не возвращает Японии наши острова» или «Такая ситуация нам на руку — можно жестче требовать с России», и вплоть до «Надо вернуть острова силой!», «Япония должна покончить со своим пацифизмом и вооружаться назло окружающим ее врагам, в том числе и России». Некоторые даже предлагают в превентивном плане признать Россию «недружественным» государством первыми. Другие горячие головы предлагают немедленно отменить 9-ю «мирную» статью японской Конституции, чтобы «развязать себе руки»” [12].

Вот какие недружественные страны не с точки зрения власти, а с точки зрения населения: США (83%), Украина (53%), Великобритания (48%), Франция (24%), Германия (23%), Канада (10%), Израиль (4%), Иран (4%), Турция 2%, Япония (2%), Италия (2%) [13]. Это данные ФОМ 2019 г.

Причины можно увидеть на примере конфликта с Украиной. Левада-центр дает такие данные: “Российское общественное мнение во всех конфликтах своей страны с ее соседями приучили видеть «руку США». Вот и в данном случае «инициатором обострения ситуации на востоке Украины» 48% сочли «США и страны НАТО». Саму Украину называли в два с половиной раза реже (20%). На непризнанные республики ЛНР и ДНР указали 2%. Свою страну — Россию — назвали инициатором этого конфликта 4%. Известно, что чем лояльнее в некоей группе отношение к Путину, тем сильнее в ней антиамериканские настроения. Среди категории 65+, чемпиона по одобрению Путина, США и НАТО обвиняют в обострении ситуации 60%, а Россию — 1%. Иными словами, в конфликте с Украиной/Америкой как событии внутренней политики идеологическая победа целиком на российской/путинской стороне” [14].

При этом Левада-центр дает и ответ на вопрос, как изменится отношение населения к Путину в случае военных действий против Украины: “во всех категориях опрошенных основной ответ (около 40%) был: «это не изменит отношения россиян к В. Путину». Результат, который можно было бы — но, как оказалось, не стоило — ожидать, а именно: война «поднимет авторитет В. Путина среди россиян», обещало меньшинство в 16%. Даже среди одобряющих курс страны и деятельность Путина на его посту тех, кто видел, что это вызовет недовольство, было больше, чем ожидающих, что это поднимет авторитет” (там же).

По данным ФОМ (апрель 2021) 54% россиян опасаются третьей мировой войны, 41% – нет [15]. “Независимая газета” в своей редакционной статье сместила акценты на увольняемых из посольств российских гражданах: “На госпредприятиях работают те, кто составляет ядерный электорат власти. А в иностранные посольства и консульства нанимаются нередко представители среднего класса. Это могут быть молодые люди, получившие образование, знающие языки, с современными потребительскими привычками, воспринимающие мир как открытую систему, а не как поле геополитической битвы. Нельзя сказать, что власть всегда и полностью игнорирует интересы таких людей. Но любая правящая элита, стремясь сохранить свой мандат на управление страной, периодически должна решать, какой избиратель для нее приоритетен здесь и сейчас, а чьими нуждами можно пожертвовать. Сейчас российская власть ориентирована на длительное охлаждение международных отношений. И она понимает, что увольнение гражданина РФ из иностранного посольства не вызывает массового, электорального значимого сочувствия, эффекта солидарности («на его месте могу быть я»), не укрепляет протестный потенциал социума. С заводом или шахтой все было бы иначе” [16].

Однако дело не в них, не в этой сотне-другой человек, а в сложностях получения виз, возникающих в результате, что выражается уже в тысячах и тысячах недовольных. К тому же, и шпионы не смогут получить визы. Так что вреда получилось больше, чем пользы.

И в принципе любое ухудшение – это, в первую очередь, наказание самого себя. Российское массовое сознание прекрасно понимает разницу в том, что Россия продает и что покупает по данным ВЦИОМ: “Большинство россиян (72%) полагают, что страна продает за рубеж больше необработанных природных ресурсов, чем произведенных промышленностью товаров. Обратного мнения придерживается один из восьми соотечественников (13%). Подавляющее большинство опрошенных (79%) считают, что Россия покупает за рубежом больше сложных, промышленно произведенных товаров, чем простых необработанных ресурсов.Противоположную точку зрения разделяют 7% граждан” [17].

Так что и здесь имеются красивые политические жесты, за которыми нет такой же красивой экономики. Вспомним, что когда Запад перекрывает продажу сложной техники, становится и нечем нефть добывать…

И. Минтусов обратил внимание на разное понимание “недружественности” на Западе и в России: “”недружественные страны” для США – это те страны, где опасно находиться их гражданам, “недружественные страны” для России – это те страны, с которыми произошел межгосударственный политический конфликт, никакого отношения к безопасности граждан не имеющий. Понимаю, почему в этом списке США: исторически геополитический стратегический соперник России (президент России дипломатично использует слово “партнер”, но это – милая деталь). Но Чехия? Стратегический соперник России? Может быть, она угрожает национальной безопасности России? Теперь, очутившись в официальных врагах России, Чехия, думаю, убедилась в правильности своего решения по делу во Врбетице. Если “старший брат” так нервно реагирует, значит, что-то точно есть, ведь дыма без огня не бывает. А МИД РФ выполнил своё очередное техническое задание: использовать этот повод для создания образа очередного врага и поставив дополнительную преграду в отношениях между нашей страной и странами ЕС” [18].

Он же ранее оценил работу МИДа: “Автократиям необходимо подтверждать народу свою незаменимость. Постоянно демонстрировать гражданам, что враги притаились у самых границ и каждую минуту готовы напасть на нашу Родину. В условиях постоянной угрозы необходима сильная рука и сплоченность вокруг лидера страны. Правитель-автократ должен постоянно убеждать в этом себя и свой народ. Формированием образа России как осажденной врагами крепости традиционно занимаются пропагандисты федеральных государственных каналов. Однако для этого необходима регулярная «поставка» тех самых «фактов» агрессии коллективного Запада для федеральных каналов и их дальнейшей переработки и обертывания в красивую упаковку для населения. Истинные публичные герои автократических государств, ежедневно контактирующие с потенциальными противниками России – работники МИД. (Сотрудников спецслужб не рассматриваем: у них другие задачи, они всегда в тени и пропагандой традиционно не занимаются)” [19].

И это одновременно говорит о единых задачах – все ведомства должны работать на пропаганду – создавать и поддерживать картину мира осажденной крепости, где враги повсюду, а друзья наперечет. Советский Союз тоже любил друзей только в Африке.

Украина попала в центр этих трансформаций. Б. Грозовский говорит: “Думаю, что в вопросе Украины Бжезинский прав, по крайней мере, в том, что развод с Украиной – это гигантская травма для российской империи. По сути дела, мы наблюдали, как этот развод происходил на протяжении трех веков: XVII, XVIII и XIX века. Есть разные прочтения общей истории, бесконечная борьба исторических нарративов, когда нарождающееся украинское национальное самосознание противоречит российским имперским историческим нарративам буквально по всем пунктам, когда в XIX веке есть конкурирующее прочтение общей истории, но в то же время различной в течение XVI, XVII и XVIII веков, и вся борьба в ХХ веке, в его третьем десятилетии, она как раз про это. Украина – это гигантская травма для российского имперского сознания. Представить себе российскую империю без Украины очень сложно, по сути дела, это отрывание очень важной части. Во многом это связано с тем, что российская империя – это такая империя без центра, откуда она растет” [20].

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

За 2020 рік Академія Української Преси провела 348 заходів, більшість яких була присвячена медіаграмотності.

З початком війни особлива увага АУП була приділена заходам в зоні конфлікту. АУП першою почала проводити там заходи для журналістів та медіаактивістів. У гарячу фазу конфлікту (з початку і до Мінських угод) АУП провела 52 заходи у Донецькій та Луганській областях та продовжує активно працювати там і зараз. Зокрема, від 2018-го до 2021-го у партнерстві з Посольством США в Україні було проведено 14 прес-турів до України (Київ-Донбас) для 54 журналістів провідних європейських медіа.

Від 2018 року по нинішній час за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу та Фонду Конрада Аденауера проведено більш ніж 80 тренінгів із підвищення кваліфікації для 1500 регіональних журналістів.

Крім того, у партнерстві з IREX і StopFake провели навчання у 2015-2016 роках для 15 010 медіаактивістів, а з 2017 по 2020 роки у партнерстві з DW Akademie для 34 400 медіаактивістів.

Три роки (з 2018) учні пілотних шкіл Нової української школи (3000 осіб) навчаються за посібниками, де інтегрована медіаосвіта (українська мова, інтегрований курс «Я досліджую світ»).

84 % вчителів, які викладають медіаосвіту та медіаграмотність, навчалися на заходах АУП (опитування Інтерньюс-Нетворк, 2016 рік).

З 2002 р. дослідницькі колективи Академії Української Преси та Інституту соціології НАН здійснюють проекти контент-аналізу програм телебачення, радіо, матеріалів центральних та регіональних друкованих видань та інтернет медіа. На сьогодні АУП провела понад 60 хвиль моніторингових досліджень на основі контент-аналізу.

«Бібліотека масової комунікації і медіаграмотності АУП» (існує з 2003 р.) налічує понад 100 видань для журналістів та медіапедагогів, у тому числі біля 50 перекладних видань для журналістів та медіапедагогів.

Академія підготувала 23 посібники з медіаграмотності, 12 з яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України (історія, мистецтво, географія, біологія, фізика, хімія, спецкурси з медіаграмотності для дошкільної освіти, початкової та загальної середньої школи, для позакласного навчання, для освіти батьків тощо).

Також Академія Української Преси приділяє вагому увагу поширенню медіаосвіти та медіаграмотності із застосуванням сучасних засобів, створюючи змістовні веб-ресурси, серед яких:

- Портал медіаосвіти та медіаграмотності /org.ua/, який нараховує 50 тисяч постійних відвідувачів, серед яких переважають вчителі, викладачі та активісти медіаграмотності. Охоплення Порталу становить 150-200 тисяч осіб на місяць.

- Сайт АУП /com.ua/, орієнтований в першу чергу на журналістів, охоплює 25-30 тисяч осіб на місяць, серед яких 7 тисяч є постійними відвідувачами

- Сторінка АУП у Facebook /com/aupfoundation/, за якою слідкують 7 тисяч підписників, а охоплення її становить понад 100 тисяч осіб на місяць.

Медіаосвітні ігри АУП. Адаптовано до українських реалій медіаосвітні онлайн-ігри «Медіазнайко» https://www.aup.com.ua/Game/index.html та «Пригоди Літератуса» https://www.aup.com.ua/mediaosv/onlayn-gra-prigodi-literatusa

Розроблено офлайн ігри - «365° за шкалою медіаграмотності» https://www.aup.com.ua/365-game/ (може використовуватися також і онлайн) та «Медіаграмотна Мафія» - https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PYBOqmtj4q_Oo8E3fvdkBLuP38MxEmA

ОСНОВНІ ПРОЕКТИ

АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

2021

| НАЗВА ПРОЄКТУ |

ПЕРІОД |

ДОНОР |

| SG-R-UA-1854-13

|

01.01.2018 – по теперішній час |

Internews Network

|

| Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність |

01.10.2017 – по теперішній час |

IREX

|

| Престури для європейських журналістів в Україну (Київ-Донбас)

|

01.09.2019 – по теперішній час |

US Embassy

|

| Підвищення рівня кваліфікації журналістів та медіаграмотності серед населення |

12.01.2020 – по теперішній час |

Friedrich Naumann Foundation for Freedom

|

| Програма підготовки тренерів з медіаграмотності |

1.06.2021 - по теперішній час |

Konrad Adenauer Stiftung |

| Міжнародна конференція з медіаграмотності |

осінь 2021 |

Deutsche Welle Akademie |

| Медіанавігатор |

03.2016 - по теперішній час |

N-OST |

ДОНОРИ

АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Проєкти здійснюються за фінансової підтримки:

USAID

Інтерньюз

Посольство Великої Британії в Україні

IREX

Н-ОСТ - Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung (Берлін)

Представництво в Україні Фонду Фрідріха Науманна «За Свободу»

Представництво в Україні Фонду Конрада Аденауера

Посольство США в Україні

Посольство Федеративної Республіки Німеччина

Гете Інститут (Goethe-Institut)

MYMEDIA

Посольство Королівства Нідерландів в Україні

Міжнародний фонд “Відродження”

ІСАР / UNITER - Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (скорочено ІСАР «Єднання»)

Посольство Франції в Україні

Посольство Республіки Польща в Україні

Eurasia Foundation (Фонд Євразія)

Польський інститут в Києві

Швейцарське бюро співробітництва (ШБС) в Україні

Програма розвитку ООН в Україні

Фонд Ганнса Зайделя (ФРН)

Фонд Фрідріха Еберта (ФРН)

Фонд Гайнріха Бьоля (ФРН)

Представництво Європейського Союзу в Україні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Академія Deutsche Welle

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES)

ПАРТНЕРИ (Україна)

АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

- Міністерство освіти і науки України

- Комісія з журналістської етики

- Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

- Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України

- Національна спілка журналістів України

- Факт-чек проект «БезБрехні»

- Видавничий дім «Соняшник»

- Сайт для перевірки фактів Stopfake.org

- Незалежна медіа-профспілка України

- Вищі педагогічні університети; класичні університети, де готуються вчителі; педагогічні коледжі

- Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти

- Загальноосвітні навчальні заклади

- Інтернет Асоціація України (ІнАУ)

- Національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства

- Маріупольський державний університет

- Національна спілка кінематографістів України

- Українська Асоціація Медіа Бізнесу (УАМБ)

- Незалежна асоціація телерадіомовників

- Онлайн-газета «Дзеркало тижня»

- Центр Громадянських Ініціатив (ЦеГрІн)

- Громадське телебачення Донбасу

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

- Шведський інститут FOJO

- Центр медіаініціатив (Вірменія)

- Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (Кишинів, Молдова)

- Товариство білоруської школи (АУП надає консультації щодо впровадження медіаосвіти)

- Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

- Міжнародний центр журналістики (Берлін)

- Вільний університет Берліна

- Фінська асоціація медіаосвіти

- Дортмундська міжнародна мережа освіти і зустрічей (ІBB Dortmund GmbH)

- kz | Право на правду

- Medianet (Міжнародний центр журналістики) (Казахстан)

- The European Foresight Monitoring Network (EFMN)

- Центр розвитку сучасної журналістики республіки Узбекистан

- Media Development Fund (MDF) (Фонд розвитку медіа) (Грузія)

- Центр підтримки ЗМІ (Киргизстан)

- Балтійський центр медіадосконалості (Baltic Centre for Media Excellence) (Молдова)

- rs (Польща)

09-11 червня 2021 року в рамках реалізації грантового міні-проєкту «BiblioMediaSchool» від Академії Української Преси в місті Миколаєві проведено Літню школу з медіаграмотності для 25 шкільних бібліотекарів Миколаївської області.

Організатори Літньої школи - Миколаївський ОІППО спільно з МФБ «Академія української преси».

Урочисто відкрили Літню школу Василь Шуляр, д.пед.наук, доцент, директор ОІППО, заслужений учитель України, експерт і тренер Літньої школи та Максим Запорожченко, методист із медіаосвіти Миколаївського ОІППО, куратор та тренер Літньої школи, менеджер проєкту «BiblioMediaSchool».

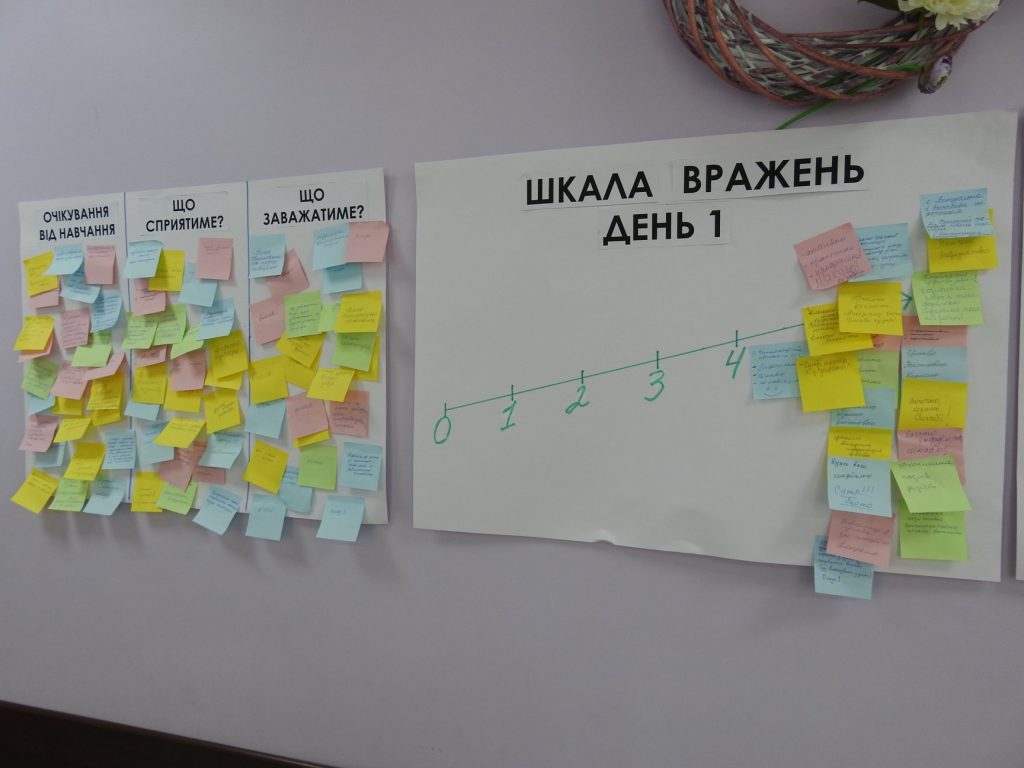

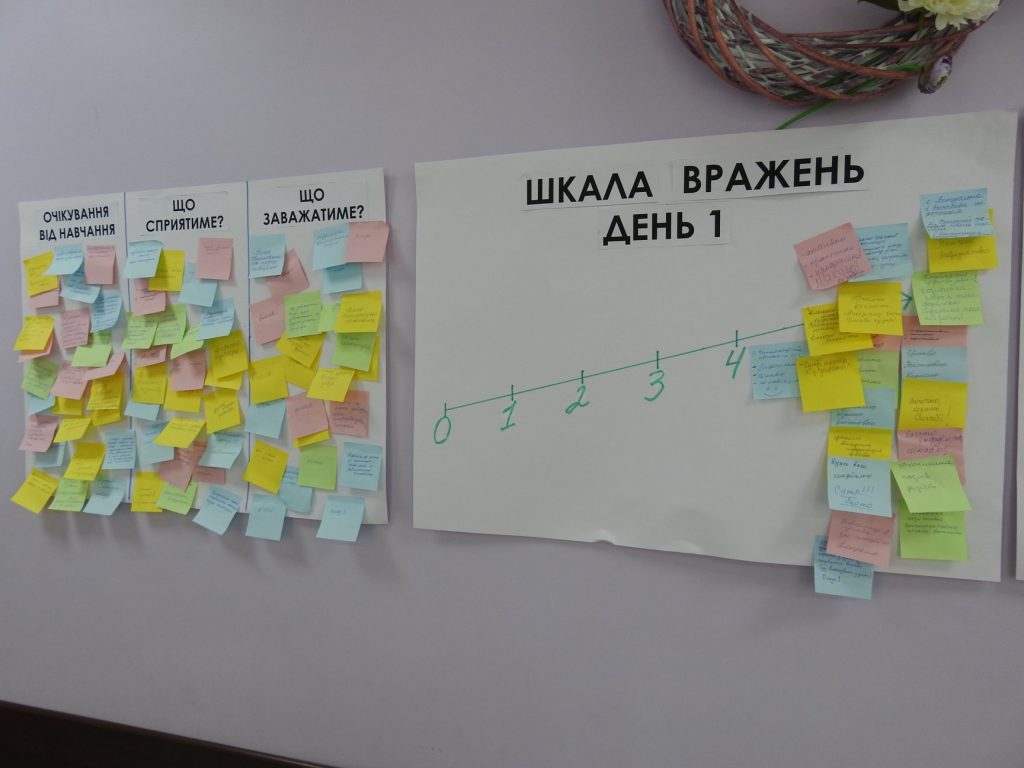

Під час першого дня Літньої школи учасники познайомилися один із одним через власну стрічку новин у соціальних мережах, поділилися очікуваннями щодо навчання й актуальності медіаграмотності для сучасного педагога, а також обговорили зміни в інформаційному та освітньому середовищах у епоху інформаційної пандемії XXI століття.

Окрім цього, бібліотекарями пройдено дві сесії тренінгів із теми «Маніпулятивний вплив медіа та критичне сприйняття інформації в епоху інфодемії. Фактчекінг» (тренер - Максим Запорожченко), під час якого учасники ознайомилися із основними маркерами сучасної пропаганди, вчились відрізняти типи контенту, факти від суджень, використовувати базові інструменти фактчекінгу. Також опрацьовано основні журналістські стандарти медіаповідомлень й структуру українського медіаринку. Педагоги дізналися, як можна протистояти маніпуляціям із емоціями та визначати різні види фейків. Наскрізною лінією першого тренінгового дня стало явище «інфодемія», яка поширилася в медіапросторі з початком світової пандемії COVID-19.

Під час другого дня роботи учасниками актуалізовано інформацію за перший день, а також пройдено навчання за такими темами:

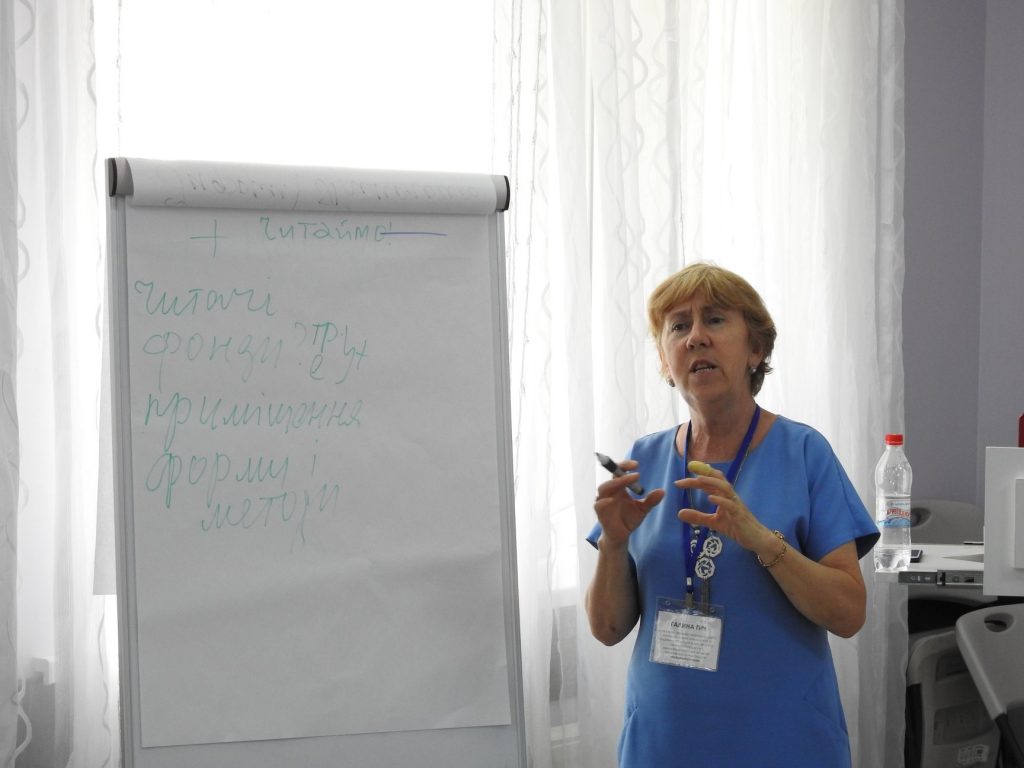

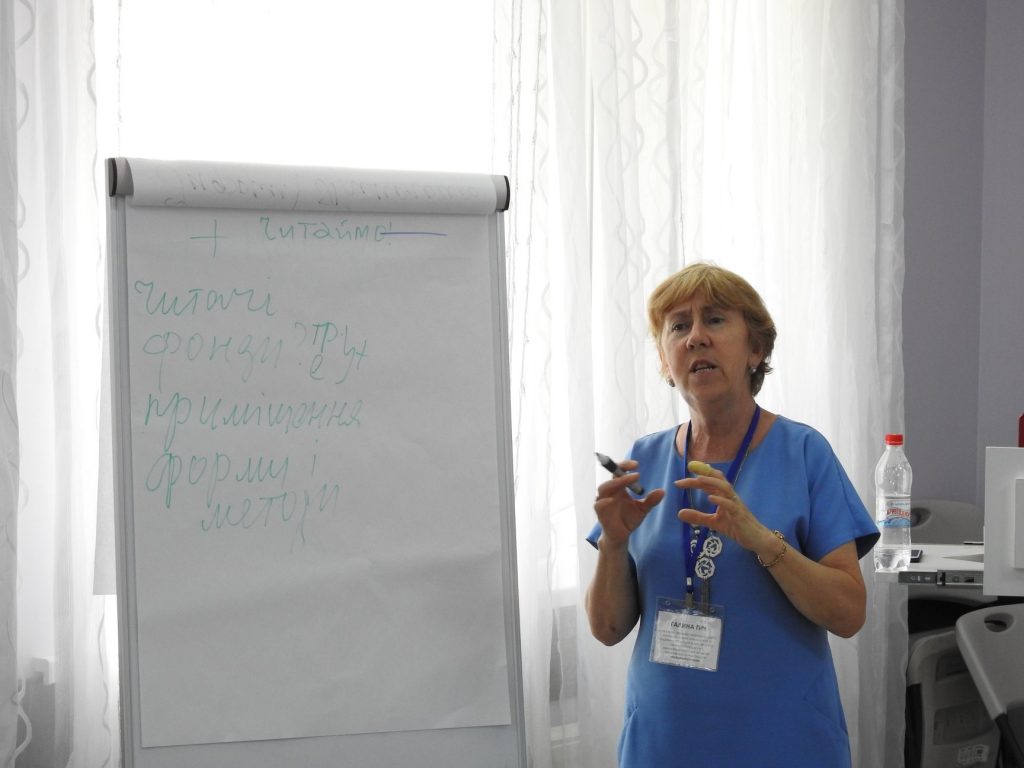

- «Від інформаційної культури шкільного бібліотекаря до інформаційної культури читача» (тренер - Василь Шуляр, д.пед.наук, доцент, директор МОІППО);

- «Добір, відбір і створення медіатекстів у бібліотеках

закладів загальної середньої освіти», «Бібліотека закладу загальної середньої освіти як "цифровий куратор": моделювання змісту роботи» (тренер - Галина Гич, к.пед. наук, завідувач кафедри теорії й методики мовно-літературної та

художньо-естетичної освіти МОІППО).

Другий тренінговий день став більш фахово-спрямованим, бо тренери заглибили учасників у тонкощі формування медійної культури в читачів художньої літератури та особливості змістової моделі функціонування сучасної бібліотеки, яка б не лише відповідала нормам «Нової української школи», а й задовольняла інформаційні потреби відвідувачів – учнів та вчителів закладів освіти.

Під час третього тренінгового дня учасниками актуалізовано матеріал за перший та другий дні, а також пройдено навчання з цифрової безпеки та академічної доброчесності (тренер – Максим Запорожченко).

Окрім цього, бібліотекарям презентовано актуальні ресурси з медіаграмотності для використання в професійній діяльності та підвищення рівня власної медіакультури.

Також педагоги спробували себе в ролі рекламодавців, створивши й презентувавши рекламні медіапродукти, які спрямовані на різні категорії громадян: студентів, пенсіонерів, спортсменів та зоозахисників (вправа «М’ясо кенгуру»).

Учасники спільно з куратором пропрацювали та виокремили конкретні кроки щодо поширення навичок інфомедійної грамотності в бібліотеці, школі, громаді та суспільстві в цілому (вправа «Літаючі плакати»).

По завершенню кожного тренінгового дня бібліотекарі ділилися власними враженням від навчання, тренерської роботи та загальної організації заходу, відображуючи це на «Шкалі вражень».

Приємною несподіванкою став візит директора департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА Алли Веліховської спільно з директором МОІППО Василем Шулярем, під час якого відбулась предметна розмова щодо проблем, з якими стикнулися сучасні шкільні бібліотеки та окреслено спільні практичні кроки для їх вирішення в умовах реформ децентралізації та «Нової української школи».

За активну роботу в рамках Літньої школи – кожен отримав заслужений сертифікат про підвищення кваліфікації!

Щиро дякуємо учасникам за активність, фаховість та бажання вчитися, тренерам – за компетентність, якісно поданий матеріал і креативність, а нашим надійним партнерам із Академії української преси – за фінансову та організаційну підтримку в проведенні заходу.

Попереду – нові медіаосвітні перемоги!

7-9 червня 2021 року пройшов авторський онлайн-тренінг «Digital trainer: антитіла до інфодемії». Організувала захід Академія української преси за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу.

Тренерками заходу були Тетяна Іванова, медіаексперта, докторка педагогічних наук, професорка, медіа та бізнестренерка, авторка численних підручників, посібників, монографій, методичних рекомендацій з проблем формування медіаграмотності та освіти дорослих та Світлана Ізбаш, медіатренерка, кандидатка педагогічних наук, доцентка, дослідниця андрагогічних принципів онлайн-навчання дорослих, розробниця багатьох вправ з медіаграмотності на цифрових онлайн ресурсах.

Протягом трьох днів учасники навчилися краще працювати з дошкою Miro, почули та взяли на озброєння поради і настанови щодо проведення онлайн-навчання з медіаграмотності, брали участь в цікавих вправах щодо проведення перших етапів тренінгу й тощо.

Валерій Іванов зауважив: «Онлайн методи викладання медіаграмотності продовжують залишатися актуальними і при покращенні епідеміологічної ситуації».

Тетяна Іванова поділилася думками: «Продовжуємо відточувати тренерську майтерність проведення тренінгів з медіаграмотності в рамках програми АУП та Фонду Фрідріха Науманна. Із зрозумілих причин, вебінари не втрачають своєї актуальності, бо навчитися медіаграмотності один раз і на все життя – на жаль неможливо. Та й інформаційне середовище приносить нам нові «сюрпризи», а з ними – нові виклики. Пандемія породила інфодемію, фейки породили діпфейкі, напівправда – постправду. А це значить, медіаграмотність – це не просто звичка ... Медіаграмотність – це особистісна філософія і базова норма життя».

Світлана Ізбаш відзначила: «Особливістю тренінгу 7-9 червня було те, що учасники створили високоякісні навчальні завдання з медіаграмотності, користуючись наданими інструкціями роботи на онлайн-платформах. Наші учасники, надихаючись розробленими вправами, створювали свої проекти, які є важливим доробком результативності онлайн-тренінгу».

Gefördert durсh die Bundesrepublik Deutschland

За підтримки Федеративної Республіки Німеччина

Раньше мы жили во времена, когда ложь не была такой, как сегодня. Она была как бы более ритуальной. В советский период все понимали, что так должны говорить и говорят все, поэтому ложь была наравне с искусством. Мы же не требуем от искусства полного соответствия правде. Искусство может усиливать какие-то характеристики действительности, а о каких-то умолчать. В этом плане она и была похожа на советскую ложь, которая в чем-то была правдой, в чем-то ложью. Но самое главное – это то, что никто не рассматривал ее с позиций правды. Это была такая официальная правда, которая одновременно могла оказаться ложью. В этой правде всегда была частичка лжи…

Даже большая ложь все равно была правдой. Например, программа строительства коммунизма. Что-то, конечно, строили, что-то не строили, но в сумме все трудились, не покладая рук. И это самое главное. По крайней мере впереди было будущее, которое стало если не отсутствующим, то просто непонятным сегодня. Причем существование будущего на уровне страны прямо и косвенно создавало пути в личное будущее, которое люди могли себе планировать. Даже брежневский “застой” был понятен с точки зрения возможного карьерного роста.

И поскольку это были “ложь как правда” и “правда как ложь”, экстраполированные в будущее, они тем самым как бы теряли свою опасность в настоящем. Сегодня тот тип онтологии мира с центральным местом в ней врага, которую продвигают власти России, и Беларуси, опасны тем, что врагов находят в настоящем. И все это конкретные люди, попадающие в результате под маховики репрессивных действий властей.

Организованная советская пропаганда опиралась и на естественные скачки счастья, например, победы на хоккейном чемпионате за рубежом или футбольном внутри страны. Они эксплуатировались как вечный парад побед. Таким же скачком счастья становились победы космонавтов, особенно первых. Но после Гагарина это становилось некой обыденностью. И пропаганда могла опираться на это малый период времени. Но все равно она скользила по этим взрывам восторга, как по волнам народного счастья…

Ложь становится настоящей ложью, когда человек лично сталкивается с ней. Ложь с экрана телевизора – иная. Она могла не вызывать отторжения, поскольку часто не пересекалась с жизнью человека, сидящего у телевизора. Дополнительно к этому можно сказать, что большая часть той информации, которую мы слышим или видим не подлежит проверке на личном опыте.

Л. Рубинштейн пишет так о правде и лжи в советское время: “Раньше было по-другому, да. Не то чтобы не врали. Еще как врали. Вранье было столь же тотальным, сколь тотальным было и само государство, заполнявшее собою, как газом, все щелочки, трещинки и дырочки общественной и даже повседневной жизни. Но вранье — а мы имеем в виду прежде всего вранье, так сказать, официальное — носило скорее ритуальный характер. В поздние советские годы, то есть в годы моей молодости, между теми, кто врал, и теми, кто кивал в такт этому вранью, существовала некая негласная конвенция: мы делаем вид, что говорим вам правду, а вы делаете вид, что верите. Большего и не надо. Вы, главное, кивайте, не отвлекайтесь, не ерзайте и не пяльтесь по сторонам. А если не можете удержаться от зевоты, прикрывайте хотя бы рот рукой. И вообще следите за выражением лица. Вранье тех лет было по-своему честнее. Как минимум потому, что существовала обязательная для всех и каждого государственная идеология, официально объявленная единственно верной. Поэтому все, что ей соответствовало, было правдой. А все то, что от нее отклонялось, было ложью. Поэтому в официальном дискурсе существовали такие понятия, как «лженаука», «лжеучение», «псевдодемократия» и «так называемые права человека». Поэтому неопровержимой правдой служили такие заветные откровения, как «народ и партия едины», «планы партии — планы народа» и «экономика должна быть экономной». Такую правду никому даже не приходило в голову оценивать с точки зрения степени ее правдивости и вообще признавать за ней статус высказывания. Так называемый план содержания там как бы и не предполагался. Это были привычные и неизбежные, как известные надписи на бетонных заборах строительных площадок, элементы агитпроповского ландшафта. Поэтому главная газета страны, вравшая напропалую, вравшая, как сорок тысяч братьев соврать не могут, называлась «Правдой»” [1].

Эксплуатацию неправды мы можем представить, перефразируя название известного фильма, как полеты во лжи и наяву. Мы чувствуем ложь сильнее сегодня, поскольку нам открыты альтернативные каналы коммуникации, чего не было в советское время. Они подлавливают власть на лжи индустриально, а не разово, как это может делать отдельный человек.

Сегодня в продвижении неправды возникают совершенно новые примеры. Только свыклись с иноагентами и запретами на просветительскую деятельность, как страх власти заставляет ее бросаться на новые нерешаемые задачи. Поскольку они не могут закрыть информационные и виртуальные потоки, они бросаются на старый инструментарий “закрывания” людей, ответственных за эти потоки.

Беларусь даже посадила чужой самолет, пролетавший над своей территорией, чтобы изъять оттуда независимого журналиста, летевшего из Афин в Вильнюс. Все это ради того, чтобы задержать администратора Telegram-канала “Беларусь головного мозга” и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta [2]. Поскольку Афины и Вильнюс входят в ЕС, New York Times приводит слова президента европейской комиссии фон дер Ляйен, что все это недопустимо [3]. Премьер Греции написал в Твиттере: “Принудительное приземление коммерческого самолета для задержания журналиста является беспрецедентным, шокирующим поступком”.

Россия устами “Комсомольской правды” приветствует такой поворот событий: “мне кажется, что это не договорняк с Западом. Западу меньше всего нужно, чтобы всплыли пикантные подробности отношений Нехты с их кураторами. А что-то мне подсказывает, они всплывут в любом случае. Хотя о достоверности деталей наверняка будут споры. Впрочем, всегда ведь можно все свалить на то, что показания даны под пытками. Если абстрагироваться от политики, то мне Протасевича абсолютно не жаль. Кажется совершенно справедливым, что провокатор, отправлявший людей на незаконные акции, игравший ими через Телеграм, управлявший ими, как в игре-стратегии, пользовавшийся ими, как одноразовым материалом, сам присядет к ним в одну камеру” [4].

Журналиста “вели” уже из ЕС: “В белорусской столице самолет продержали более семи часов. Как заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, из Минска не вылетели шестеро пассажиров: двое граждан Беларуси и четыре гражданина России” [5]. Есть также переписка журналиста перед самой посадкой, где он пишет, что за ним следят [6]. У государства, как мы видим, есть множество сил и возможностей, но оно тратит их не на благое дело, а на точечную борьбу с альтернативным мнением.

Прокомментировал ситуацию и президент Литвы: “Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске. Беларуский политический активист и основатель телеграм-канала был в самолете. Он арестован. За этой отвратительной акцией стоит флаг беларуского режима. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!” ([7], см. также [8]).

Самое важное еще и в том, что после подобного рода событий у авторитарных режимов уходит возможность дать задний ход. Они могут только усиливать свое давление в надежде получить желаемый результат.

Еще из новостей такого рода прессинга журналистов: Россия своими действиями вынудила корреспондентов американского радио “Свобода” и других переселиться в Киев. М. Макфол, посол США в России с 2012 по 2014, сказал, что “борьба за правду и информацию”, стала центральной во властном противоборстве между странами: “Есть идеологическое измерение нашего соперничества. И это будет иметь высокую приоритетность” [9].

Следует признать ошибочной советскую модель боязни негатива, на что уходили и ресурсы, и все внимание спецслужб. На уровне политбюро решали проблемы с Сахаровым или Солженицыным. Спецслужбы боролись с инакомыслием серьезнее, чем со шпионами.

Постсоветское развитие показало, что страна может жить и при открытых границах, и при умеренном негативе. Если же, наоборот, начинать с этим бороться, внутри страны возникает ненужное напряжение, которого вполне можно избежать. И у Лукашенко, и у Путина есть что-то личностное в их борьбе со своими оппонентами. Последний борется не только с Навальным, но даже с шаманом [10]. Причем и такой странный факт: задержавшие шамана нацгвардейцы решили его не убивать: “Силовики рассматривали возможность убить во время задержания шамана Александра Габышева, неоднократно пытавшегося пешком дойти до Москвы, чтобы “изгнать” президента РФ Владимира Путина. Об этом командир взвода Росгвардии заявил на заседании городского суда в Якутске по делу о принудительном лечении шамана, куда был вызван в качестве свидетеля обвинения. “Мы знали, что Габышев одаренный и общественный, поэтому решили не убивать”” [11].

Сегодня возникает более “взрывоопасная” ситуация, чем была раньше, из-за того, что технологии резко увеличили охват аудитории и сократили время на передачу сообщений. И власти ничего не могут тут противопоставить, кроме чисто советского типа борьбы с несогласными, который чаще реализуется просто в физическом пространстве, где сила всегда на стороне власти.

Но мир все равно все больше погружается в соцмедиа, которые трудно контролировать со стороны власти. Видеотехнологии меняют не только восприятие мира, но и восприятие себя. Это ведет и к определенным эксцессам, например, школьник в Днепре поджег себя ради видео [12]. Даже мужчины озаботились своей внешностью [13]. Женщины же делают это давно, поэтому влияние Инстаграма на индустрию пластических операций стало предметом множества статей [14 – 18].

Сейчас военные аналитики заговорили об онтологической безопасности, но она тоже вырастает с уровня личности, идя до уровня государства: “Позже концепт был доработан социологом Энтони Гидденсом, и с тех пор применялся по-другому. Уже для описания процессов, посредством которых люди используют нарративы и привычный порядок для восприятия всего вокруг. Принято считать, что основа концепции — чувство непрерывности и строгого порядка в событиях. Пожалуй, эта последовательность действительно является ключевым элементом. В 2006 году Дженнифер Митцен — одна из новаторов в мире аналитики — утверждала, что государства жаждут не только физической, но и онтологической безопасности. Есть пара общих деталей. Оба вида безопасности экстраполируются на государственный уровень, начиная свой путь с индивидуального уровня — точки зрения и самоидентификации обычного гражданина. По сути, Митцен сформулировала концепцию как желание реализовать чувство свободы. Отсюда вырастает потребность познать себя как целостную личность на временной шкале — и как уже существующую, а не изменчивую. Но знаете, что способно повредить подобное мышление в случае неудачи? Чаще всего концепт рушится из-за неопределённости. В общем, иногда для ощущения онтологической безопасности приходится портить жизнь кому-то постороннему — например, соседней стране. Все эти поступки вовсе не обязательно должны маскироваться под дружественные. Главное здесь — последовательность. Так государство может добиться онтологической безопасности, хоть иногда и делает это в ущерб физической. Например, увязнуть в абсолютно ненужной и затянувшейся войне, поскольку из разряда романтики она превратилась в рутину. Опасность всегда присутствует. Брент Стил в 2008 году утверждал, что государства способны гнаться за удовлетворением потребностей самоидентификации даже в том случае, если эти поиски не просто вредят, а ставят под угрозу само их существование. Если физическая безопасность просто позволяет вам жить, то онтологическая — уже подтверждает ваше существование” [19].

Мир в голове – очень важен. Тайвань заговорил о когнитивной войне Китая в виде китайской пропаганды и дезинформации против Тайваня: “Мы продолжаем объяснять содержание фейковой информации, чтобы привлечь в этому внимание. Мы должны немедленно перехватывать это, не давая возможности когнитивной войне повлиять на тайваньское общество” [20]. В качестве примера он назвал фейк из онлайна, что президент заразился, и это скрывается.

Все это новые технологии, распространения правда или неправды. Даже специалисты в сфере так называемых “серьезных игр” вступили в дискуссию: “Изменения в медиатехнологиях трансформируют то, как конструируются “общества”. Серьезные игры рассматриваются как новый инструментарий обучения, и субъективные значения, даваемые элементам игровой архитектуры, могут приводить к тому, что игроки могут получить совершенно иное понимание о пространстве игры. Это является ключевой заботой для дизайнера, поскольку мотивационные аспекты нарративной механики игры и ее стиль не могут быть полностью восприняты. Игры с нарративными элементами представляют жанр со множеством измерений, поскольку они, с одной стороны, представляют собой нарративный жанр, а с другой – игровой. Игры часто могут иметь общий жанр игры, но разные нарративные жанры, например, две приключенческие игры могут иметь ту же игровую основу, но одна может фокусироваться на истории, а другая – на космических приключениях. Две игры могут принадлежать к тому же нарративному жанру, но иметь радикально разные игровые конструкции: одна будет “шутером”, а другая – приключением. Это увеличивает сложность проблем с игровыми нарративами” [21].

Технологии давно проявляли себя как носители последующих изменений: “Рассмотрение коммуникативных технологий как движущей силы в обществе не является необычным. Например, изобретению печатания часто приписывают важную роль в церковном расколе шестнадцатого столетия с дальнейшими последствиями в развитии европейских государств. Можно признать, что реформация, продвигаемая Лютером, не была бы столь успешной без возможности массового распространения печатных материалов. Однако причинно-следственную связь трудно продемонстрировать. Печать уже была введена в Китае и Корее несколько столетий ранее без порождения таких революционных изменений” [22].

И еще один важный аспект: “Процессы общественных трансформаций относятся к очень сложным историческим ситуациям, в рамках которых общество меняет свой тип так существенно, что наблюдатели позднее зафиксируют, что это более не то общество, которым оно было. В таких радикальных трансформационных процессах изменения того, как со знаниями работают в обществе, без сомнения представляют только один аспект. Мы рассматриваем, как общество работает со знаниями как сложную область взаимодействия разных факторов и, конечно, в свою очередь обратное движение, как эти факторы сами влияют, то есть с помощью технологий” (там же).

Гуттенберг создал возможность для развития менее контролируемого властью информационного пространства, которое одновременно могло работать на большие массивы населения. Здесь впервые проявляется феномен множественности знания другими. И эти “другие” могли объединяться, исходя из наличия этого общего знания, которое не совпадало с тем, что знали все.

О роли Гуттенберга рассуждает и П. Казарин: “Когда-то, до Иоганна Гуттенберга, вся монополия на знания в Западной Европе была в руках у католической церкви. Потому что книги переписывали монахи, самым образованным сословием были люди, непосредственно связанные с церковью. Была культура святости, когда одну и ту же книгу перечитывали много раз в поисках потаенных смыслов. А потом пришел Иоганн Гуттенберг, появился книгопечатный станок — и мир полностью изменился за следующие полтора-два столетия. Гуттенберг изобрел не только техническое устройство. Благодаря тому, что появился книгопечатный станок, появились книги, культура святости сменилась культурой многознаний. Люди стали читать не одну книгу сотни раз в поисках потаенных смыслов, а разные книги. Католическая церковь лишилась монополии на знания. Среди последствий книгопечатания — церковная Реформация, религиозные войны, появление буржуазного национализма. Финалом всего этого стало появление национальных государств. Это пример того, как одно техническое явление настолько меняет среду и саму интеллектуальную дискуссию в обществе, что вслед за этим рождаются неожиданные явления. Изобретение книгопечатания перевернуло мир. Нам остается лишь догадываться, какой бы была наша реальность, если бы не Гуттенберг и его изобретение” [23].

И еще два его замечания:

– “Мы оказались в ситуации, когда одиночки могут быть не менее эффективными, чем институциональные издания. Интернет изменил даже способ потребления контента. Если раньше люди в основной своей массе читали издания, то сегодня люди очень часто читают авторов. Вам нравится какой-то автор. Он может писать на общественно-политические темы, может комментировать культурные события и так далее, и вы просто следите за ним в пространстве социальных сетей. У вас нет необходимости покупать отдельное издание, потому что вы сосредоточены на авторском контенте, и в новой реальности именно авторский контент начинает соперничать с контентом, который ранее производили институциональные СМИ”;

– “долгое время считалось, что медиа должны усложнять картинку реальности у аудитории, добавлять новые факты, причинно-следственные связи, рассказывать о важных нюансах. А потом у людей благодаря интернету и благодаря тому, что комплексный обед сменился форматом шведского стола, возник другой запрос. Люди стали искать не те новости, которые бы усложняли их реальность, а те, которые бы их убеждали в том, что они правы, которые бы нормировали их представление о реальности. Этакие социальные медиапоглаживания: вы идете в интернет или в соцсети, чтобы убедиться, что вы — норма, а те, кто с вами не согласен, — не норма. Очень много медиа не выдержали этого искушения и стали не усложнять реальность, а заниматься социальными медиапоглаживаниями своей аудитории. Стали не предлагать многоцветную картинку реальности, а торговать черно-белой картинкой. Почему они так сделали? Потому что в мире выросло количество контента, выросла конкуренция. Чтобы наращивать трафик, тебе нужна ядерная аудитория, и ее каждый удерживает как может. В том числе удовлетворяя запрос «расскажите мне, почему я прав». Это тоже один из итогов появления интернета, который стал разрушать традиционные институты”.

Традиционные институты строятся на контролируемых потоках знания. Когда возникают альтернативные потоки индустриального порядка, которые и могли порождаться печатными станками, старые институты зашатались. Все наши структуры существуют на своих информационных и виртуальных потоках. Конкуренция в этих потоках ведет к созданию нового поведения.

Интересное замечание возникло в плане воздействия телевидения. Т. Белл фиксирует, что в апреле 2020 средней цифрой смотрения ТВ было шесть с половиной часов в день против пяти в 2019 году. Но более важно другое – в пятидесятые появление телеэкрана снизило занятость на два процента [24]. Дешевое, но качественное телевидение привело к желанию более раннего ухода на пенсию. Другое исследование продемонстрировало падение занятости молодых людей возраста 21 – 30 лет на 10 процентов уже в этом столетии, что связали с развитием индустрии видеоигр [25].

Сегодняшняя информация перестала быть просто информацией, она может быть только информацией вместе с развлечением, чтобы получить своего читателя/зрителя. Отсюда бурное развитие телевизионных политических ток-шоу. Школьные предметы также переводятся в игровую форму, поскольку сегодняшних детей характеризует дефицит внимания, они не могут долго концентрироваться на одном.

Литература

- Рубинштейн Л. “Новое врем”. https://mbk-news.appspot.com/sences/novoe-vrem-lev-rubinshtejn/

- Кропман В. В аэропорту Минска задержали блогера и активиста Романа Протасевича https://www.dw.com/ru/v-ajeroportu-minska-zaderzhali-blogera-i-aktivista-romana-protasevicha/a-57635359

- Nechepurenko I. a.o. Belarus Forces Down Plane Carrying Dissident and Seizes Him https://www.nytimes.com/2021/05/23/world/europe/ryanair-belarus.html

- Коц А. Задержание основателя Nexta в Белоруссии: Почему на самом деле Минск посадил самолет с Романом Протасевичем https://www.kp.ru/daily/27281.5/4417389/

- Коваленко Т. Меня ждет казнь. Основатель NEXTA о задержании https://korrespondent.net/world/4360265-menia-zhdet-kazn-osnovatel-NEXTA-o-zaderzhanyy

- Оприлюднено листування Романа Протасевича перед посадкою в літак Афіни-Вільнюс https://detector.media/infospace/article/188331/2021-05-23-oprylyudneno-lystuvannya-romana-protasevycha-pered-posadkoyu-v-litak-afiny-vilnyus/

- Президент Литвы прокомментировал инцидент с самолетом, на котором летел Роман Протасевич https://www.the-village.me/village/city/news-city/288593-litva-protasevich

- Перехват самолета в Беларуси и задержание Романа Протасевича: реакции в Евросоюзе https://www.rfi.fr/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20210523-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5

- Verma P. Kremlin Escalates Fight With U.S.-Funded Journalists, Officials Say https://www.nytimes.com/2021/05/20/us/politics/russia-rfe-free-press.html

- Болдырев О. “Вероятность несвободы – процентов 90%”. Что происходит с якутским шаманом Александром Габышевым https://www.bbc.com/russian/news-57188861

- Шамана Габышева могли убить при задержании https://www.dw.com/ru/shamana-gabysheva-mogli-ubit-pri-zaderzhanii/a-57468514

- Больбух Л. В Днепре школьник поджег себя ради видео https://podrobnosti.ua/2403441-v-dnepre-shkolnik-podzheg-sebja-radi-video.html

- Butler E. Why video calls might be behind a rise in male cosmetic surgery https://www.bbc.com/news/business-57156535

- Добротворская К. Пластические операции ради лайков в Instagramhttps://www.vogue.ru/beauty/guide/plasticheskie_operatsii_radi_lai_kov_v_instagram

- Как Instagram повлиял на пластическую хирургию и косметологию в России: комментарии специалистов https://saltmag.ru/beauty/makeup/1339-kak-instagram-povlijal-na-plasticheskuju-hirurgiju-i-kosmetologiju-v-rossii-kommentarii-spetsialistov/

- Федоринова Д. Как инстаграм формирует стандарты красоты. Объясняют пластические хирурги https://screenlifer.com/trends/kak-instagram-formiruet-kanon-krasoty/

- Башурина Е. Instagram и психические расстройства: как маски в социальных сетях меняют отношение к красоте https://saltmag.ru/beauty/beauty_industry/2647-instagram-i-psihicheskie-rasstrojstva-kak-maski-v-sotsialnyh-setjah-menjajut-otnoshenija-k-krasote/

- Зачем “Инстаграм” удаляет фильтры с эффектом пластической хирургии? https://www.bbc.com/russian/news-50156463

- Chrzanowski Утомлённые Донбассом. Кто ты (и почему воюешь)? https://petrimazepa.com/utomlyonnye_donbassom_kto_ty_i_pochemu_voyuesh

- Taiwan accuses China of spreading fake news about Covid outbreak https://www.theguardian.com/world/2021/may/22/taiwan-accuses-china-of-spreading-fake-news-about-covid-outbreak

- Lim T. a.o. Narrative Serious Game Mechanics (NSGM) – Insights into the narrative-pedagogical mechanism http://radar.gsa.ac.uk/3888/2/GameDays2014%20v%20final%20AAM%203888.pdf

- Paetau M. Media-Technology and the Structural Change of Knowledge Societies http://www.unizar.es/sociocybernetics/congresos/MURCIA/papers/paetau_murcia.pdf

- Казарин П. «Наше медиапространство не менее вождистское, чем украинская политика» https://detector.media/community/article/188328/2021-05-23-pavel-kazaryn-nashe-medyaprostranstvo-ne-menee-vozhdystskoe-chem-ukraynskaya-polytyka/

- Bell T. Television is so good that we’re working less to watch more of it https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/23/television-is-good-that-we-are-working-less-to-watch-more-of-it

- Aguiar M. a.o. Leisure Luxuries and the Labor Supply of Young Men https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/maguiar/files/leisure_luxuries.pdf

У рамках вебінарів «Digital-trainer: антитіла до інфодемії», який організовує та проводить Академія української преси за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу, учасниця одного із заходів створила власну вправу, ідеєю якої ми хочемо поділитися з вами.

Назва: Медіамандала

Авторка вправи:

|

Олена Лисенко, дитячий психолог, сімейний психолог, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників (м. Фастів), медіатренер. |

Мета вправи: баланс власного медіаполя. Вправа допоможе дослідити рівень власної медійної залежності, здійснити якісний аналіз медіаконтенту та змоделювати оптимальне індивідуальне медіаполе з урахуванням інтересів та вподобань. Медіамандала є своєрідним лайф-менеджментом у сучасному медіапросторі.

Хід вправи: Тренер: «Мандала символізує модель Всесвіту. Цей образ використовують психологи для досягнення повноти розуміння людиною власного Я. Медіамандала – це спосіб зрозуміти власне медіаполе та досягнути гармонії з ним».

Учасникам пропонується відповісти на запитання:

- Скільки часу я витратив сьогодні на (Інтернет, соціальні мережі, ТБ, друковані видання тощо)?

- Як зможу використати у своєму житті інформацію, яку почув/побачив сьогодні? Після того, як учасники відповіли на друге запитання, тренер пропонує проаналізувати: чи весь медіаконтент був потрібним, корисним? Якщо ні – переходимо до третього запитання.

- Що я можу за час (прописати час у годинах або хвилинах), витрачений на непродуктивний контент, зробити реально цікавого/корисного/ або пізнати/навчитися?

Таким чином, змінивши інформаційні або комунікаційні пріоритети, у кожного учасника з’являється можливість організувати свій час оптимально.

Тренер може рекомендувати ознайомитися з інтернет-ресурсами, наприклад, «Які навички можна прокачати за одну годину» або організувати брейнстормінг «Чому навчитися за 45 хв/день протягом місяця».

Георгий Почепцов, rezonans.asia

Информация строит свой мир, который, как и пропаганда, не всегда соответствует физическому. Информационное конструирование не может отражать все, оно работает только с ключевыми параметрами объектов. И это порождает множество возможностей для манипуляции, поскольку при описании можно взять одни характеристики и “забыть” о других. Особенно активно это делает пропаганда. Сознательно отбирая те или другие характеристики для освещения, она создает тот или другой мир. Описание мира – это результат отбора тиражируемых характеристик.

Сегодня мир переполнен информацией. Эта проблема стала вдвойне опасной, так как основным источником информации сегодня стали соцсети. Они победили телевидение не только количественно, но и по характеру своих потребителей. Соцсети – это молодежь, телевизор остался за старшим поколением. И эти два потока несут разные смыслы, именно поэтому за ним стоят разные социальные группы.

Много информации принесло и новые беды. Но если раньше за достоверность ее несли ответственность традиционные медиа, и это была их “плата за вредность”, то сегодня в информационных потоках возникли точки, через которые дезинформация и фейки могут входить и распространяться совершенно свободно. Это точки размещения информации и распространения ее в соцсетях. Отдельный человек взял на себя функции медиа, но у него нет никакой ответственности за достоверность.

Государство “бросается” в те потоки, которые может контролировать, чтобы усилить там свою точку зрения, что позволит заглушить чужие. При этом государство принципиально не готово к спорам. Как парламент не место для дискуссий, так и все остальное работает по этой же модели. Государство и дискуссия несовместимы, поскольку есть только одна точка правильная зрения – государства. А тот, кто считает иначе, заранее признается опасным.

Особенно это касается “символообразующих” областей, работающих на идентичность, что вызвало, например, в России появления вненаучного термина “скрепы”. Теперь государство признает, что именно эти непонятные “скрепы” и есть “наше все”. Хотя список их отсутствует, все движется интуитивно.

Государство хочет контролировать настоящее и прошлое, а будущее придет само, имея в руках эти две точки. Вспомним, что Сталин также на время закрывал и исторические факультеты, и институты истории, пока не была сформулирована модель истории, в основе которой стала борьба с царизмом и борьба с белыми.

Историк И. Курилла говорит о сегодняшнем дне: “у Путина есть большое желание руководить историей и напоминать людям, что история Второй мировой войны – это что-то такое, что он лично контролирует. Вот мне кажется, это было очередное напоминание, что Вторая мировая – это идеология, а не наука, и учебники истории должны быть такие, как ему хочется” [1].

И еще: “Такое было, но очень давно – пожалуй, во времена Николая I. Например, Советский Союз был гораздо более кровожадным, чем Россия сегодня, но при этом коммунистическая диктатура была диктатурой прогресса – в том смысле, что она строила будущее, и без ученых обойтись не могла. Да, их в шарашки ссылали, но, тем не менее, считали, что развитие науки – это важно. Подчеркнутого антиинтеллектуализма не было. А сейчас – “лучше вы уезжайте”. Вот такого не было никогда” (там же).

Трудную жизнь самого профессора нетрадиционной исторической ориентации отражает и такой факт его биографии: “В начале 2015 года Курилла участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности профессора факультета свободных искусств и наук СПбГУ. В середине процесса конкурс на должность был отменён администрацией университета, объяснившей решение технической ошибкой при его объявлении. Широкое хождение получила, однако, версия о политических мотивах отмены конкурса, петиция в адрес ректора СПбГУ с требованием восстановить конкурсную процедуру в течение недели собрала более 15 тысяч подписей. Временный контракт с И. И. Куриллой был продлён до конца семестра, но ставка профессора возвращена не была” [2].

Сегодняшняя история стала политикой, поэтому судьбу историка и истории вершат политики, поскольку их представления всегда будут важнее. То есть компас ушел из науки в политику, а там совсем другие правила. Правде пришлось уйти с почетного места, который она всегда занимала в науке.

И. Курилла проанализировал фальсификацию истории с самых далеких времен. Вот некоторые факты [3]:

– “Фальсификация документов была нередким явлением в Средние века и совершенно не осуждалась. Вся культура была выстроена на уважении к авторитету, и если авторитету приписывалось что-то, им не сказанное, но безусловно благое, то оснований подвергать это сомнению не было. Таким образом, главным критерием истинности документа было благо, которое этот документ обеспечивал”;

– “В политике распространился инструментальный подход к истории: прошлое должно работать на настоящее, а если не хватает доказательств, то их можно и изобрести. Именно так появляются новые датировки основания городов (в связи с которыми из государственного бюджета запрашиваются дополнительные средства), так по явному или подразумеваемому заказу власти находят «могилы Ивана Сусанина» и опровержения норманской теории. Если «историческим бизнесменам» история важна для привлечения финансовых потоков, то политикам в борьбе за групповую идентичность важно застолбить себе место не только на территории, но и во времени. Именно поэтому они пытаются продлить связывающие группу основания либо в будущее (это случай групп, скрепленных идеалами), либо в прошлое. Во втором случае без истории не обойтись. Сегодняшние политики читали теоретиков социального конструктивизма, знают, что история может стать цементом, сплачивающим нацию, и многие из них занимаются «историческим конструктивизмом» сознательно. В этом смысле неудивительно, что на первые роли в этом процессе вышли пиарщики и политологи, не стесняющиеся поправить историю там, где это выгодно политикам. Так, расставшись с позитивизмом, мы вдруг оказались перед лицом нового Средневековья, в котором «благая цель» оправдывает фальсификацию источников (или пристрастный их отбор)”;

– “сегодня в России мы переживаем критически важный момент: на наших глазах уходит поколение участников и свидетелей двух важнейших трагедий России XX века — Великой Отечественной войны и массовых репрессий. С перемещением этих событий из индивидуальной памяти в социальную возможности манипуляции прошлым станут намного шире. Справится ли наше общество с этим Средневековьем?”.

После объявления эпохи постправды, мир попал в ловушку множественности правд. И поскольку государство всегда являлось самым сильным игроком, то и сегодня его точка зрения на правду начинает доминировать. То есть фейк – это не только область медиа, как мы привыкли на них смотреть, точно так же происходит и в науке. Это имеет место в тех областях, где наука входит в соприкосновение с политикой. Здесь, как следствие, и возникает множественность знаний и пониманий, что в случае медиа обозначается как наличие фейков.

Изменился и базовый набор событий, по сути, меняющий наше представление о мире: что-то сохранилось, а что-то исчезло. Это почти сталинский разворот истории, сохранивший один набор событий и уничтоживший другой. России, к примеру, теперь пришлось сохранить в единой модели и царское время, и сегодняшнее, хотя вчера из первого оставалась только борьба революционеров с царским режимом. Теперь же цари вернулись на свой пьедестал…

Тот же Курилла пишет: “Одним из самых ярких отличий стал отказ от “основополагающего мифа” о Великой Октябрьской революции, характеризовавшего советскую историческую политику. Более того, после череды “цветных революций” в постсоветских странах официальный нарратив приобрел отчетливо контрреволюционную окраску. Телевидение показало серию фильмов, пропагандирующих старую идею о финансировании Ленина германским генеральным штабом. Досталось не только большевикам. В школьном учебнике А. Боханова даже декабристы описываются как опасные смутьяны: “Можно с полным основанием утверждать: приди такие люди, как Пестель, к власти в России, страну постигли бы страшные несчастья. Русский историк М. А. Корф называл декабристов горсткой безумцев, чуждых нашей святой Руси” [4].

И еще: “Больше всего в современной России политизирована история Второй мировой войны. Именно она остается “узловым моментом” отечественной истории. Причиной этого является как раз то, что именно Великая Отечественная война составляет центр исторической памяти, и проникновение к этому центру, контроль над интерпретациями тех событий дает политикам самые серьезные символические ресурсы. Победа в Великой Отечественной войне, которую большинство россиян считают величайшим достижением народа, вошла в “историю политиков” в основном в форме, близкой к созданной в брежневском СССР. Нарратив победы закостенел, и попытки поставить под сомнение даже отдельные его детали встречают политический отпор” (там же).

Война сегодня стало главной точкой, где проявляется сопротивление официальной модели, которая затушевывает число поражений и смертей, повествуя исключительно о победах. Тем более победный вариант войны сохраняет и фигуру Сталина, с которой не хочет расставаться официальная историография.

Прошлое покрыто дымкой веков, а настоящее стоит вживую перед нашими глазами. Прошлое можно менять безболезненно, хуже обстоит с настоящим, ведь мы все являемся его свидетелями. Но нам все равно нужно растолковать, что же именно мы видим перед своими глазами: где враги, где друзья. Негативы настоящего требуют объяснений от власти, поэтому о них предпочитают молчать, стараясь сконцентрировться на хвалебных песнях.

Контроль настоящего еще и важнее для государства, чем контроль прошлого, поскольку он напрямую связан с контролем сегодняшнего поведения. Здесь мысли и поступки людей очень близки, вытекают одни из других. Споры об Иване Грозном не так страшны для государства, как споры о В. Путине. Из-за Ивана Грозного на протесты не пойдут, а вот из-за Навального идут. По этой причине прошлое вполне приятно для власти.

Настоящее к тому же часто творится на глазах, и многие становятся его участниками. И этого с точки зрения государства тоже нельзя допускать. Пример Беларуси, вероятно, стоит перед глазами каждого “сидельца” в высоком кабинете. Отсюда возникшая сегодня запретительская работа со студенчеством и школьниками. Государству страшно пускать их во взрослую жизнь с таким уровнем внутренней протестности.

Д. Милин видит сложность еще и в том, что население неоднородно в своих головах: “Часть страны (например, национальные республики Кавказа) и наши псевдоконсерваторы и монархисты, живут в 19-м веке. Индустриальная часть страны, армия, чиновничество, спецслужбы, Путин с окружением живет в 20-м веке, навязывая свое понимание «лучшего» в виде «брежневского застоя». Одновременно сограждан, живущих в 21-м веке, насильно затаскивая тех в авторитаризм и бюрократизацию (причем как тормоз развития) 20-го индустриального века, и живущих в 19-м веке сограждан, навязывая тем данную 20-м века защиту минимальных прав и свобод и бюрократизацию (причем как стимул развития). Для развития России нужна куда большая федерализация, чем сейчас, позволяющая комфортно жить людям разных веков. Людям 21-го века переходить к реальной демократии, людям 20-го века жить с «просвещенном авторитаризмом» и «хорошим вождем», а людям 19-го дать возможность входить в индустриализацию и приглядываться к смене «бая» или «султана», на лидера авторитарного типа с профессиональной бюрократией, вместо родственников «бая» или «султана»” [5].

Даже если признать это некоторым преувеличением, все равно правда состоит в разных моделях мира в головах, в том, какая там заложена любовь к начальству. Например, даже такая простой факт, как блокировка Твиттера в России известен не всем: 45% опрошенных ничего не знают об этом, 38% что-то слышали, 16% хорошо осведомлены об этом [6 – 7]. То есть 45% ответили “впервые слышу об этом”. Буря в медиа прошла мимо них.

Школьникам грозят наказаниями за участие в митинге [8]. Но одновременно тем самым распространяют ненужную информацию. Именно на запугивание школьников сейчас рассчитаны многие действия российской власти, выводящих их из будущего противостояния с властью. Их пытаются поставить под флаг с надписью из мультипликата – “Ребята, давайте жить дружно”.

Множество российских бизнесменов и политиков активно ищут тихую гавань, где можно сберечь и деньги, и свободу при негативном развитии политических событий. Вот, например, информация о “броске” на Мальту [9 – 11]. Это раньше брали Днепр или шли на Берлин, теперь идут на Мальту. И это одновременно говорит о возрастании градуса противостояния, кстати, пришедшего с возвращением А. Навального.

Начинается разброд и шатания в среде интеллигенции, характерной приметой которого являются обвинения в работе на спецслужбы. Д. Быков, например, такими словами защитил Пушкина от Познера: “Владимир Познер, возможно, что-то понимает и, скорее всего, что-то понимает в русской истории, возможно, многое знает об истории работы спецслужб и о том, как они вербуют интеллигенцию. Наверное, многое знает о том, как проводить телемосты” [12].

И Пушкина защитил, и уколол одновременно за обсуждаемую в сети работу на спецслужбы В. Познера. Поэтому другие действующие лица наперед спешат на защиту отечества. Михалков, например, предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России [13].

М. Золотоносов в своей реплике по поводу сериала “Спящие” говорит так: “Так что настоящие «спящие» – это такие люди, как Никита Михалков и Федор Бондарчук. И если первый был «разбужен» давно, то второй – только сейчас. С учетом славного прошлого отцов – Сергея Михалкова и Сергея Бондарчука – вполне закономерно, что при нынешнем режиме «дети шпионов» – Никита Сергеевич и Федор Сергеевич – с одной стороны, востребованы, а с другой – пребывают в полном шоколаде, поскольку «доверенность» от «органов» перешла к ним по наследству. Их время” [14].

Михалков прямо криком кричит о Познере: “По мнению Михалкова, в биографии ведущего есть эпизоды, которые делают подобные высказывания для него непозволительными. К примеру, то, что Познер был членом коммунистической партии, а позже работал секретарем парткома в комитете по радиовещанию и телевидению. Режиссер также отослал зрителей к странице журналиста Максима Новиковского, который утверждает, что Познер был секретным агентом КГБ. В качестве подтверждения этой точки зрения он вспомнил, что с конца 1980-х Познер вел передачу на английском языке для США и часто был гостем программы Nightline на американском канале, где представлял «в лучшем свете» все решения, которые принимало советское правительство. По мнению Михалкова, человек, которому доверяли бы выступать перед американцами, «оправдывая поступки этой страны», должен был пройти серьезный «кастинг». «Поэтому про вранье, я считаю, что вам лучше бы, как бы помягче сказать, промолчать»” [15].

Познер отвечает ему через газету: “Для Вашего сведения: КГБ вербовал меня лет 7 или 8, я упорно отказывался от любой работы с ним. Наконец, КГБ отстал от меня, но мне было сказано: имей в виду, ты никогда никуда не поедешь! Я был невыездным 27 лет, потом “запрет” сняли на два года, потом опять закрыли выезд. Только при Горбачеве я, как и все граждане страны (кроме людей, имеющих доступ к секретной информации), получил возможность свободно ездить, куда хочу” [16].

Но, как оказалось, у них это старый спор: “Между прочим, конфликт Никиты Михалкова с Владимиром Познером имеет давнюю историю. Он связан с неприятием Самуила Маршака, литературным секретарем которого работал Познер, отца Никиты Михалкова Сергея Михалкова. Самуил Яковлевич Маршак считал, что Сергей Михалков выдавал его стихи за свои (разумеется, адаптировав под себя). Владимир Познер рассказывал об этом в интервью. Сегодня выяснить истину: прав ли был в своих подозрениях Самуил Маршак вряд ли возможно – обоих писателей нет в живых” (там же).

Н. Михалков же в своих обвинениях ссылается на текст Новиковского, и ему сразу становится легче: “В пыльных и душных мидовских архивах бывшего КГБ СССР, некоторые из вас знают где это расположено, на нашего замечательного телевизионного всем известного шоу-мена Владимира Познера существует огромнейшее досье под пресловутым грифом. Ходят слухи, будто бы лично Путин при личной встрече с Познером обмолвился на этот счёт словечком, поставив агента американских спецслужб в неловкое затруднительное положение, что, мол, смотрите, вас не сажают и не допрашивают, вам даже позволили работать на центральном телевидении и общаться со мной, и всё это благодаря свободе и демократии в стране. Познер об этом разговоре с Путиным отмалчивается перед своими коллегами. Но при общении, что называется без камер с каким-нибудь прокремлёвским высшим чиновником, наш прекрасный Познер менялся в лице, превращаясь в белугу, как будто бы ему ненавязчиво напоминали о досье, хранящимся на него, дабы знал он своё место и предназначение в этом сложном, неоднозначном, но пока ещё демократическом обществе” [17]. Хотя это тоже журналистский текст без каких-либо доказательств.

Источник: pozneronline.ru

Познера забросали яйцами в Тбилиси за его старую фразу об Абхазии [18]. Но постфактум за него вступился М.Шевченко, завершив свою статью такими словами: “Поводом для протестов участники акции выбрали давние высказывания телеведущего, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии». Официальная же Грузия отказывается признавать независимость Абхазии, считая ее, как и Южную Осетию, оккупированными территориями. «У грузинского народа есть две травмы. Первая – это этнические чистки, изгнание грузин из Абхазии в 1992 году, почти 400 тысяч грузин потеряли свою родину, – напомнил Шевченко. – Вторая – 2008 год, когда грузин выгнали из Осетии, где они жили до войны. Они до сих пор не могут понять, почему от православной России вдруг на них обрушилась такая беда»” [19].

Обвинения против одного ведут к обратным обвинениям, что напоминает войну пауков в банке. К сожалению, сложность в том, что это отражение того времени, когда КГБ было структурой в структуре [20 -21]. Они создавали свой мир под свои интересы.

Познер так рассказал о своем отце: “Я знаю совершенно точно, что у моего отца были тесные отношения с Комитетом государственной безопасности. Нашу семью курировал – это я потом узнал – один крупный КГБшный генерал. Гораздо позже я узнал, что папа мой, несомненно, работал на советскую разведку. Конечно, по убеждению. Он не был кадровым, он никаких денег за это не получал. Но во время войны в Америке создали специальную организацию, целью которой было расшифровать советский код. Называлось это “Венона”. Это была абсолютно секретная вещь. Так вот там был мой отец. У него была кличка Платон. Он работал на нашу разведку, насколько мог. Он занимал очень высокий пост в американской кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Он имел очень много высокопоставленных знакомых. Так что у него много информации. Я думаю, то, что мы уехали из Америки, в какой-то степени его спасло. Потому что, думаю, его арестовали бы довольно скоро. Так что – да, у него были связи с КГБ” [22].

Его самого также обвинил в работе на КГБ агент ФБР Хелсон: “Хелсон попытался разъяснить название одного из писем Бутиной, на котором было написано «Второй Познер». В сноске спецагент заявил, что речь в переписке идет о российском журналисте. «Я считаю, что это утверждение относится к Владимиру Познеру — пропагандисту, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ и часто появлялся на западных телеканалах, чтобы объяснять взгляды Советского Союза во времена холодной войны», — написал Хелсон. Познер ответил на обвинения сотрудника ФБР. Он сказал, что действительно появлялся на экранах и работал во внешнеполитической пропаганде — в Гостелерадио СССР на иновещании. Однако журналист никогда не сотрудничал с Комитетом государственной безопасности СССР. «Я был невыездным почти 30 лет. Если б я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру»” [23].

Фраза “второй Познер” отсылает к отцу Владимиру Александровичу [24]. Он стоит в списке советских шпионов, отсюда и фраза “второй Познер”, поскольку первым был его отец [25]. Здесь отец представлен так: Vladimir Aleksandrovich Pozner, head Russian Division photographic section United States War Department. Брат – Павел Познер, являвшийся до своей смерти доктором исторических наук, специалистом по средневековому Вьетнаму, а потом и ресторатором, об отце рассказывал так: “Отец интересовался политикой, но не был членом партии, хотя по своему духу был советским человеком. Был ли он связан с советскими спецслужбами? Не знаю, но можно предполагать, что, как любому руководителю, ему вменялись в обязанности контакты с «кураторами». А ими были люди в погонах. Например, куратором кинофестиваля являлся генерал Козьмин. Какие у них были отношения, я и не знаю” [26]. Правда, это уже о советских временах, когда отец занимался кинофестивалем.

В англоязычном интервью “второго Познера” прозвучала информация, что военкомат получил его досье от КГБ [27]. И дальше звучат его слова о месте, где он работал: “Только тогда я понял, что этот отдел на самом деле был отделом КГБ. Он был частью АПН, и я ничего не знал об этом”. В это трудно поверить, тем более что сегодня это уже не имеет никакого значения.