16 лютого 2021 року в інформаційній агенції «Укрінформ» було презентовано результати за культурно-мистецьким проектом «МИ В ЕФІРІ плюс».

«МИ В ЕФІРІ плюс» – це унікальний проект, який органічно поєднав сферу культури із соціальною та освітньою сферами. «Завдяки спільній співпраці партнерських організацій і використанню партисипативних методів роботи 106 дітей-переселенців зі Сходу України та АР Крим, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей віком від 6 до 17 років із 15 населених пунктів України стали телеведучими 7 нових випусків циклу дитячих пізнавальних культурно-мистецьких телепрограм із перекладом українською жестовою мовою, що поширюватимуться засобами медійного простору», – розповіла керівник проекту, голова ГО «Веселка ТВ» Діна Ібрагімова.

«Мені пощастило, що я потрапила до цього проекту. Я отримала задоволення, нові можливості та великий досвід. Я зрозуміла, що в кожного з нас є своя мрія, і до неї треба прагнути, незважаючи на будь-які перепони, адже ми з вами можемо все», – поділилася своїми враженнями учасниця проекту, учениця Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради, яка здійснила переклад жестовою мовою всіх телепрограм за проектом та стала першою в Україні дитиною-сурдоперекладачем аудіовізуального контенту для дітей – Дарина Бойчук.

Проект реалізується громадською організацією «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ» спільно з громадською організацією «КримSOS» та благодійною організацією «Благодійний фонд «З теплом у серці» за підтримки Українського культурного фонду в рамках Програми «Культура плюс». «МИ В ЕФІРІ плюс» – це усміхнені та щасливі діти. Телепрограми за проектом абсолютно справедливо можуть бути вмонтовані в освітній процес Нової української школи як додатковий навчальний компонент. Через ці телепередачі легко достукатися до дітей, адже в них головні учасники – це теж діти», – зазначила начальниця проектного відділу Українського культурного фонду Тетяна Лишневець.

Проект одночасно спрямований на посилення інтеграції культури в щоденні громадські практики, розвиток інклюзії, розширення розуміння ролі культури в житті суспільства та розвиток міжгалузевої співпраці. «Цей проект та активності за ним реалізовані на основі дуже важливих цінностей: відчуття причетності для абсолютно різних людей, відчуття взаємоповаги, тяга до розвитку та відчуття свободи, у тому числі свободи реалізувати себе та проявити свій потенціал», – зауважив голова правління ГО «КримSOS» Денис Савченко.

«Це Всеукраїнський проект, який об’єднав і залучив дітей різних статусів, вікових категорій, національностей. Водночас у телепрограмах вдалося поєднати цікаву та корисну інформацію про українські традиції, звичаї, побут, і представити їх в такому форматі, який буде цікавий для сучасних діток і молоді», – зазначила співзасновниця БО «Благодійний фонд «З теплом у серці» Ірина Крезуб. «Цей проект зробив нас усіх сильнішими, надав нові можливості для всіх дітей, він є і залишається затребуваним», – наголосила директор ГО «Перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю «Міст» Наталія Московець.

До реалізації проекту активно долучилися представники органів влади, що опікуються питаннями людей з інвалідністю в Україні. «Цей проект несе дуже потужну, позитивну інформаційну хвилю в суспільство. Завдяки цьому проекту ми можемо спробувати подолати стереотипне ставлення до людей з інвалідністю. Можливо, що саме завдяки дітям, які беруть у ньому участь, – таким безпосереднім, настільки талановитим і відвертим, – цей проект достукається до кожного серця, до кожної людини», – зазначила Урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова.

Географія реалізації проекту вийшла доволі широкою та різноманітною. У проекті взяли участь діти з Києва, Вінниці, Полтави, Ужгорода, Броварів, Бучі, Ірпеня Київської області, Гришківців Бердичівського району Житомирської області, Умані Черкаської області, Сєвєродонецька, Рубіжного, Старобільська, Станиці Луганської, Вільхового та Плотини Станично-Луганського району Луганської області.

«Цей проект став чудовим прикладом ефективної співпраці щодо соціокультурної адаптації дітей вразливих категорій. А для дітей та їх батьків цей проект став справжнім святом. Під час проведення класних виховних годин, заходів національно-патріотичного виховання 55 тисяч школярів нашого регіону зможуть побачити ці телепрограми на власні очі. Для 6 тисяч освітян і педагогів області, зокрема тих, що опікуються проблематикою інклюзивного навчання, а також для фахівців реабілітаційних центрів матеріали за цим проектом зможуть бути використані в їх професійній діяльності», – відзначила заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації із соціальних та гуманітарних питань Катерина Безгинська.

У рамках проекту була налагоджена співпраця щодо соціальної реінтеграції та інклюзії виключених груп дітей з 15 організаціями, установами та закладами з різних регіонів нашої країни. «Ми справді різні, але завдяки цьому проекту ми відчули, що ситуація успіху має бути в кожного з нас, особливо, якщо це стосується дітей. Вони змогли повірити в себе, та довести, що здатні на високі результати», – зауважила директор Ужгородської гімназії №14 Ужгородської міської ради Закарпатської області Оксана Легеза.

«Саме такі соціальні проекти, як «Ми в ефірі плюс», готують соціум до прийняття особливих дітей. До них треба прикласти дуже багато праці, любові, щоденної уваги. Ми впевнені, що наші діти можуть багато чого», – наголосила т.в.о. директора Бердичівської спеціальної школи Житомирської обласної ради Жанна Громніцька.

Цей проект є логічним, актуальним, затребуваним продовженням проекту «МИ В ЕФІРІ», що було успішно реалізовано влітку 2020 року за підтримки УКФ. У загальному підсумку цикл дитячих пізнавальних культурно-мистецьких телепрограм народознавчого напряму тепер складається з 10 випусків, хронометражем 14-16 хвилин кожен. В них подано цікаві факти про бойовий гопак, народження кобзи та бандури, магію барвистого намиста, символізм української хати, особливості складання хустини, мандри вареника, таємниці плетіння вінка.

«Проект подарував дітям упевненість, радість, щастя. Я вважаю, що цей проект є не просто важливим, а життєдайним, що визначає шлях нашої нації, нашої спільноти, та задає культурні орієнтири в суспільстві», – поділилася своєю думкою Заслужена артистка Україна Олеся Жураківська.

«Цей проект потрібен не тільки дітям з особливими потребами, а й батькам. Це потужний допоміжний засіб у розвитку дитини. Нашому суспільству треба показувати, що такі діти – такі ж самі повноцінні учасники суспільного життя, як і всі інші», – відзначила мати учасниці проекту Світлана Сапсай.

До реалізації проекту активно долучилися поважні організації та установи, які стали медійними партнерами проекту, серед яких: Національна спілка журналістів України, Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти, Міжнародний дитячий медіафестиваль «ДИТЯТКО», ГО «Перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю «Міст», ГО «Дитячі обійми», ЛОМГО «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу – СХІД».

«Це проект, у якому процес не менш важливий, ніж результат. Саме процес створення культурного продукту за проектом дозволив створити мережу – дитячу, дорослу, партнерських організацій – завдяки якій можна й надалі розвивати цей напрям і досягати нових результатів», – наголосила перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ.

Усі телепрограми за проектом з’являться у вільному доступі в мережі Інтернет на офіційному YouTube-каналі VESELKA TV уже протягом цього тижня. До того ж найближчим часом цикл телепрограм транслюватиметься в ефірі національних і регіональних телеканалів, а також їх буде розміщено на діджитал-платформах (зокрема на вебплатформі «1+1 video»). «Проект триватиме до 5 березня 2021 року, але його результати залишаться назавжди», – підсумувала керівник проекту, голова ГО «Веселка ТВ» Діна Ібрагімова.

Контактна особа: 066-975-73-88, tv.veselka@gmail.com (Станіслав Гнутов, координатор культурно-мистецького проекту «МИ В ЕФІРІ плюс», член НСЖУ).

Посилання на онлайн-трансляцію пресконференції за проектом «МИ В ЕФІРІ плюс»:

Посилання на плейлист циклу створених телепрограм і відеофільм за проектом «МИ В ЕФІРІ плюс»: https://youtu.be/Dr4O6wi4CWk?list=PL9vgYkDWSPsGyK5n-OLbzwfooRZbHOf3p

Фото: інформаційна агенція «Укрінформ»

Георгий ПОЧЕПЦОВ, rerzonans.kz

Известный пропагандист сталинского времени Л. Мехлис, например, “прикрепил к коляске своего сына Леонида портрет Ленина, а затем в «большевистском дневнике» описывал воспитание «нового человека» («Ребенок часто на него смотрит»)” [1].

При этом Сталин, развернув в стране мощнейшие пропагандистские механизмы, в то же время тщательно отслеживал пропаганду себя, останавливая множество инициатив. Например, отменил выход книжки о собственном детстве:

"ПИСЬМО И. В. СТАЛИНА В ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ от 16 февраля 1938 года по поводу подготовлявшейся Детиздатом книги “Рассказы о детстве Сталина” Я решительно против издания “Рассказов о детстве Сталина”. Книжка изобилует массой фактических поверхностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, “добросовестные” брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом. Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория “героев” и “толпы” есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ — говорят эсеры. Народ делает героев — отвечают эсерам большевики! Всякая такая книжка будет вредить нашему общему большевистскому делу. Советую сжечь книжку" [2].

Известно, что Сталин остановил пьесу Булгакова “Батум” о своих молодых годах. То есть определенное понимание вредности такой гигантской пропаганды у него было. Сталин посчитал пьесу хорошей, но все равно отменил постановку. Т. Шумилина увидела такие причины этого решения в следующем, но так ли это мы никогда не узнаем: “Много копий было сломано с тех пор в спорах и догадках, почему Сталин не разрешил постановку пьесы, хотя и одобрил ее. Мне кажется, ответ лежит на поверхности. Был октябрь 1939 года. Вторая Мировая война уже началась. Немцы взяли Варшаву. Можно предположить, что напоминание о классовых битвах, смертельно раскалывавших российское общество, и его, вождя, роли в этих сражениях, Сталин посчитал вредным для данного политического момента. Яркое, талантливое изображение классовой борьбы могло сработать на дезинтеграцию общества. В те дни на воспитание патриотизма и объединение еще не остывшего от классовых сражений народа работали все доступные средства, искусство, особенно кино, стояло в первых рядах. На укрепление национального единства – кинофильм «Свинарка и пастух» режиссера Ивана Пырьева (1941 год). На пробуждение мужества, стремления защитить Родину вплоть до самопожертвования, гордости за страну и народ, – «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна (1938) и «Суворов» Всеволода Пудовкина (1940). Все: поэты, художники, композиторы, публицисты – вносили свой вклад” [3].

Вот еще одна интерпретация: “в соблазн сталинизма (в смысле упования на вождя как на некую высшую надежду и справедливость, искомую защиту от насилия и произвола со стороны его же сатрапов) на какое-то время впадали многие известные люди 30–40-х годов, в том числе и писатели, и ученые, несмотря на то что их собственная жизненная судьба, искалеченная сталинским режимом, должна была, казалось бы, настроить их совсем иначе. Этот нравственно-психологический феномен тех лет еще по-настоящему не изучен и не объяснен. Влияние его ощущается и в сегодняшней нашей действительности, дающей немало примеров живучести корней сталинизма в сознании и поведении людей” [4].

И еще: “Дело в том, что в 30-е годы, начиная со знаменитого телефонного звонка, Сталин жил в творческом сознании Булгакова постоянно, он обращался к нему не только мысленно, но и реально. Нет прямых доказательств того, что невзгоды, которые выпали в то время на долю писателя, он связывал прежде всего с именем вождя. Напротив, он пытался преодолеть их с помощью Сталина, сохраняя определенные надежды на понимание и соучастие со стороны последнего. Недаром в своих неоднократных письменных обращениях к генсеку Булгаков просил его быть своим «первым читателем», просил его о личной встрече, о заступничестве. Вспомним трактовку «Батума» современными авторами как сугубо критического произведения и задумаемся на минуту: мог ли Булгаков одной рукой писать письма-прошения, обращенные к Сталину, а другой рукой — антисталинскую пьесу? Он мог заблуждаться насчет Сталина, но двоедушие ему не было свойственно”.

Пропаганда вчера жила в одних условиях, пропаганда сегодня в совершенно других. Даже само слово “пропаганда” спрятали в историю лишь тоталитарных государств, заменив его сегодня информационными и психологическими операциями, операциями влияния и под. красивыми новыми обозначениями той же работы по изменению картины мира в головах населения. Причем в наше время еще более серьезно влияют на мозги бизнес интересы, а не политика. В свое время интересы бизнеса породили рекламу и паблик рилейшнз, которые выполняют такую же важную задачу, как и производство товаров. Без столь же интенсивного потребления невозможно интенсивное производство. Но построенное общество назвали обществом потребления, но не обществом производства.

Таким же влиянием обладают и новые технологии, которые решительно строятся и перестраивают мир: “Любовь 20-30-летних к социальным сетям породила огромную индустрию влияния и дала жизнь новым отраслям и площадкам онлайн-торговли. Важнейшую роль здесь сыграл Instagram: согласно исследованиям, миллениалы не только покупают одежду и продукты, которые хорошо выглядят на фотографиях, но и путешествуют, опираясь в основном на фактор, называемый instagrammability(«инстаграмность»). По данным британского издания Independent, почти половина молодых путешественников выбирает поездки в те места, которые хорошо смотрятся на снимках в соцсети: чтоб не только самим насладиться пейзажами, но и заслужить всеобщее одобрение и получить новых подписчиков. Это подтверждают и другие отчеты. После «высокой инстаграмности» среди важных пунктов миллениалы отметили стоимость и наличие алкоголя, возможности для личного развития и местную кухню. Осмотр достопримечательностей остался на последнем месте — за него проголосовали 3,9 процента опрошенных. Таким образом «инстаграмность» затронула большую и значимую сферу, и владельцы отелей бросились делать свои апартаменты фотогеничными, а рестораторы принялись за экстравагантные подачи традиционных блюд” [5].

И еще: “Предполагалось, что подрастающее поколение не захочет тратиться на то, что всегда доставалось даром, однако внезапно аналитики сайтов обнаружили необычную тенденцию: огромное число молодежи финансово поддерживает эротические платформы. «Миллениалы вполне могут стать спасителями порноиндустрии», — заключает сейчас Хоукинс. Более половины платных подписчиков его сайта — 20-30-летние. У его коллеги из PornHub более интересные наблюдения: почти 70 процентов премиум-подписок платформы принадлежат миллениалам, однако половина «бесплатных» потребителей — юзеры этой же возрастной категории. Постоянный и подробный сбор личных данных пользователей на сайтах для взрослых позволяет оценить аудиторию довольно точно” (там же).

Все характеристики пропаганды, которые стали определяющими сегодня, присутствовали и вчера только не были тогда такими важными. Из вторичных требований они стали первичными. Зачем, к примеру, бороться за внимание аудитории в сталинское время, когда аудитория и так обязана была внимать пропагандистским потокам. Кстати, сегодняшний поток новостей из самого независимого источника все равно является таким, который отражает определенную картину мира, что происходит как за счет отбора событий для освещения, так и из-за той точки зрения, которая берется за основу при описании события. Человек попадает в ловушку якобы объективности, хотя она системно отвергает любые другие точки зрения.

Все любят достигать своих целей наиболее оптимальными путями. Секретарь политбюро Б. Бажанов, например, написал в своих мемуарах такое: “Интересная деталь. Я хотел узнать, какими книгами чаще всего пользовался Ленин. Как мне сказала Гляссер [М. Гляссер – личный секретарь Ленина – Г.П.], среди этих книг была “Психология толпы” Густава Лебона. Остается гадать, пользовался ли ею Ленин как незаменимым практическим ключом к воздействию на массы или извлек из замечательного труда Лебона понимание того, что, вопреки наивным теориям Руссо, то сложное вековое переплетение элементов жизни декретами фантазеров и догматиков изменить совсем не так легко (отчего после всех блестящих, революций и возвращается всегда ветер “на круги своя”) [6].

Одно из главных свойств пропаганды является индустриальный характер как ее создания, так и распространения. Творчество здесь не может быть случайным, а должно соответствовать определенному идеологическому канону. Для писателей в СССР придумали канон в виде социалистического реализма, прикрывшись фигурой уровня М. Горького. Союз писателей должен был стать таким же заводом или фабрикой только по производству романов. А на следующем этапе точно так массово и одновременно вступали в действие читатели. Советский Союз моделировался как гигантская фабрика, где все вместе должны идти на работу, а потом в библиотеки и театры.

Е. Добренко в предисловии к своей книге “Формовка советского писателя” вносит такое уточнение: “Соцреализм – это не “управляемое искусство”, как утверждала традиционная советология, но самоуправляемое, не контроль, но самоконтроль: для советского писателя не может быть “проблемы цензуры”, ибо в той мере, в какой цензурирование превращается из составной части “творческого акта” советского писателя во внешнюю для него проблему (или, того более, в преграду), он перестает быть советским писателем в прямом смысле слова” [7]. И еще уточнение: “Превращение автора в собственного цензора – вот истинная история советской литературы“.

Создание канона соцреализма приписывают Сталину. Хотя на самом деле за несколько месяцев до сталинских слов их произнес И. Гронский [8]. Сегодня мало кто помнит его, а тогда “руководители партии по вечерам часто собирались на квартире Гронского. В ту пору партийное руководство еще заигрывало с интеллигенцией. Однажды, вспоминал Гронский, он был свидетелем такой сцены. Сталин был в хорошем настроении и часто поднимал бокал. К нему подошел Бухарин и сказал: “Коба, тебе больше нельзя”. И тут Гронский заметил, как сверкнул глаз вождя: “Николай, запомни: мне все можно…” И.М. Гронский был председателем оргкомитета по подготовке Первого съезда советских писателей. Открывал съезд Максим Горький, а с докладом на нем выступал Гронский. Он же вместе со Сталиным впервые ввел в оборот термин “социалистический реализм”. Отношения с Горьким у Гронского были сложными. Когда Сталин решил присвоить имя писателя Нижнему Новгороду, Тверской улице в Москве и Московскому художественному театру, Гронский попытался “чуточку остановить вождя”, заметив, что МХАТ “больше театр Чехова”. “Не имеет значения, резко оборвал его Сталин и тут же шепнул: Он честолюбивый человек. Надо привязать его канатами к партии”. Гронский был человеком не робкого десятка. Когда арестовали Тухачевского, он позвонил Сталину. “Не лезь не в свое дело”, отрезал вождь. То же повторилось, когда чекисты взяли Блюхера. Сталин не захотел говорить с Гронским и повесил трубку…А в 1937 году взяли самого Ивана Михайловича. По необоснованному навету он провел в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа более шестнадцати лет” ([9], см. также [10 – 12]).

Соцреализм можно трактовать как попытку создания новой пропаганды, поскольку он должен был выполнять несвойственные литературе как искусству функции. Советская литература не была просто литературой, она была объединением двух стихий, облегченных в вербальную форму, – развлечение и пропаганды. Перед ней все время ставились отнюдь не литературные задачи. Если школа или вуз давали пропаганду в официальной обстановке, то литература имела возможность войти в каждый дом, работать в неофициальной обстановке, куда пропаганде не так легко проникнуть.

СССР все время ожидал войны: “Передел мира в 1930-е годы еще не был завершен, СССР готовился к возможной новой войне. Художественное слово могло быть использовано как инструмент влияния на настроения и убеждения населения. Так, литература о Гражданской войне должна была показать, кто боролся за народные интересы, это сказывалось на доверии читателей к новой власти и желании с ней сотрудничать, а произведения о военной угрозе и будущей войне мобилизовали на повышение темпов производства и готовили будущих добровольцев. Художественная литература, обладавшая высокой степенью воздействия на читателя, попадала в сферу государственных интересов и контроля” [13].

Кроме военных, к войне готовились заводы и фабрики, молодежь сдавала нормы ГТО, чтобы быть сильными и иметь возможность стать в ряды советской армии. Ученые разрабатывали новые виды вооружений. Это был единый социальный механизм.

Естественно для писателей тоже нашлось место, ведь они должны были доказывать правильность построенного мира. Для обучения писателей их действиям в будущей войне даже была проводились специальные игры в рамках их подготовки: “Занятия завершились проведением 19 и 27 мая двух ходов военно-писательской игры. Вечером после лекции участникам сообщали вводные данные (так, во время первого хода дали информацию о том, кто напал, кто поддерживает врага, огласили лозунги ЦК ВКП(б) по поводу войны, прочитали отрывок перехваченной радиопередачи противника и тексты его листовок). После знакомства с основной информацией участники получали задание за ночь написать произведение определенного жанра и размера на указанную тему” (там же).

И последнее: “Проведение военизаторских курсов, разработанных «в точном соответствии директиве отдела печати ПУР’а», было одним из способов формирования советской оборонной литературы. Влияние на писателей оказывалось целенаправленно и постепенно — от предварительной подготовки к добровольной и добросовестной работе через теоретическое обучение к выходу в творчество, контролируемое отзывами, с возможностью скорректировать недостатки. Писатель должен был понять, каких произведений от него ждут, сам себя направить, стать себе цензором, чтобы в отзывах руководства уже не было необходимости” (там же).

Перед нами полностью индустриальный способ создания писателя военного профиля. Жесткое время требовало жесткого инструментария. Здесь точно ставились задачи по производству конечного “продукта”. И этот тип литературы еще сильнее соответствует задачам пропаганды.

Сталин называл писателей “инженерами человеческих душ”, А Хрущев – “автоматчиками партии”. И это, помимо прочего, отражает разные исторические периоды. у Сталина – это время создания советского человека, у Хрущева – время защиты этого человека от “тлетворного влияния Запада”. Но в любом случае литература использовалась как мягкая форма пропаганды, создаваемой на развлекательной платформе.

Литературный поток, как мы отметили выше, был перестроен с индивидуального в коллективный. Это делалось как за счет цензуры так и за счет редактуры и системы госзаказов. Текст не мог быть просто литературой, он должен был выполнять определенную задачу.

Вот еще один такой литературы, направленной на поддержание официальной онтологии мира. Это Н. Шпанов, который первый в русской литературе создал образ сыщика (см. о нем [14]). То есть попал в самую точку развлекательного модуса.

Однако за свою военную фантастику, кстати, изданную Воениздат, Шпанов получил сполна после нападения Германии не из литературного, а из реального мира: “В 1939 году вышла фантастическая повесть Николая Шпанова «Первый удар». В ней описывалось вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз. У Шпанова советские войска давали решительный отпор противнику и сразу же переносили боевые действия на вражескую территорию. Впоследствии Шпанова стали называть чуть ли не главным виновником поражений Красной Армии в первые месяцы настоящей войны: дескать, его книга породила шапкозакидательские настроения” [15].

Но тут сыграло роль то, что по книге был сделан фильм, что резко усилило его воздействие: “«Большевики – не пацифисты. Мы – активные оборонцы. Наша оборона – наступление», – заявляет в повести майор Гроза. Шпанов не только писал о том, что война неизбежна, но и называл открыто врага – Германию. Надо сказать, что первоначально писатель старался использовать условные названия, хотя и достаточно прозрачные – Франкофония, Альбиония и т. д. В 1938 году на экраны вышел поставленный по его сценарию художественный фильм «Глубокий рейд», в котором рассказывалось о предпринятом в ответ на нападение рейде трех советских эскадрилий в тыл противника. Советские летчики уничтожали столицу врага и стратегические военно-промышленные центры. «Кто силен в воздухе, тот в наше время вообще силен», – эти слова Клима Ворошилова были поставлены в качестве эпиграфа к фильму” (там же).

Это как сегодняшняя борьба онлайна и оффлайна. Фильм как новая технология вошел в мозги намного легче и закрепился там. Собственно говоря, такой “шапкозакидательской” была и вся политика и идеология того времени.

Предисловие к книге написал Герой Советского Союза М. Водопьянов. Здесь говорилось: “Совершенно понятно, что буржуазные авторы, как представители интересов капиталистического мира, вовсе не ставят перед собой задачу дать более или менее правдоподобную картину будущей войны, а стараются прежде всего доказать то, что нужно их хозяевам – капиталистам, – подчеркивал Водопьянов. – В этой книге, впервые в военно-фантастическом романе, мы видим то, что известно нам, но на что так старательно закрывают глаза иностранные романисты: мы видим, что рабочие и крестьяне в зарубежных странах – на нашей стороне” (там же).

А “бить врага на его территории” было сказано К. Ворошиловым в 1936 г. на митинге в Киеве. Дословно из словаря крылатых слов: «Если враг нападет на Советскую Украину, на Советскую Белоруссию или на другую часть Союза, мы не только не пустим врага в пределы нашей Родины, но будем бить его на той территории, откуда он пришел». А также: «…Если противник появится, бить его обязательно на его территории» [16]. Стоит он и в списке советских пропагандистских лозунгов во второй мировой войне [17].

И еще интересная информация: “Совершенно неожиданно для самого писателя повесть имела оглушительный успех, в короткий срок вышло 5 книжных изданий огромными тиражами. Повесть Шпанова, как заметил К. Симонов, «твердой рукой поддержана сверху». Роман был рекомендован к изучению всем трудящимся, красноармейцам. Извещение о его выходе со специальной аннотацией было дано в журнале политического Управления РККА «Политучеба красноармейца», а первое издание книги вышло в серии «Библиотека командира». Как показали исследования архивных материалов, этой «рукой» оказался И. Сталин, который лично ее читал и оставил карандашные заметки. Интересно также, что после подписания 23 августа 1939 года советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа) повесть на некоторое время была изъята из продажи. Впрочем, запрет был аннулирован после нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года” [18].

Книгу запустили как идеальный пропагандистский материал, что отражают как дополнительные тиражи, так и организованное обсуждение: “Всего выйдет пять изданий «Первого удара» (одно из них, наиболее престижное, выйдет с предисловием Героя Советского Союза полковника М. Водопьянова). Без учета январской книжки «Знамени» повесть Шпанова напечатают «Гослитиздат» (Роман-газета) — 275000 экз., «Детиздат» — 25000 экз., «Советский писатель» — 10000 экз. Двумя изданиями отметится «Воениздат» (тиражи не указывались). В течение нескольких месяцев 1939 г. повесть «Первый удар», если довериться данным К. Симонова, будет напечатана небывалым для того времени пятисоттысячным тиражом. Пока типографии снабжали торговую сеть и библиотеки книгой Шпанова, в прессе началась скоординированная хвалебная кампания. Одним майским днем газеты «Правда» и «Красная звезда» откликнулись рецензиями полкового комиссара М. Миронова и батальонного комиссара А. Амелина. Для редакции армейской газеты это была своеобразная «явка с повинной». Спустя месяц ей приходилось дезавуировать статью А. Кривинова. Батальонный комиссар Амелин, входивший в ближайшее служебное окружение заместителя наркома обороны Л. Мехлиса, писал, что Кривинов не сумел по достоинству оценить эту книгу и совершенно необоснованно дал о ней отрицательный отзыв. По словам Амелина, лишь некоторые командиры высказались против «Первого удара», но в целом повесть была признана замечательной: «Повесть „Первый удар“ — глубоко патриотическое и продуманное произведение, которое будет пользоваться у читателей большим и заслуженным успехом». Механически пересказывая сюжет повести, Амелин оптимистично добавил: «Действительность превзойдет фантазию этой повести». Не поскупился на добрые слова и полковой комиссар Миронов. «Повесть тов. Шпанова — фантастика, — отмечал М. Миронов, — но она очень реалистична, правдоподобна. В повести нет надуманности. Фантастика богата обобщениями современной действительности. Идет ли речь о людях, о технике или о политике — всюду чувствуешь, что они взяты из живых наблюдений нашего времени, основаны на серьезных знаниях и анализе предмета». В заслугу Шпанова ставилось отсутствие ходульных схем и шапкозакидательных баталий. Наиболее принципиальная и, можно сказать, директивная рецензия «Книга о будущей войне» за подписью В. Вишневского появилась в главном теоретическом журнале «Большевик»” [19].

Д. Быков, написавший эти слова о Шпанове, высказывается еще так: “Агитационная литература бывает первоклассной, как у Маяковского, второсортной, как у Шпанова, или позорной, как у его нынешних наследников” (там же). Так что Шпанов не так и плох для своего времени.

Но есть и хвалебные слова: “Как ни странно, в иных своих сочинениях — преимущественно аполитичных, случались у него и такие, — Шпанов становится похож на Каверина времен «Двух капитанов»: есть у него эта совершенно ныне забытая романтика полярных перелетов, путешествий, отважных покорителей безлюдных пространств и т.д. Мы представляем тридцатые годы царством страха, и так оно и было, — но всякая насыщенная эпоха многокрасочна: наличествовала и эта краска — юные запойные читатели, конструкторы самодельных приемников, отмечавшие по карте маршруты челюскинского и папанинского дрейфа; героями этой эпохи были не только Ворошилов и Вышинский, но и Шмидт, и Кренкель, и Ляпидевский. Шпанов ведь не кремлевский соловей, не бард генштаба: он романтизирует то, что достойно романтизации. И оттого даже в насквозь идеологизированном, шапкозакидательском «Первом ударе» есть прелестные куски” (там же).

Быков также делает перенос от Шпанова к этапу современной пропаганды: “Шпанов верил в то, что писал. Это и есть чистое сливочное масло пропаганды: главной особенностью так называемого суверенного дискурса является не экспертная, а экспортная его природа. То есть ориентация на другого потребителя — заграничного ли, отечественного ли, живущего этажом ниже. Сами хозяева дискурса не верят ни одному своему слову и даже подмигивают тем, кто кажется им «своими»: ну вы же видите. А Шпанов — верил. Может быть, потому, что он был не такой умный, а может быть, потому, что слова хозяев дискурса не так расходились с делами, и дети главных идеологов ксенофобии не обучались за границей, и заграничных вкладов у них тоже не было. Есть только один рецепт качественной агитлитературы: ты должен хотеть жить в мире, который рисуешь в качестве положительного образца, и верить в собственные слова. Это, кстати, касается в первую очередь утопии Стругацких, которые сформировались под прямым влиянием раннесоветского утопизма. Позднесоветские времена были в основном отмечены уже антиутопиями о холодных противостояниях, осадах и подкупах; апофеозом этой белиберды стало кочетовское «Чего же ты хочешь?», роман во многих отношениях фантастический, в том числе фантастически смешной. Символично, что раннесоветская утопия была о страшной войне, а поздние апокалиптические сочинения — о мире; почувствуйте разницу самого качества жизни. Впрочем, это отчасти и возрастное: молодость сильна и бесстрашна — старость слабеет и всего боится, кругом враги, не вылезешь из норы своей коммунальной, чужие дети хамят, соседка нарочно рассыпает по кухне свои крашеные волосы…” (там же).

В. Токарев в своем обширном анализе предвоенной советской утопии напишет, что будущую войну видели как часть “поступательного движения” первых советских пятилеток [20]. В литературу была вмонтирована и “коминтерновская мифология”, что СССР поможет зарубежный пролетариат. Будущая война будет войной революционной, которая уничтожит капиталистическое окружение. Советский пропагандистский образ будущей войны полностью соответствовал формуле оптимизма. Творцы военных утопий заблуждались, веря риторике власти.

И еще несколько цитат из наблюдений Токарева, причем хорошо понятным при взгляде из сегодняшнего дня:

– “Антиципация подчеркивала “человеческий контраст” между советскими людьми и представителями капиталистического мира. Противник изображался убогим и недальновидным, физически немощным или трусоватым”;

– “Жанр военной утопии в Советском Союзе культивировался с благословения Сталина, чью фигуру и деятельность современники, так или иначе, ассоциировали с Будущим (“жестокий таран, пробивающий дверь будущего”, “символ, означающий хлеб и будущее” и т. п.). Траектория сталинского воображения была более заземленной, чем у иных советских лидеров, однако Сталин, не менее других, был озабочен Будущим. Чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед, а не назад, — поучал советское общество Сталин. Он скрупулезно калькулировал подчиненные ему ресурсы и просчитывал дистанцию, которая лежала между ним и целью. Идеология позволяла Сталину сконструировать грядущее, пятилетние планы — конкретизировать его контуры, искусство в духе антиципации — сделать будущее заманчивым. И, безусловно, роль и влияние Сталина на советскую антиципацию были решающими. Редактор “Правды” Л. Мехлис, знавший настроения “хозяина”, призывал литераторов, того же Киршона, ответить собственными произведениями на японские романы, в которых описывался разгром русских войск в будущей войне28. По сталинскому совету драматург В. Киршон пишет пьесу о будущей войне (“Большой день”). Не возразит Сталин против переориентации Киршоном пьесы с Японии на Германию, чью национальную характеристику, во избежание дипломатических осложнений, затушевали, обозначив врагов как фашистов. Видимо, не только благодаря меценатству наркома Г. Ягоды, с которым драматург был дружен, сколько при поддержке Сталина пьеса Киршона вопреки “традиции театральной медлительности” была оперативно поставлена в 68 ведущих театрах страны (по данным самого Киршона, пьеса шла в 100 городах)”;

– “За военными утопиями Сталин закрепил особые функции — педагогическую и мобилизационную. Как однажды выразился Сталин, танки ничего не будут стоить, если души у них будут гнилыми, поэтому производство душ важнее производства танков. Военные утопии должны были морально подготовить современников к будущим испытаниям, воспитать в них все необходимые для войны бойцовские качества. Одновременно жанр утопии напоминал современникам о близости войны и необходимости “держать порох сухим””;

– “Повесть Шпанова приобрела качества эталона и отразилась на творчестве других писателей. В 1939 г. попытался возобновить работу над романом “81 день. То, чего не будет…” прозаик И. Кремлев-Свен, многолетний сотрудник журнала “Крокодил”, автор запрещенной к тому времени коммунистической утопии “Город энтузиастов”. В 1935 г. им были сделаны наброски авантюрного романа о будущей войне Советского Союза против Германии и Поль-ши108. Действие романа разворачивалось как будто в двух измерениях — вымышленном мире и в реальности. Согласно сюжету, за пять лет до второй мировой войны в одну из московских редакций незнакомый седеющий человек — “Генерал” — принес рукопись на тему о грядущей войне, с которой, в редакции, кажется, так и не удостоились поинтересоваться (“за последнюю шестидневку это восьмой роман о предстоящей войне. Кажется, в Москве не осталось ни одного управдома, который не писал бы романа на эту тему”)”.

Повсюду проскальзывает индустриальная составляющая в создании литературы нужной направленности. Можно было производить танки, можно литературу, а можно и души…

Литература того времени напрямую соприкасалась с жизнью. Именно поэтому и была возможна сцепка развлекательности и пропаганды. Идеология, конечно, требовала своего, но литература тоже была сильным конкурентом, поскольку именно она обеспечивала развлекательность, а значит, и читателя для этой идеологии. Идеология в стенах университета одна, в школе – другая, дома – третья.

Есть идеология сакральная и потому дословная, реализуемая в виде собраний сочинений классиков. Это первая идеологическая система, с которой работали, например, идеологи ЦК. А есть вторая идеологическая система, которая могла интерпретировать (в статье), толковать (в лекции), воплощать (в литературе). Массовое сознание имело дело только с этой второй системой. Первая система не разрешает вариаций, можно только одну цитату побеждать другой. Вторая система, являясь реализацией первой в материальном воплощении, разрешает определенные вариации.

Первое лицо в стране сразу обрастало квази-сакральностью. Поддержанием ее на должном уровне и занималась пропаганда. Например, Л. Брежневу написали воспоминания [21 – 22]. Они были призваны усилить его статус руководителя страны как участника всех важных событий ее истории.

Выступления первых лиц всегда наполнялись цитатами для поддержания передачи сакральности из прошлого в настоящее. Правда, Л. Брежнев сам говорил своим спичрайтерам, чтобы в речи было поменьше цитат, говоря, что все же знают, что Леня Брежнев этого не читал. Зато пропагандистам приходилось читать самого Брежнева, хоть это были и тексты его спичрайтеров (см. о работе советских и постсоветских спичрайтеров [23 – 24]).

А. Бовин был наиболее известен из них. Он был “автором всех известных «сентенций» Брежнева: «Экономика должна быть экономной», «Мы встали на этот путь и с него не сойдём». Он так привык к своей роли, что позволял себе не те высказывания: “Независимая позиция Бовина привела к его мирному «изгнанию» в газету «Известия». «Коммерсант» приводит легенду, которая гласит, что на какой-то дружеской вечеринке его спросили, читал ли он последнюю речь Леонида Ильича. «Что значит „читал“? Я её писал», — ответил Александр Бовин и на следующий же день начал новую карьеру — политобозревателя газеты «Известий» [25].

Это индивидуальный и одновременно очень коллективный труд, поскольку визируют и читают его многие, хотя в памяти слушателей остаются только некоторые удачные места, созданные спичрайтерами.

Такое же коллективное творчество было и у советских писателей, на текст влияют рецензенты, цензура, редактура. В результате текст может измениться до неузнаваемости. Вернувшись к творчеству Шпанова, приведем мнение о нем сегодняшних исследователей. Вот по поводу романа “Поджигатели” [26]:

– “У конспирологии Шпанова есть еще одна особенность. В его нарративах практически отсутствует категория «внутреннего врага» в точном смысле слова. Тайный враг проявляет себя в его произведениях попытками проникновения на территорию СССР, причем его инфильтрации обычно пресекаются либо на пограничной, либо на чужой территории. Характерное для середины 1930-х годов отождествление шпиона с оппозиционером, оппозиционера с нарушителем общепринятой морали, а последнего — практически с кем угодно, включая ближайших родственников, не свойственна реальности, которую конструирует Шпанов. Советские люди для него прежде всего цельный коллектив. Если исключения из этого правила встречаются, они остаются именно исключениями”;

– “роман Шпанова «Поджигатели» именно так теперь и квалифицируют — первый отечественный политический роман, справедливо характеризуя его как прообраз романов Ю.С. Семенова”;

– над текстом была коллективная работа двух редакторов: “роль редакторов в формировании окончательного текста «Поджигателей» остается крайне существенной. Причем не только объем, не только стиль — целая новая идея американского заговора была внедрена в текст Шпанова его доброжелателями. Кроме идеологической сферы и стилистической, редакторы смело вторгались в сюжет: они воскрешали персонажей в угоду героико-оптимистической правде, не считаясь ни с первоначальной авторской волей Шпанова, ни с историческими фактами. Конечно, Шпанов написал основной массив текста, но принципы, по которым он формировал окончательный текст, изобретались отнюдь не только им или даже скорее не им”.

И выводы по этому типу работы: “Очевидно, что случай «Поджигателей» не был исключительным. Советские писатели вполне отдавали себе отчет в том, что пишут они отнюдь не в творческом одиночестве. История Шпанова, вместо которой могла быть и другая, лишь наглядно показывает, как конкретно реализовывалось авторство в «сталинской» литературе. Это не опосредованное деиндивидуализированное коллективное авторство, а непосредственное, подразумевающее конкретных исполнителей. Конечно, редакторы и цензоры были изобретены не советской властью, но степень их участия в писательском труде разнится от одной исторической ситуации к другой. Понятие «соцреалистического автора» включает в себя скрываемое от публики конкурентное индивидуальное соавторство. Если мы хотим разобраться, кем был автор советского текста, имеет смысл учитывать всех, кто стоял за именем, напечатанным возле заголовка. «Первичный соцреалистический автор» на самом деле поставлял лишь сырой материал, или, пользуясь термином В. Сорокина, «сало», из которого совершенно конкретные лица готовили окончательный «соцреалистический продукт». «Соцреалистического автора» можно перечислить по именам — в этом его принципиальное отличие от растворяющегося в дискурсе автора «фукольдианского» и «бартовского» (которого, впрочем, никто не отменял — это просто иного уровня абстракция). Типичный поставщик советского «сала» находился в постоянном конфликте с «поварами». «Самоцензура» на практике очень редко выполняла свою функцию по защите оригинального текста от внешнего вмешательства” (там же).

Советская цензура и редактура могла просто запрещать, а могли и должны были помогать сделать нужный тип текста. При этом иногда использовались очень сложные виды разрешений-запретов. Например, зав. отделом агитации ЦК А. Стецкий писал Сталину по поводу пьесы Эрдмана “Самоубийца” 5.09.1931: “пьеса «Самоубийца» Эрдмана сделана талантливо и остро. Но она — искусственна и двусмысленна. Любой режиссер может ее целиком повернуть против нас. Поэтому эту пьесу, ее постановку можно разрешить в каждом отдельном случае, в зависимости от того, какой театр и какой режиссер ее ставит” [27]. У Стецкого по жизни были и другие заботы, например, что включить в собрание сочинение Сталина [28].

Правда, тут следует добавить контекст ситуации. К Сталину обратился по этому поводу сам К. Станиславский, которому Сталин ответил витиевато так:

«ПИСЬМО И. В. СТАЛИНА К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ 9 ноября 1931 г. Многоуважаемый Константин Сергеевич! Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство». Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна. Мнение и мотивы Реперткома можете узнать из приложенного документа. Мне кажется, что отзыв Реперткома недалек от истины. Тем не менее, я не возражаю против того, чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мастерство. Не исключено, что театру удастся добиться цели. Культпроп ЦК нашей партии (т. Стецкий) поможет Вам в этом деле. Суперами будут товарищи, знающие художественное дело. Я в этом деле дилетант. Привет. И. Сталин» (цит. по [29]).

А. Стецкий, будучи зав.отделом партийной пропаганды и агитации, руководил пропагандистскими кампаниями в 1930-х гг.: организовывал разоблачения троцкистов, зиновьевцев, «вредителей», кулаков, «подкулачников» и прочих. После в 1938 и сам был расстрелян. Был “бухаринцем”, но в 1929 г. накануне осуждения на пленуме «группы Бухарина, Томского и Рыкова» выступил против Бухарина. И еще одно его пропагандистское решение. Он возглавлял кинокомиссию ЦК и “зарубил” александровских “Веселых ребят” за голливудский дух. Но Сталину комедия очень понравилась и фильм, и Г. Александров получили путевку в жизнь.

В.Огрызко пишет об А.Стецком, что мы вообще ничего о нем не знаем, подчеркивая такое: “Стоит отметить, что Стецкий подпускал к себе далеко не всех деятелей культуры. Как рассчитывал на него в своё время Виктор Шкловский! Летом 1932 года он, удручённый положением некоторых своих коллег, бросился за поддержкой в ЦК. «Мне очень хотелось бы увидеть Вас, – писал Шкловский Стецкому 3 июля, – чтобы поговорить о теории литературы, показать Вам книги, если они Вам неизвестны, рассказать о судьбе моих товарищей, рассказать, что их, как научных работников, уже скоро не будет. Вы не знаете Виктора Максимовича Жирмунского. Это был крепкий человек, а сейчас этот человек пьёт. Потому что просто жить не стоит» (РГАЛИ, ф. 562, оп. 1, д. 484, л. 2). Однако Шкловский зря обольщался. Стецкий вовсе не собирался помогать тем писателям и учёным, которых считали формалистами. Он свою задачу видел в другом – не допустить в литературе никакой крамолы, а если что-то где-то кто-то проморгал, то сразу найти и наказать виновников” [30].

И еще из истории, но которая могла быть другой: “Очередным испытанием для руководства ЦК и, в частности, для Стецкого стал семнадцатый съезд партии. Группа влиятельных партфункционеров – прежде всего Варейкис, Орджоникидзе, Куйбышев, Косиор и Эйхе – задумали потеснить Сталина и новым генсеком избрать Кирова. Но Киров от этой чести отказался, всё рассказав о планах своих коллег Сталину. Судя по всему, Киров успел предупредить о готовившихся акциях и Стецкого, с кем он сошёлся ещё в 1926 году в Ленинграде. Стецкий тоже сразу обо всём проинформировал Сталина. Но время изменить позицию недовольной группы было упущено. Не случайно в последний день на выборах нового состава ЦК Сталин, по данным Роя Медведева, получил 270 голосов против. Поэтому вождю пришлось пойти на подлог и скрыть от делегатов съезда реальные итоги голосования. Другое, что он сделал: в последний день смог провести в высшее руководство ряд своих сторонников. В частности, он предложил ввести Стецкого в состав Оргбюро ЦК” (там же).

Стецкий, который абсолютно никому неизвестен сегодня, формировал тот мир, в котором мы сейчас живем. Каждый малый шаг может иметь большие последствия в будущем.

В. Огрызко пишет: “Вскоре Стецкий получил ещё одну возможность отыграться на своём бывшем учителе Бухарине. В завершающую стадию вступила подготовка к первому съезду писателей. ЦК утвердил Бухарина одним из докладчиков о поэзии. Тот решил, что может позволить себе подготовить любой доклад. А Стецкий ему напомнил, что нет, надо исходить из партийных установок и обязательно представить текст доклада на утверждение в ЦК. Особо Стецкий оговорил, что Бухарину следовало осудить Маяковского за шараханья в последние годы жизни. Правда, Бухарин полностью следовать указаниям Стецкого не стал и, выступая на съезде, обрушился на Демьяна Бедного и целый ряд комсомольских поэтов. Чтобы дезавуировать крамольные оценки Бухарина, Стецкому пришлось срочно бросить на амбразуру проверенные кадры. Крамольное выступление Бухарина на писательском съезде вызвало приступ ярости у Сталина. Новый секретарь ЦК Жданов, с 15 мая 1934 года отвечавший за работу Оргкомитета Союза писателей, попытался часть вины свалить на Стецкого.

Заведующему Культпропом ЦК он тут же припомнил другую оплошность, связанную с фильмом Г.Александрова «Весёлые ребята». Стецкий расценил эту картину как балаган и не хотел выпускать на широкий экран. Но фильм увидел Сталин. А ему «Весёлые ребята» очень даже понравились. Однако Сталин наказывать Стецкого не стал. По одной из версий, он учёл другие заслуги Стецкого, который как руководитель Культпропа ЦК курировал не только вопросы литературы, но и печать, кино, музеи, где дела обстояли не так плохо. В частности, Кремль остался доволен тем, как Стецкий провёл реформирование ТАСС (чему очень сопротивлялся тогдашний руководитель агентства Я.Долецкий). В архиве сохранился один из докладов Сталину по этому вопросу. 19 января 1932 года Стецкий сообщил вождю: «Неверно, что перестройка работы ТАСС «в основном сводится к ликвидации его, как центрального информационного органа». Это – чепуха. ТАСС давно нуждался в перестройке. Центральные газеты специализированы. Созданы новые виды печати (как напр. районная печать). Задачи информации возросли и усложнились. А ТАСС пребывал в прежнем виде. И т. Долецкий упорно сопротивлялся каждому новому предложению. По-прежнему как и 10 лет назад вся внутренняя информация сосредотачивалась в одном отделе, который не был специализирован, отсюда шли все сводки и сведения и о транспорте и о промышленности, и о сельском хозяйстве и о прочем. Вся иностранная информация находилась, например, в особом отделе, но сводки для районной печати составлялись людьми, которые никакого отношения к этому делу не имели»” (там же).

Еще одно интересное наблюдение: “Возглавляя отдел пропаганды и агитации, Стецкий регулярно проводил установочные совещания с руководителями центральных изданий. На одном из таких совещаний он попросил журналистов воздержаться от неумеренных славословий в адрес вождя. «Товарищ Сталин, – отметил Стецкий, – очень недоволен культом, который поддерживается вокруг его личности. Каждая статья начинается и оканчивается цитатой из него. Однако товарищ Сталин не любит этого».Правда, уже через три недели он, как вспоминал Л.Треппер, заявил прямо обратное, что Политбюро «не одобряет подобную сдержанность Сталина»” (там же).

И последнее: “Арестовали Стецкого, по одним данным 24, по другим – 26 апреля 1938 года. Узнав об этом, драматург А.К. Гладков записал в дневник: «Со слов Х. подробности ареста Стецкого. Когда-то любимый ученик Бухарина, он предал своего шефа ещё в конце двадцатых годов и делал карьеру в то время, как его былые товарищи испытали ссылки, тюрьмы, расстрелы. Но и он лишился доверия. Или, м.б., его убрали как человека, знавшего что-то, что хочется забыть? Или те, кто моложе и лезут вверх, подставили ему ножку (что сейчас проще простого)?». После этого чекисты арестовали также жену Стецкого (её потом осудили на восемь лет) и мужа сестры Стецкого – Захара Чаусова, который до этого работал в Смоленском обкоме партии” (там же).

Это было временем когда на экране царило веселье, а в зале царил страх. И эти два чувства сопровождали советского человека всю его жизнь. Нам кажется, что мы что-то знаем о нашем прошлом. Но создается ощущение, что мы ничего не знаем. А может, это просто нам стало неинтересно сегодня. Мир имеет право на трансформации, но мы просто не всегда успеваем за ним.

Если вернуться в довоенное время, то следует признать, что это было не просто сложное время, а очень сложное, когда мягкими и жесткими методами пытались ввести новую модель мира, которая более соответствовала представлениям и задачам власти. И это была не просто модель мира в головах, а ожидаемая модель поведения в жизни.

Новая сегодняшняя пропаганда всегда будет вырастать из старой, поскольку, как считается, “стены”, в смысле институты любой новой власти, хранят память власти старой. Только сегодня происходит перераспределение инструментария: от жесткого к мягкому. Вчера приоритет отдавался первому, сегодня – второму. Но цели управления чужими мозгами сохраняются…

Литература

18 лютого о 14:00 на четвергових медіаосвітніх гостинах АУП беремо карти в руки разом із Зоєю Філончук та Станіславом Лемом.

Польський письменник фантаст Станіслав Лем свідчив, що існує два видання, які я читав все своє життя, — це «Газета Виборча», звідки дізнавався новини, і журнал «Scientific American», що постійно живив мою уяву та наукові знання. І направду його твори неможливо уявити без подорожей, а подорожі неможливі без карт. Адже карта – концентрований носій інформації, невірна інтерпретація картографічного твору, може стати не тільки джерелом дезінформації, а й маніпулювання свідомістю громадян.

На гостинах ми будемо говорити не лише про карти, а як зробити так, щоб учні оволоділи умінням (медіаграмотно) використовувати різні джерела географічної інформації – картографічні, статистичні, геоінформаційні ресурси – для пошуку, інтерпретації і демонстрації різноманітних географічних даних та формування в учнів на цій основі ключових компетенцій.

Презентує:

Філончук Зоя Володимирівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка навчально-методичної лабораторії географії та економіки Херсонської академії неперервної освіти, авторка посібника «Медіаграмотність на заняттях з географії».

Посібник схвалено Комісією з географії Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (Лист №22.1/12-Г-805 від 7 жовтня 2020 року).

Модератор – Оксана Волошенюк, менеджерка медіаосвітніх програм Академії української преси, наукова редакторка посібника.

Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?

– Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, — ответил Кот.

– Да мне почти все равно, — начала Алиса.

– Тогда все равно, куда идти, — сказал Кот.

Значимость целеполагания в действиях, а также последовательности в движении к цели изящно подчеркнул Льюис Кэрролл.

А всегда ли, тренеры имеют четкую систему координат в формировании необходимых навыков, развития значимых качеств, обусловленных темой проведения тренинга?

Увы, опыт тренеров Академии Украинской Прессы в проведении тренингов по медиаграмотности часто подсказывает, что не всегда тренерами осознается степень сформированности заданных компетенций у участников «на входе», а также ЧТО именно они должны сформировать/развить/откорректировать в процессе тренинга.

Медиа-эксперт и тренер АУП Татьяна Иванова считает, что, в дидактике обучения медаграмотности отсутствует профессиограмма, (модель) медиаграмотной личности. Поэтому и дублируются тренерами игры и упражнения..., дублируютстя не по названию и сценарию, а по целям формируемых навыков. Это, в свою очередь, приводит к неадекватности форм и методов, которые применяет тренер в тренинге. Причем, сами по себе, эти методы, - утверждает Татьяна Ивапнова, - не плохи. Не совсем они соответсвуют уровню медиаграмотного развития участников или не соответствуют специфике целевой аудитории, уровню информационно-технической оснащенности.

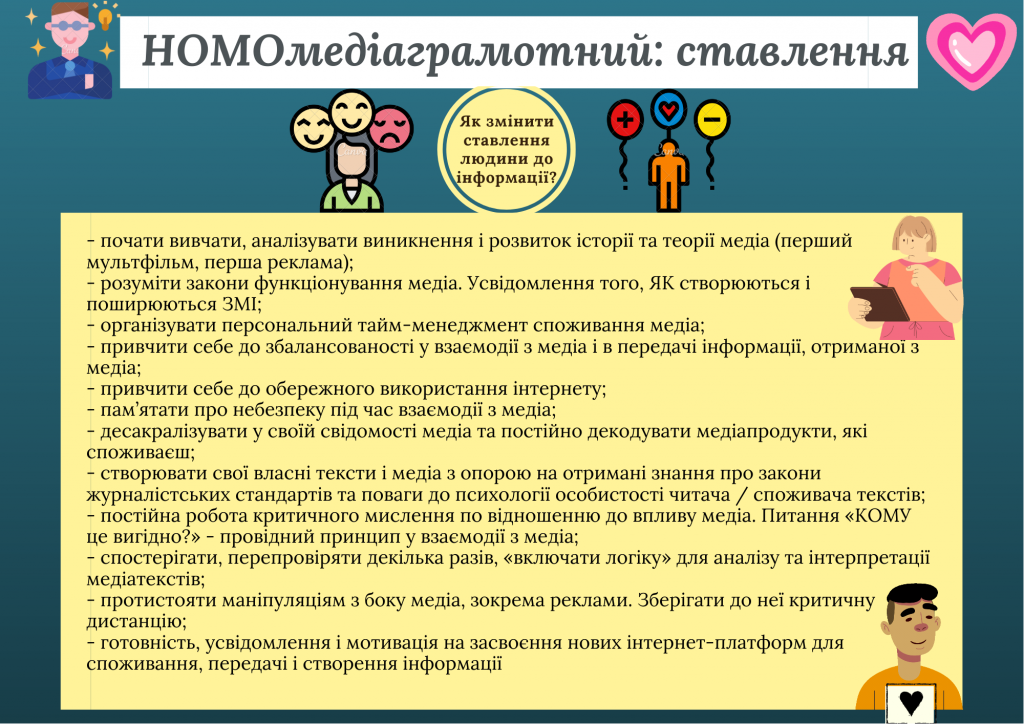

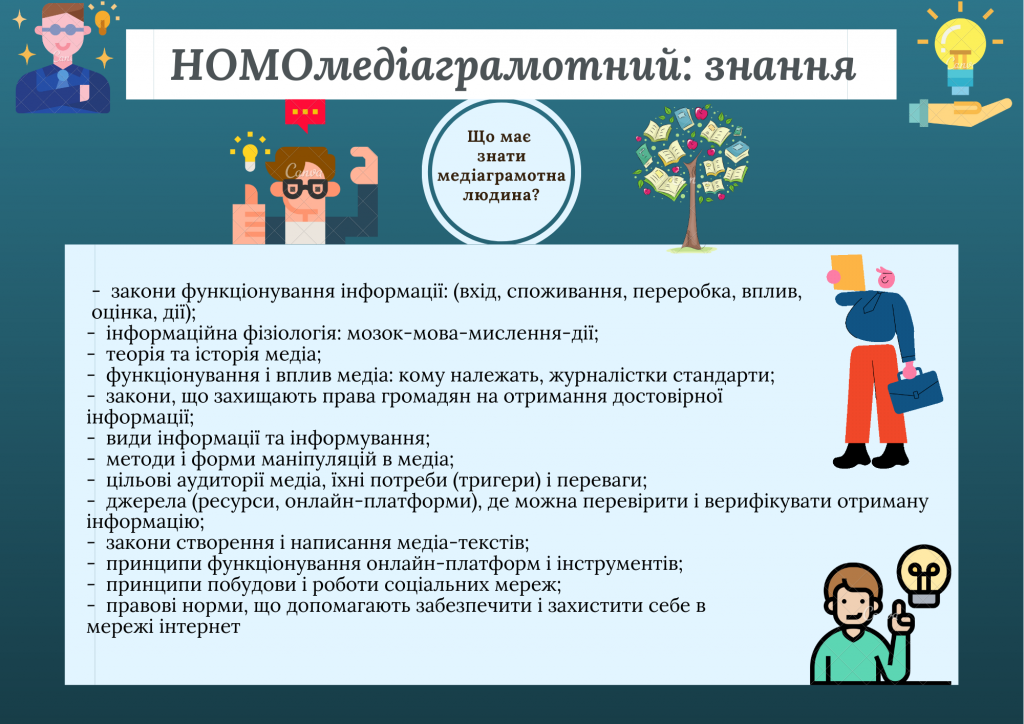

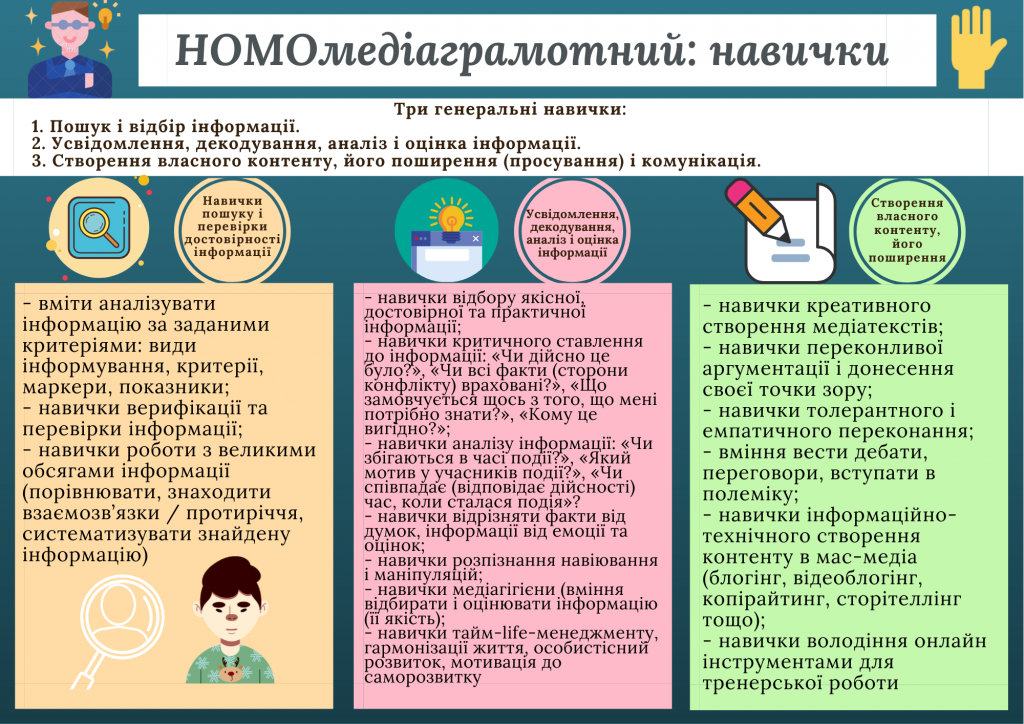

Одним словом, планирование любого тренинга начинается с четкого осознания того, какого участника тренер планирует получить «на выходе». Именно эту задачу попытались решить, медиатренеры АУП Татьяна Иванова и Светлана Избаш, разработав модель медиаграмотной личности, в которую они включили три блока: знания, которые должен получить участник в процессе тренинга по медиаграмотности, навыки, которые должны быть сформировать и то отношение к проблеме, которое изменилось у участника тренинга.

Разработанная модель (профессиограмма) медиаграмотной личности выполнена в онлайн-сервисе Canva. В таком виде тренера АУП Таьяна Иванова и Светлана Избаш представляют его в качестве конечного результата после организованного ими брейнсторминга для тренеров по медиаграмотности в новом проекте «Digital-trainer: антітела до інфодемії».

Повне відео виступу директорки «Інтерньюз» в Україні, керівниці Медійної програми в Україні (USAID) Джилліан МакКормак на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді»

Юлія Билина, np.pl.ua

Троє тренерів із України діляться досвідом навчання медіаграмотності з учасниками з Казахстану, Таджикістану та Узбекистану. Поки що такі можливості надають онлайн-сервіси. Але з літа заплановані науково-практичні конференції як в Алматі, так і в Києві офлайн.

Організатори кажуть: така співпраця цінна ще й тим, що з’являються підручники, які враховують досвід тренерів багатьох країн.

Голова Незалежної медіапрофспілки України Сергій Штурхецький, а також тренерки Академії української преси Тетяна Іванова та Світлана Ізбаш діляться досвідом роботи з навчання медіаграмотності онлайн із учасниками семінару з трьох країн Центральної Азії «MediaCAMP Едьютон-2021».

Цьогорічний «MediaCAMP Едьютон», що днями відбувся в Казахстані, був повністю присвячений роботі онлайн інструментам навчання медіаграмотності.

Тетяна Іванова разом зі своєю співавторкою Світланою Ізбаш представили колегам із Центральної Азії авторські напрацювання стосовно онлайн-інструментів у своєму новому посібнику з медіаграмотності «Будь в тренді: МІГ в online!», який вони буквально місяць тому презентували в Києві.

Але вже існують попередні домовленості про продовження співпраці. На червень у столиці Казахстану – місті Алмати запланована науково-практична конференція з медіаграмотності для викладачів із Центральної Азії, а на вересень – аналогічна конференція в Києві для українських колег.

«Сподіваємося, щоб на той час все буде добре й нам вдасться зустрітися», – говорить Тетяна Іванова.

«Така співпраця – це взаємне збагачення, – розповідає про участь в міжнародних поїздках тренерів Сергій Штурхецький. – Пам’ятаю, як в 2017 році на запрошення IREX вперше побував у Казахстані й Киргизстани. Тоді наші колеги, викладачі медіаграмотності вчили українську мову й намагалися з допомогою перекладача Google користуватися нашими підручниками. Бо заявдяки АУП, іншим організаціям, бібліотека з медіаграмотності в Україні була однією з найповніших в світі. Але за час, що минув відтоді, наші колеги з Азії, настільки добре попрацювали, що зараз нам є що брати й перекладати у них. До створення трьох підручників мав причетність я, до двох – Олександр Гороховський, також співпрацює з колегами Тетяна Іванова…».

Стосовно «MediaCAMP Едьютон-2021» Сергій Штурхецький переконаний: участь у такому заході – це, перш за все, обмін досвідом.

«Ми з колегами з Центральної Азії збагачуємо один одного, – говорить голова Незалежної медіапрофспілки України (НМПУ). – Бо в чомусь вони мають більше напрацювань, а в деяких випадках і нам є чим поділися».

Цьогорічний семінар пройшов під гаслом «Медіаграмотність онлайн: атракціон креативу!». У учасники – а це 50 команд із трьох країн: Казахстану, Таджикістану та Узбекистану – представляли свої інноваційні розробки з навчання медіаграмотності.

Подібні зустрічі педагогів, громадських активістів, бібліотекарів та інших фахівців, зацікавлених у розвитку медіаграмотності, відбуваються за підтримки Internews щорічно. Учасники мають змогу з допомогою досвідчених менторів підвищити свої знання з медіаграмоності, а також запланувати проєкти, які допоможуть поширити медіаграмотність на більш широкий загал.

Зважаючи на ситуація з коронавірусом, захід проводився онлайн. І також усі ідеї та активності, які планують учасники на майбутнє, також спрямовані на роботу онлайн.

Сергій Штурхецький розповідає: тренерів із України запросили в якості менторів, що мають протягом п’яти днів допомогти учасникам захистити свої проєкти перед журі, аби ті отримали фінансування.

Також українські колеги діляться своїми напрацюваннями.

«Говорили про алгоритми поширення інформації в соцмережах. Дискусії інших панелей були присвячені чат-ботам, а також інтерактивним методам навчання медіаграмотності», – розповідає голова НМПУ.

«Організатори цього року запрошували менторів, як саме мають досвід викладання онлайн, – пояснює Сергій Штурхецький, – Тут йдеться не лише про технічній бік, але й методологічні робробки. Адже важливо враховувати багато речей. Я, наприклад, ділюся досвідом, як підтримувати учнів в тонусі. Пробую розкласти завдання на прийоми, говоримо про емоції, про відчуття часу… Адже час навчання онлайн суттєво відрізняється від традиційного – в аудиторіях. Важливою умовою є залучити всіх до процесу й тут може виникнути купа нюансів. Як щодо нерівномірної технічної підготовленості, так й взаємодії. Ось, наприклад, у перший день, коли я працював із групою, одна з учасниць звернулася до мене узбецькою. Звісно, знайшлися люди, які переклали. Але такі моменти варто також враховувати, бо час біжить трохи по-іншому, ніж ми звикли при спілкуванні офлайн».

Минулого року Сергій Штурхецький разом із Тетяною Івановою та іншими українськими тренерами провели серію тренінгів із медіаграмотності для учасників із Казахстану, Таджикістану та Узбекистану. Запам’яталася доброзичлива атмосфера, творча співпраця та високий рівень учасників, які переважно є громадськими активістами та активно співпрацюють із донорськими організаціями.

Тренер відзначає: проникнення гаджетів в наше середовище збільшується, а люди багато в чому залишаються ті ж самі – відсутність критичного мислення, мала опірність до фейків. Тож зростає потреба в медіаграмотності й краще вирішувати це завдання разом.

P.S. Як відомо, український посібник «Будь в тренді: МІГ в online!» можна безкоштовно завантажити на сайті Академії української преси.

На фото: Тетяна Іванова та Сергій Штурхецький із організаторами та учасниками тренінгів із медіаграмотності для Центральної Азії, 2019 рік.

Завдяки плідній співпраці з Міжнародним благодійним фондом «Академія Української Преси» в Академії з'явилась чудова можливість вивчати медіаграмотність на кращих в Україні навчальних матеріалах, підручниках, посібниках та збірниках праць.

П'ятьдесят навчальних книг, у яких розкривається зміст розвитку медіаграмотності, стандартів журналістики, критичного мислення, боротьби з інфодемією та фейками отримали військовослужбовці Академії Нацгвардії. Виставку навчальної літератури з медіаграмотності організували начальник кафедри психології та педагогіки підполковник Станіслав Ларіонов та професор кафедри психології та педагогіки Світлана Ізбаш. Курсанти всіх факультетів були присутні на презентації навчальної літератури. Всі бажаючі мали можливість ознайомитися зі змістом книг.

Захід відвідала заступниця начальника Академії по роботі з особовим складом полковник Олена Іванова.

«Завдяки новим навчальним посібникам з'явилась можливість поширювати знання із медіаграмотності серед курсантів і викладачів Академії. Можливості взаємодії курсантів Академії з літературою науково-публіцистичного змісту можуть бути оцінені, як ресурси для майбутніх офіцерів. І це вимоги сьогодення, людина повинна бути розвинена та мотивована до пізнання та відкриття нового. Загальна обізнаність та ерудиція – це закон військової педагогіки, який дозволяє бути максимально ефективним при виконанні службово-бойових завдань», - зазначила полковник Олена Іванова.

Великий інтерес до літератури виявили курсанти-учасники проєкту "Фейкотрощі". Курсанти ознайомилися зі змістом представлених книг. Гвардійці висловили впевненість, що література з медіаграмотності допоможе їм якісно підготуватися до змагань у форматі "Брейн-ринг" та бути достойними суперниками для інших команд із 33 закладів вищої освіти у боротьбі за Кубок медіаграмотності.

«Коли професійне життя приносить користь людям, коли ідеї медіаграмотності набувають все більше прихильників та вдячних учасників, приходить усвідомлення необхідності розвитку медіа компетентності, - розповіла Світлана Ізбаш. - Сьогодні такі знання стають особистісно важливими не тільки для курсантів, які готуються до олімпіади з медіаграмотнотсті, але й для всього педагогічного колективу, керівництва Національної академії Національної гвардії України, тому, безперечно, вкладені зусилля, витрати часу та сил не марні».

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікацій НА НГУ

Якщо ви бажаєте дізнатися чи може відкорковування пляшок шампанського, чи використання бігу білок в колесі змусити пливти яхту, або яким чином анімафільм «Люті пташки» можна перетворити на посібник з фізики, то вам до АУП на гостини.

11 лютого о 15:00 у прямому ефірі ми проведемо презентацію посібника «Медіаграмотність на заняттях з фізики».

Учасниці презентації:

Ела Якубовська, викладачка Гімназії №1 м. Жодино (Білорусь), яка є авторкою посібника і проведе майстер-клас.

Тамара Мацкевич, заступниця голови Товариства білоруської школи, редакторка порталу http://www.nastaunik.info/ та блогерка, яка розповість про медіаосвітній та медіаландшафт Білорусі.

Модераторка події - менеджерка медіаосвітніх програм АУП Оксана Волошенюк.

Завантажити презентацію Ели Якубовської ТУТ

Завантажити посібник "МЕДЫЯТЭКСТЫ Ў НАВУЧАННІ ГІСТОРЫІ І ГРАМАДАЗНАЎСТВУ"

Безкоштовну друковану версію посібника можна замовити ТУТ

Завантажити електронну версію посібника можна ТУТ

Виготовлення цього посібника стало можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проект «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю громадської організації «Академія української преси» та не обов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

👨🏫Академія української преси сприяє критичному споживанню медіа, дотриманню стандартів журналістики, навчає основам медіаграмотності вчителів, дітей та дорослих.

Долучайтеся до діяльності АУП на нашій ФБ сторінці та сайті чи за нашими хештегами.

Трамп пришел к президентству во многом благодаря Твиттеру, считая и неоднократно подчеркивая, что традиционные медиа контролируются демократами, поэтому они не пускают его к избирателям. А так он сам стал своим медиа. Трамп и Твиттер долгое время были неотделимы друг от друга для массового сознания. И после того, как он лишился Твиттера, пришло запоздалое признание, что в Твиттере Трамп все же был гением.

Перечисляются такие уникальные моменты его твитов: “Аккаунты политиков в Twitter скучны. Им не хватает непосредственности, являющейся главным удовольствием чтения общественного деятеля в социальных сетях, а не в новостях. Гений Трампа заключался в том, что он использовал Twitter так же, как обычные люди используют социальные сети: плохо. Его опечатки, его регулярная клевета, его бездумное повторение неточных новостей с заведомо ненадежных веб-сайтов: именно эти проблемы исторически пытались избежать официальные сообщения общественных деятелей” [1].

То, что Трампа забанили вызвало неоднозначную реакцию во всех странах, а не только США. Это привело к серьезной дискуссии и взволновало даже некоторых первых лиц по всему миру.

А. Мирошниченко видит, к примеру, такие последствия: “сделан гигантский шаг к прекращению цифровой вольницы и усилению регулирования. Против Трампа, против пользователей, а скоро и против цифровых магнатов. С одной стороны, владельцы платформ впервые без оговорок показали свою власть над пользователями и контентом. С другой стороны, правительства испугаются этой власти и будут ужесточать госконтроль над интернетом. Ангела Меркель, например, уже высказалась критически в адрес «Твиттера» за бан Трампа. Критикуют «Твиттер» и во французском правительстве. Регулирование соцсетей скажется и на пользователях, особенно в авторитарных странах. Преследование в интернете «за экстремизм» получило мощный импульс. Наступает новый режим цифрового присутствия. Например, появятся идеи какой-нибудь обязательной идентификации. И во многом из-за первого пункта, ускорится так называемая «балканизация интернета». Страны будут вводить свои суверенные нормы [2].

Дж. Дорси, возглавляющий Твиттер, объяснил это решение оффлайновыми последствиями слов Трампа: “Вред в оффлайне как результат слов в онлайне очевидно реален, и это прежде всего управляет нашей политикой и применением права в первую очередь” [3]. Треть твитов Трампа уже имела предупреждающие знаки после того, как голосование закончилось [4]. Это привело к тому, что его сторонники сместились на сеть Parler [5]. Это были сторонники конспирологии QAnon, антиправительственные экстремисты и белые супремасисты Потом ее тоже отправили только в онлайн [6]. Тем самым для белых супремасистов осталтся только Telegram [7]. А он принадлежит П. Дурову, на неизвестной широкой публике основе помирившемуся с российскими властями, которые пытались поставить его под контроль. И в результате всех этих изменений Telegram стал вторым по скачиваемости приложений у американцев [8]. Сейчас Дуров объявил о его монетизации [9].

В результате всего этого на Telegram свалилось счастье. П. Дуров опубликовал список глав государств, которые открыли свои Telegram-каналы за неделю: “президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Бразилии Жаир Болсонару. Помимо них, каналы вTelegram завели главы Украины Владимир Зеленский, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Тайваня Цай Инвэнь, премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху, Сингапура Ли Сянь Лун и Эфиопии Абий Ахмед Али. Дуров предположил, что это «крупнейшая цифровая миграция в истории человечества». Он также заявил, что каналы в Telegram стали единственным прямым способом для лидеров мнений, чтобы надежно связаться со своей аудиторией” [10].

И еще: “Вместе с политиками пришли и их сторонники. С начала января численность пользователей Telegram превысила 500 млн. В App Store и Google Playмессенджер Дурова занимает первое и второе место в топе бесплатных приложений”.

Прямое управление своими сторонниками и привело Трампа ко второму импичменту, поскольку его сторонники “электризировались” его постоянными призывами. После атаки на Капитолий были заблокированы многие аккаунты, чтобы затормозить такого рода эмоциональные реакции и их не менее яркие последствия [11 – 13].

И. Яковенко внес эти изменения в медийные итоги года: “Twitter не имеет отношения к свободе слова. Они занимаются только продвижением радикальной левой платформы, где разрешается свободно говорить одним из самых злобных людей в мире”, – заявил Трамп и пригрозил, что создаст собственную платформу. Особенностью 2020 года стало то, что основные медийные события окончательно переместились из традиционных СМИ в цифровые платформы. Война Трампа с главными из них – Twitter, YouTube, Facebook – стала в минувшем году, пожалуй, одним из центральных событий в медийной сфере. Вряд-ли будет преувеличением утверждение, что Трамп стал президентом США благодаря Twitter и вопреки откровенной антипатии абсолютного большинства наиболее влиятельных СМИ. Он был не первым из политиков, кто использовал социальные сети для прямого общения со своими избирателями, но именно он превратил Twitter в оружие индивидуального уничтожения оппонентов и массового поражения нелояльных к нему социальных групп и корпораций” [14].

Напавшие на Капитолий люди входят в группу сторонников конспирологии, поскольку в среде республиканцев их больше, чем в среде демократов. Дж. Ушински, один из ведущих исследователей конспирологии в США (его сайт https://www.joeuscinski.com/) говорит, что 50% американцев считают, что медиа необъективны и 30% их связывают эту необъективность с теорией заговора. Он пишет: “Демократы больше верят медиа, поэтому только демократы с сильным конспирологическим мышлением могут увидеть конспирологию в медиа. Республиканцы верят в теории конспирологии медиа или из-за связи с элитами, или из-за проигрыша Ромни” [15].

Человек не так рационален, настолько, как нам кажется. У него все еще пещерный мозг, где на первом месте стоит поиск опасности. Отсюда тот факт, что фейки распространяются в соцмедиа в несколько раз быстрее чем правда. Если наша модель мира искажена или как-то искривлена, то наши решения становятся неверными и неточными. Тем самым мы будем только усугублять опасность…

Вспомним борьбу с вышками связи 5G, поскольку именно они способствуют коронавирусу, как считают конспирологи. Или то, что большой процент людей, включая врачей, в принципе отказывается вакцинироваться. Два американских соцопроса дают такую цифру нежелающих вакцинироваться среди граждан: 37% – один (Gallup), 40% – другой (Pew).

Есть даже партийные различия: 75% демократов готовы вакцинироваться, но только 50% республиканцев. Есть различия и по иным параметрам, например, расовые и этнические: 83% американцев азиатского происхождения готовы, афро-американцы – только 42% [16].

Профессор социальной психологии В. Свами из Кембриджа говорит о роли конспирологического нарратива как средства мобилизации людей в политике: “Трамп и люди вокруг него использовали конспирологический нарратив не для того, чтобы убеждать людей, а для того, чтобы их мобилизовать их, чтобы втянуть в кампанию ” [17].

Теория заговора – это системное объяснение мира, верное с точки зрения массового сознания и неверное с точки зрения науки. Поэтому можно считать, что теории заговора возникли вместе с человечеством. Мир всегда был опасен и нуждался в объяснениях, чтобы стать понятным. А понятное уже не так страшно…

Не так страшно и то, что часто повторяется, оно, наоборот, может стать ближе. Археологи нашли в мире места очень древних больших поселений с числом людей не менее миллиона. Именно в тех точках они считают, что возникла религия: боги появились после возникновения таких больших поселений, поскольку там начали интенсивно молиться (ежедневно или еженедельно), то есть возник информационный и виртуальный повтор, и люди поверили в богов. Боги появились не до, а после больших поселений. Есть такой закон нашего сознания, в том числе на нем строится пропаганда, большой повтор приводит к тому, что мы эту истину считаем правдой, так как правда это то, что легко приходит на ум, не требуя проверки на достоверность.

Первой теорией заговора традиционно считают рассказ о рептилоидах, которые постепенно захватывают землян. Это вариант тех же инопланетян, которые, перевоплотившись в людей, теперь правят нами. Теории заговоров “прорываются” в художественную литературу. Это “Тайная доктрина” Блаватской, это “Дракула” Стокера. В фантастике Netflix (сериал “Академия Амбрелла”) тоже есть инопланетянин-рептилоид [18]. Британская королевская семья считается потомками рептилоидов, поэтому британская империя так сильна. А еще есть масоны, иллюминаты… и абсолютно все правят и правят нами.

И мудрость змей у разных народов идет из очень далеких времен, когда, как считается, Змеи-Драконы открыли людям все знания. По другому и не объяснить, как наши сегодняшние ужи и гадюки могли бы стать символами мудрости…

Конспирологию и заговоры тоже опровергают вовсю, но это, как представляется, только усиливает их. Чем больше пишут о влиянии Бильдербергского клуба или Сороса как о несущественном явлении, тем сильнее они воспринимаются как значимые.

Те, кто верят в разные теории заговора, имеют и общую черту – они особо не верят в науку и часто акцентируют важность свободы и право выбора. То есть это “болевые точки”, на которых строится распространение конспирологии. Мы все хорошие люди, но мы не можем и не должны думать одинаково. И когда возникает сложная ситуация вперед вырываются эмоции, а не рациональные мысли.

В мире всегда будет больше вопросов, чем ответов. И тут появляется потребность в объяснении. Так, двенадцать процентов американцев верят в теорию рептилоидов. Мы тоже верим, если не в заговор рептилоидов, то в заговор олигархов… И сразу мир становится как бы понятнее, потому что в бессмысленном мире человеческий разум жить не хочет, а может, даже и не может.

Пандемия принесла совершенно особенную ситуацию, но не дала внятных ответов, что это и когда оно закончится. А нашему сознанию нужен ответ. И еще такой, которому мы поверим, поскольку именно это мы и ждали. И тут нам на помощь приходит конспирология. Чем страшнее “враг”, тем сильнее воздействие такой конспирологии.

А это все эмоции, эмоции, эмоции… С пандемией пришла инфодемия, когда стало порождаться множество самых разных объяснений ситуации. Соцмедиа идеальны в этом плане для индивида: он может не только услышать то, что он хочет, но даже сказать всем то, что он хочет. Такого никогда раньше до эры интернета не было. Был монолог из традиционных медиа, условно говоря обязательный для всех. А теперь информационное раздолье, где каждый может найти то, что ему нравится. И более того – он может сказать то, что ему хочется.

Вспомните, как Билла Гейтса обвинили, что с помощью вакцинации он хочет ввести во всех нас микрочипы, и он-то виновен и в пандемии поэтому. В России к этой войне против Б. Гейтса приложил руку и Никита Михалков… Правда, в результате его тогда впервые отлучили от телевидения.

Конспирология играет на идентичности и идеологии. “Антимасочники”, например, у американцев говорят, что это нарушает их конституционные права, как и социальное дистанцирование нарушает их демократические свободы. Идентичность – это то, как мы видим себя и хотим, чтобы другие тоже видели нас такими. Именно так подается информация и дезинформация, например, о здоровом образе жизни.

Ученые фиксируют: “Дезинформацию о Ковиде-19, спрятанная в идеологический брендинг, ведет к распространению инфекции, принося существенный вред, включая увеличение числа смертей, госпитализаций, финансовых потерь, способствует росту дискриминации и стигматизации, искажая научные представления. Формируется представление и поведение, имеющее обратный эффект на принятие превентивных медицинских стратегий” [19].

Население в целом всегда мыслит традиционно, оно более подвержено штампам, пришедшим из прошлого, и опирается на них. Ему просто некуда спешить. А возможно, оно просто не хочет делать лишних движений, устав не столько от реальных изменений, как от их попыток, которые ни к чему обычно не приводят.

В одной советской кинокомедии звучали слова песни о сложности жизни тех, кто родился в понедельник. И давался ложный рецепт спасения, позволяющий выходить из этой ошибочной модели мира:

Вроде не бездельники, и могли бы жить.

Им бы понедельники взять и отменить!

Таких “понедельников” в наших головах очень много, и они предопределяют наши действия.

Конспирология опасна своими последствиями в реальной жизни, поэтому она не может оставаться без внимания общества и государства. Главная сложность, как и в случае борьбы с фейками – скорость реагирования, а точнее ее отсутствие. Сегодня когда мы живем в мире децентрализованного порождения информации все должно быть гораздо быстрее, чем раньше. Но быстроты реагирования нет, поэтому конспирология и фейки чувствуют себя более уютно, чем раньше. Интервенции должны быть направлены в первую очередь против источников. Человечество в принципе все время производит информационный шум из некачественной информации. Когда мы получаем близкие сообщения из разных источников, для нас это служит доказательством их правдивости.