Яскраве представлення міжнародного досвіду та діяльності Академії української преси від керуючого партнера #АУП медіаексперта Тетяни Іванової.

И вот теперь...медиа-хакатон, работаем с моей коллегой, высококлассным специалистом Світлана Ізбаш, в качестве экспертов и менторов. Что меня особо вдохновляет? В эпоху пандемии проведение тренингов, медиамостов, вебинаров в фомате он-лайн – уже стали привычны. Но, чтобы такое масштабное мероприятие, с большим количеством участников да еще с задачей их мотивации и эмоционального подъема – это было вызовом, причем как для организаторов, так и для участников). Но..., мы стали реалистами и, по Э. Че Гевара, совершили невозможное. Команды представили интересные и креативные проекты по медиаграмотности, разработали различные тулкиты и оn-line игры, мобильные приложения и т.д. Компетентое жюри выбрало победителей.

Коли відео стає вірусним, коли перегляди стрімко йдуть уверх, коли адреналін від відчуття виконаної роботи зашкалює – це все про сторітелінг від Академії української преси. Вебсемінар «Сторітелінг для початківців. Як створювати вірусний контент» пройшов 10-11 серпня. Подія відбулася за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу.

Учасники вебсемінару, разом із медійниками, розбиралася як цікаво подати історію, які правила побудови сюжету та як відбувається просування відео в соцмережа.

- Найбільше нам вдалося досягнути перегляду 4,2 мільйони переглядів одного відео, - це непоганий результат для України, - вважає продюсер соціальних мереж Сергій Сєднєв. – Сьогодні шанс ривок у просуванні триває не більше трьох днів. За цей період алгоритми соцмереж аналізують чи воно варте розповсюдження чи таке як у всіх.

Практична складова вебсемінару – підготувати відеоісторію, яка має надихнути, привабити, залучити та ще й відповідати вимогам завдання. Тут підготовка складалася з двох частин: технічної - що і чим знімати, монтувати, начитувати та творчої – яка послідовність кадрів, тривалість відео, привабливість словосполучень та влучність у підбору слів.

- Всі розказують історії. Журналісти та блогери мають вміти розказувати не лише цікаво, але і корисно, - вважає професор, доктор філологічних наук, президент АУП Валерій Іванов. – Ми обговорюємо нюанси застосування професійних стандартів, правила висвітлення дітей та як отримати згоду на оприлюднення зображення героя.

Окремо зупинилися над алгоритмами соціальних мереж. Учасники ділилися своїми досвідом залучення переглядів, розбирали де можна процедуру покращити, а від чого варто відмовитися.

- Наш досвід показує, що унікальний контент та відсутність порушень умов користування соцмережею (наприклад, використання лише безкоштовної музику) може суттєво підняти перегляди, - розповідає виконавчий директор АУП Андрій Коваленко. – Багато влогерів не розуміють, що сьогодні йде активна боротьба щодо дотримання авторських прав. І це треба враховувати при створені власного контенту.

Наступний вебсемінар «Сторітелінг для початківців. Як створювати вірусний контент» запланований на 20-21

Gefördert durсh die Bundesrepublik Deutschland

За підтримки Федеративної Республіки Німеччина

👨🏫Академія української преси сприяє критичному споживанню медіа, дотриманню стандартів журналістики, навчає основам медіаграмотності вчителів, дітей та дорослих.

Долучайтеся до діяльності АУП на нашій ФБ сторінці та сайті чи за нашими хештегами.

#АУП #тренінги_АУП #вебінари_АУП #журналістика #медіа #медіаграмотність #media #journalism #стандарти_журналістики

https://www.facebook.com/events/3282156701806415/

Gefördert durсh die Bundesrepublik Deutschland

За підтримки Федеративної Республіки Німеччина

Впевнені, що кожен потрапляв чи ставав свідком ситуацію, відео якої хотів би поширити та розказати знайомим у соцмережах. Ми навчимо як не боятися телефону, врахувати особливості відео- та аудіозапису та покажемо що робити на місці події. Мобільна журналістика – всі навички, які вам необхідно знати, щоб створити матеріал прямо з місця.

Академія української преси спільно з Національною спілкою журналістів України (НСЖУ) за підтримки Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus запрошують на вебсемінар «Мобільна журналістика: оперативно, креативно, відповідально».

Подія відбудеться 25-26 серпня 2020 року. До участі запрошуються журналісти, викладачі журналістики, студенти-журналісти та блогери.

За два дні ви спробуєте:

– Знайти історію і героїв для мобільного сюжету.

– Оперативно розкажете про ситуацію на місці подій.

– Спробуєте монтажні програми, озвучку, побачите лайфхаки для роботи.

– Напишите структура мобільного сюжету з урахуванням побудова та послідовності кадрів, планом зйомки і сценарним планом.

Переглянути програму можете ось тут

Щоб зареєструватися, будь ласка, заповніть АНКЕТУ >>>

Участь є безкоштовною.

Необхідно завантажити та встановити безкоштовний додаток Zoom (https://zoom.us/). Бажано завчасно розібратися з особливостями користування та в налаштуваннях, вибрати правильний ракурс для камери.

Мати ноутбук/мобільний із зарядним пристроєм (тривалість вебінару майже 5 годин), обов’язкова наявність веб-камери (вбудованої камери ноутбуку, камери смартфону) та мікрофону. Зверніть увагу на стабільність інтернет з’єднання.

Відбір відбуватиметься на конкурсних засадах, відібрані учасники отримають запрошення.

Кількість місць для вебсемінару обмежена.

Учасникам, яких буде відібрано до участі, прийде повідомлення на електронну пошту або за вказаним під час реєстрації номером телефону.

Юлія Кулик, 050-734-45-79, info@aup.com.ua

Gefördert durсh die Bundesrepublik Deutschland

За підтримки Федеративної Республіки Німеччина

10-13 серпня в селищі Сатанів на Хмельниччині відбулася 19 Літня школа медіаосвіти і медіаграмотності АУП для медіаосвітян із Волинської, Івано-Франківської, Рівненської та Хмельницької областей за підтримки Internews. Партнером виступив Хмельницький ОІППО.

Для нашої організації, яка зазвичай проводить до 200 заходів впродовж року, Школа стала першою подією в офлайні за 150 днів. Звісно, зі всіма заходами безпеки.

І соціальної дистанції.

Андрій Кулаков, директор із програмної діяльності ГО «Інтерньюз-Україна» так нажахав повсюдними маніпуляціями в часи постправди, підступами діпфейків, які чатують на нас,

що слухачі вирішили завчити їх як абетку:

• відвернення уваги (Whataboutism);

• відверта брехня або толерантність до «вигідної» брехні;

• надумані асоціації;

• призвичаювання до неприйнятних раніше думок;

• упередженість – блокування альтернативних джерел / поглядів;

• хаос версій;

• hate speech.

На допомогу поспішив «воїн світла» – Олександр Гороховський, засновник фактчек-проекту «БезБрехні», – і озброїв техніками фактчекінгу. Потім згадав, що за першим фахом – він педагог, і поділився навичками зі створення онлайн-квізів.

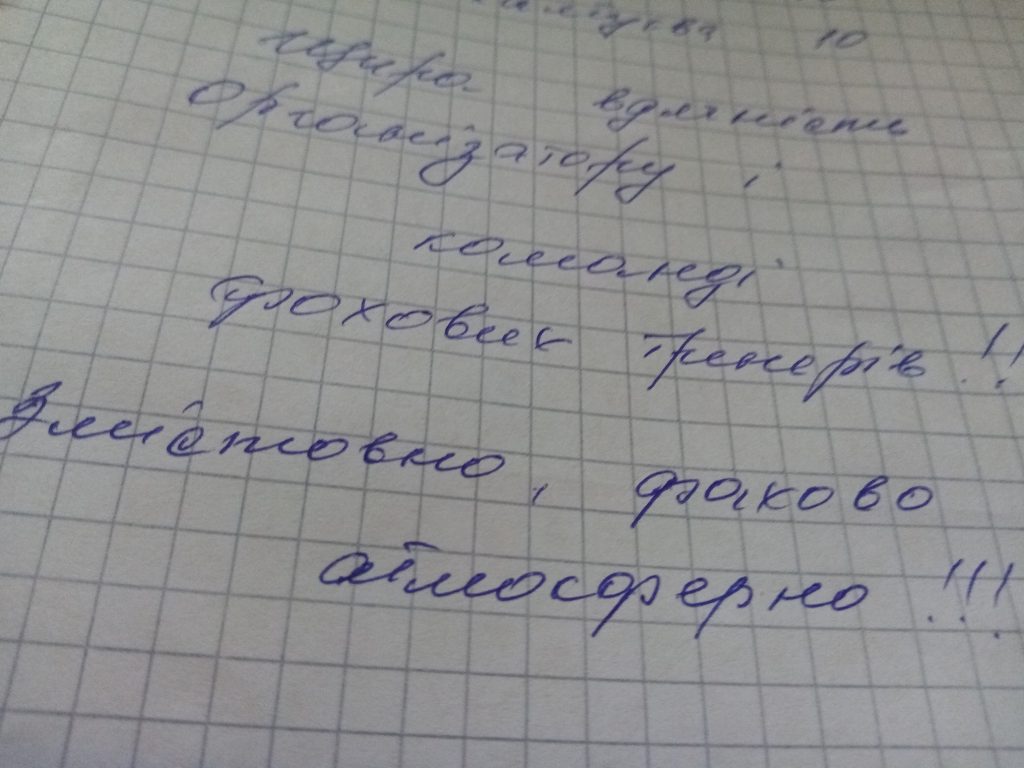

Коли на лекторську трибуну вийшов авторський колектив посібника «Освітні практики в часи інфодемії», то загрози постправди відразу поблякли перед «інфодемією» – навалою фальшивих і тривожних новин про пандемію COVID-19. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав «інфодемію» одним із найбільших викликів нашого часу. Вона, за його словами, спричиняє зайву паніку і плутанину, а також роз’єднує людей. Тому Оксана Волошенюк, Валентина Потапова, Галина Дегтярьова, Олександр Мокрогуз, Руслан Шаламов, Андрій Кулаков провели майстер-класи з різних аспектів медіаосвіти, медіаграмотності та критичного мислення. І як написав один із учасників це було:

Чітко, вимогливо, емоційно,

Шляхетно і емоційно,

Глибинно, емоційно, артистично,

Сучасно, емоційно,

Інтелектуально, емоційно.

А хто з них як це робив вирішувати вам на основі фото.

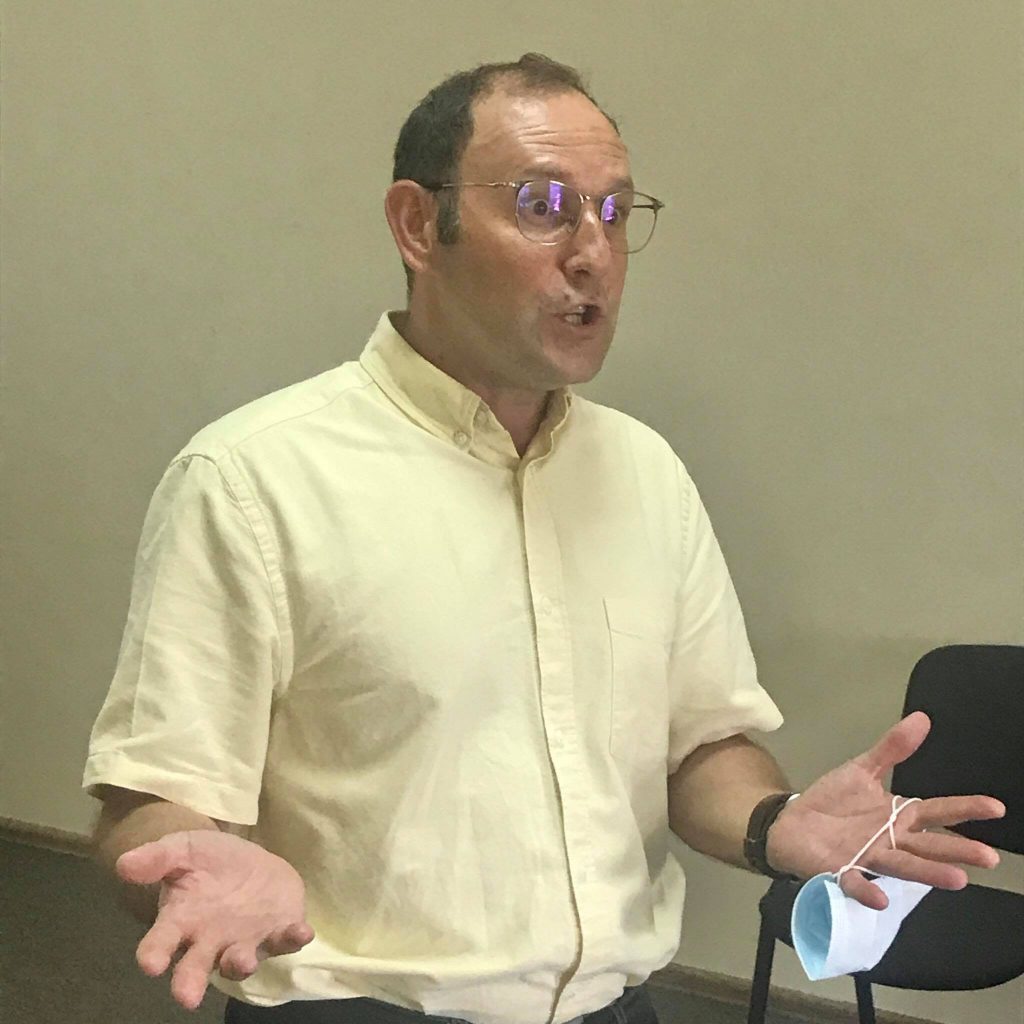

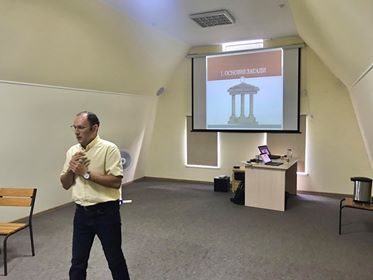

Андрій Кулаков

Руслан Шаламов

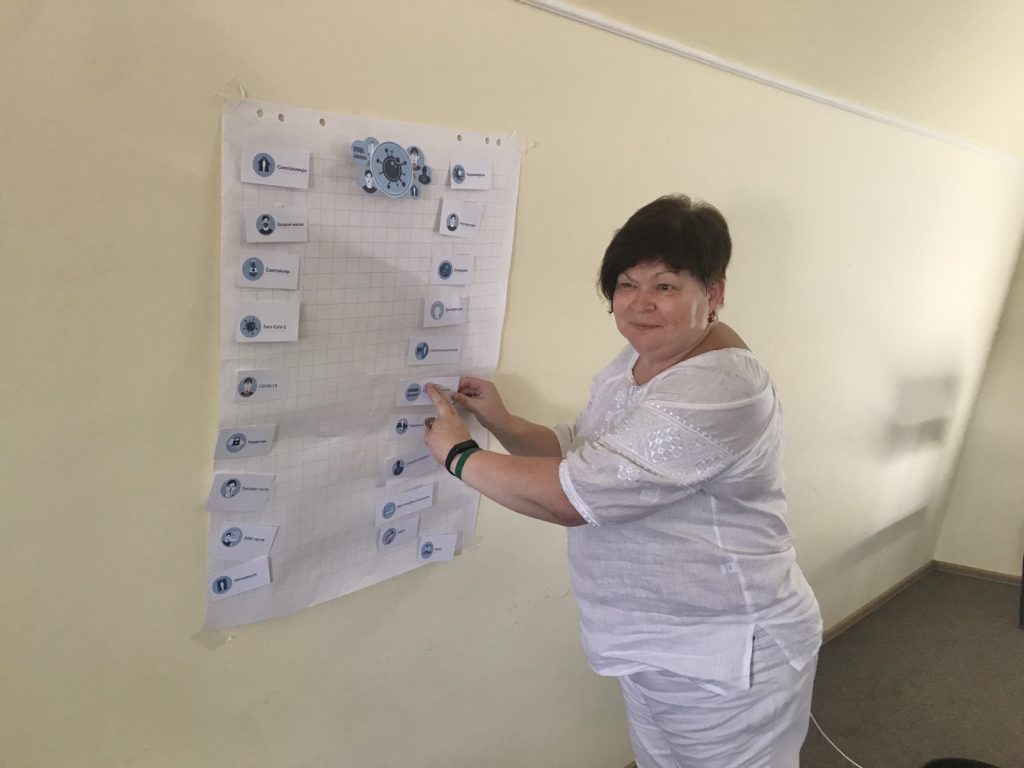

Галина Дегтярьова

Оксана Волошенюк

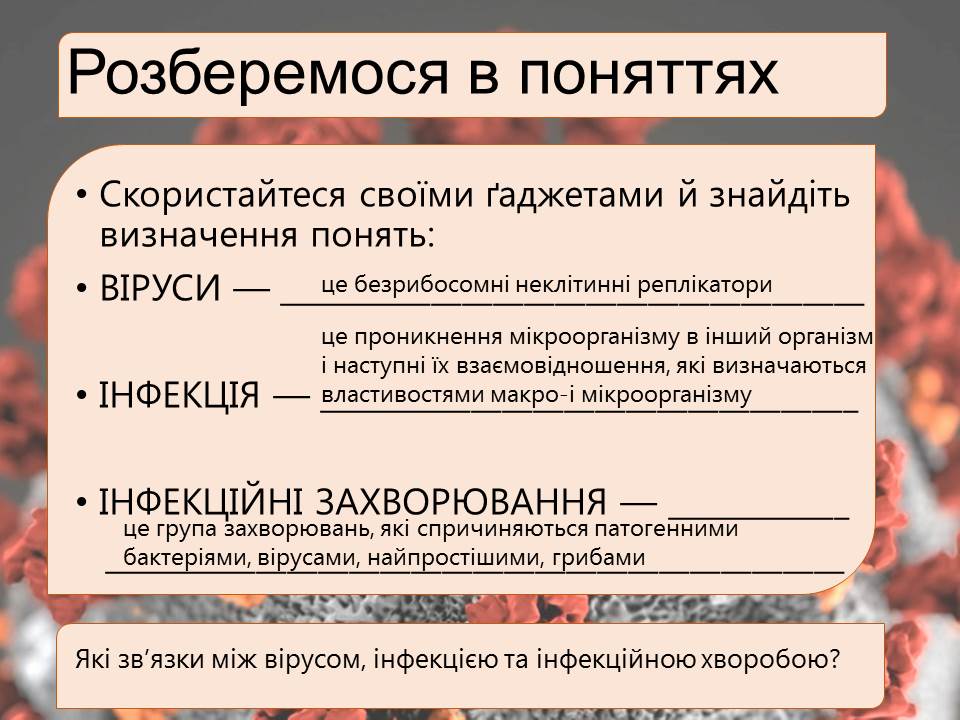

І зрештою ми розібралися в поняттях:

На питання: «Який зв'язок між вірусом, інфекцією і інфекційною хворобою?» відповіли, що це – причина, процес і результат. Можливо, з цим також колись розберуться українські медійники завдяки Руслану Шаламову.

І завершували традиційно заняттями з візуальної грамотності. Оксана Волошенюк поділилася вісьмома основними методиками для вчителя з декодування рухомих образів.

А продюсер Ірина Сахалтуєва окреслила древо української анімації (ознайомтеся зі статтею тут: http://medialiteracy.org.ua/abetka-ukrayinskoyi-animatsiyi-derevo-majstriv/) від «Солом’яного бичка» В. Левандовського

до Капітана Врунгеля.

Як зауважив Сергій Білошицький, доктор політичних наук із Хмельницького, нам спільно вдалося сформувати позитивні поведінкові моделі, коли особистість:

І як додала Оксана Рудь із Луцька, тоді ми всі ми зможемо розгребти цей «інформаційний смітник» часів постправди і інфодемії.

Спільно дійшли думки, що слухачі піднялися ось на такі вершини…

А ми, викладачі, залишилися ось там…

Але все було:

Дякуємо Івану Вєтрову за фото, а Віктору Очеретянко, Вірі Гуменюк та Сергію Рибаку за неповторні краєзнавчі враження від Хмельниччини.

Ми запам’ятали Сатанів таким:

Далі буде!

З 24 серпня Літня школа для природничників – Двадцята!

Проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю Академії української преси та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

Історії розповідали біля багаття і це вважається початком сторітелінгу. Тепер історіями можна ділитися через континенти, поширюючи ідеї та спогади, розповідаючи про мрії та мотиви, вставляючи у звук відео та картинки. Історії стали коротшими, динамічнішими та вимагають підготовки 🙂

Академія української преси спільно з Національна спілка журналістів України (НСЖУ) за підтримки Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus запрошують на вебсемінар "Сторітелінг для початківців. Як створювати вірусний контент". Вебінар відбудеться 20-21 серпня 2020 року. До участі запрошуються журналісти, викладачі журналістики, студенти-журналісти та блогери.

За два дні ми навчимо:

- історія як спосіб легко розповісти про важливе

- 5 кроків пошуку мотивів

- структура сценарію і адаптація сценарію для різних соцмереж.

- інструментарій для мультимедійних історій

- як створити вірусний контент.

Переглянути програму можете ось тут

Щоб зареєструватися, будь ласка, заповніть АНКЕТУ >>>

Участь є безкоштовною.

Необхідно завантажити та встановити безкоштовний додаток Zoom (https://zoom.us/). Бажано завчасно розібратися з особливостями користування та в налаштуваннях, вибрати правильний ракурс для камери.

Мати ноутбук/мобільний із зарядним пристроєм (тривалість вебінару майже 5 годин), обов’язкова наявність веб-камери (вбудованої камери ноутбуку, камери смартфону) та мікрофону. Зверніть увагу на стабільність інтернет з’єднання.

Відбір відбуватиметься на конкурсних засадах, відібрані учасники отримають запрошення.

Кількість місць для вебінару обмежена.

Учасникам, яких буде відібрано до участі, прийде повідомлення на електронну пошту або за вказаним під час реєстрації номером телефону.

Юлія Кулик, 050-734-45-79, info@aup.com.ua

Gefördert durсh die Bundesrepublik Deutschland

За підтримки Федеративної Республіки Німеччина

Впевнені, що кожен потрапляв чи ставав свідком ситуацію, відео якої хотів би поширити та розказати знайомим у соцмережах. Ми навчимо як не боятися телефону, врахувати особливості відео- та аудіозапису та покажемо що робити на місці події. Мобільна журналістика – всі навички, які вам необхідно знати, щоб створити матеріал прямо з місця.

Академія української преси спільно з Національною спілкою журналістів України (НСЖУ) за підтримки Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus запрошують на вебсемінар «Мобільна журналістика: оперативно, креативно, відповідально».

Подія відбудеться 17-18 серпня 2020 року. До участі запрошуються журналісти, викладачі журналістики, студенти-журналісти та блогери.

За два дні ви спробуєте:

– Знайти історію і героїв для мобільного сюжету.

– Оперативно розкажете про ситуацію на місці подій.

– Спробуєте монтажні програми, озвучку, побачите лайфхаки для роботи.

– Напишите структура мобільного сюжету з урахуванням побудова та послідовності кадрів, планом зйомки і сценарним планом.

Переглянути програму можете ось тут

Щоб зареєструватися, будь ласка, заповніть АНКЕТУ >>>

Участь є безкоштовною.

Необхідно завантажити та встановити безкоштовний додаток Zoom (https://zoom.us/). Бажано завчасно розібратися з особливостями користування та в налаштуваннях, вибрати правильний ракурс для камери.

Мати ноутбук/мобільний із зарядним пристроєм (тривалість вебінару майже 5 годин), обов’язкова наявність веб-камери (вбудованої камери ноутбуку, камери смартфону) та мікрофону. Зверніть увагу на стабільність інтернет з’єднання.

Відбір відбуватиметься на конкурсних засадах, відібрані учасники отримають запрошення.

Кількість місць для вебсемінару обмежена.

Учасникам, яких буде відібрано до участі, прийде повідомлення на електронну пошту або за вказаним під час реєстрації номером телефону.

Юлія Кулик, 050-734-45-79, info@aup.com.ua

Gefördert durсh die Bundesrepublik Deutschland

За підтримки Федеративної Республіки Німеччина

12 серпня 2020 року місто Лубни (Полтавська область) зустрічало гостей. До міста завітали працівники публічних бібліотек Борисполя. Разом із колегами з Лубенщини вони стали учасниками навчально-ознайомчого візиту обміну практиками проєкту протидії інфодемії.

Захід провели, щоб підвищити рівень медіакомпетенції бібліотекарів та здійснити обмін практиками проєкту. Всі активності візиту відбувалися learning by doing, тобто за принципом застосування отриманих знань на практиці.

Учасники проєкту протягом трьох місяців, не дивлячись на карантин, пройшли шлях від серйозного навчання з медіаграмотності до втілення ідей для користувачів. Організатори переконані - це спільна історія успіху. Адже після навчання працівники бібліотек спланували та реалізували марафон бібліотечних ініціатив. У бібліотеках та філіях Бориспільщини і Лубенщини встановлювали інформаційні куточки, поширювали буклети, створювали тематичні закладки для книжок, проводили семінари та форум-театр на тему інфодемії.

Тож, у ході навчального візиту учасники відвідали Лубенську міську бібліотеку для дорослих ім. Леонтовича, де презентували результати втілення бібліотечних ініціатив на протидію інфодемії. Завітали і на гостину до Лубенської центральної районної бібліотеки ім. Володимира Малика, де зустрічалися із письменницею Раїсою Плотниковою. А на завершення здійснили історико-краєзнавчу екскурсію до Мгарського Спасо-Преображенського монастиря, яку провела методист КЗ "Центральна сільська бібліотека Засульської сільської ради" Н. Шабля.

«Завдяки заходу бібліотекарі удосконалили свої професійні компетенції, розвинули критичне мислення і навички фактчекінгу», - говорить директорка Бориспільської міської централізованої бібліотечної системи Жанна Кручиніна.

Сформувати практичні вміння аналізу медіатекстів та пошуку наукової і достовірної інформації під час інфодемії вдалося і бібліотекарям Лубенщини. «Навчилися самі, тепер допомагаємо користувачам зберігати «особисту інформаційну гігієну», не піддаватися паніці», - говорить учасниця заходу, бібліотекар Новаківської сільської бібліотеки Олена Симоненко.

Проєкт «Форум-театр на протидію інфодемії: інноваційний засіб у роботі публічних бібліотек малих міст Полтавської і Київської областей» реалізовується завдяки проєкту USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Цьогоріч медіалабораторія проходила в онлайн форматі для двадцяти студентів, що вивчають журналістику в регіональних вузах, і орієнтувалася на цифрові технології. Повірте, через zoom це робити значне легше, ніж обмінюватися фізичними листками з планами та сценаріями. Подію провела Академія української преси 3-7 серпня 2020 року.

– Ми щороку проводимо практичну медіалабораторію для студентів українських ВНЗ, що вивчають журналістику. Цьогоріч, вперше, в онлайнрежимі, – розповідає професор, доктор наук, президент АУП Валерий Иванов (Валерій Іванов). – Чотири дні ми максимально наповнюємо практичними вправами та лайфхаками по журналістиці. Розповідаємо, показуємо, працюємо разом із учасниками над контентом, подачею та плануванням. На п’ятий день – робимо загальну презентацію медіапроектів.

Перший день передбачав обговорення та розуміння ролі медіа в сучасному інформаційному світі. Обговорення різниці між вертикальною структурою класичної редакції, яка має чіткі механізми прийняття рішень щодо затвердження матеріалів до хаотичної роботи сучасних блогерів, які, що очима бачать – про це і стрімлять.

Окремо розбирали роботу в нових форматах: від web 2.0 (соціальні мережі) до web 3.0 (соціальні месенджери). Вчилися привертати увагу за перші три секунди перегляду матеріалу. Серед практичних завдань пошуки тем, відбір цікавих епізодів та як працювати з експертами

Другий день занять пройшов під егідою відео. Продюсерка Жанна Кузнєцова та продюсер соціальних мереж Сергів Сєднєв розбирали формати популярних відео на різних соціальних платформах. Аналізували, розбирали, планували подачу відеоконтенту.

- Сьогодні дуже чітко прослідковується межа між онлайн стрімінговими сервісами, коли журналіст працює у кадрі (чи за кадром) безпосередньо на місці події і, фактично, з мінімальним редагуванням видає все в ефір, та офлайнвідео, які передбачають підготовку, планування сценарію, зйомки, перезйомки, монтаж і, врешті решт, розповсюдження та просування контенту, - ділиться Жанна Кузнєцова.

Різниця між класичним телебаченням і відео соціальних мереж вже відрізняється навіть для непідготовленого глядача. Якщо журналісту треба подати заявочний план, пояснити на початку де, коли, як і що відбувається, а далі переходити до основної частини, то в нашому варіанті необхідно за три секунди створити інтригу, заохотити затриматися і переглянути відео. А от закінчення матеріалу вже може бути не нас тільки яскраво виражене – основне завдання щодо привертання уваги вже виконано.

Учасники медіалабораторії поділилися на дві групи і створили відеоконтент в різних форматах: короткі відеоролики до хвилини для соціальних мереж Інстаграм та ТікТок та 3-5 хвилинні відеоматеріали для Фейсбук та Ютуб.

Третій день – робота з звуком. Так, не повірите. Навіть коли мова йде про відеоконтен, кліпове сприйняття інформації в першу чергу виокремлює звук. Аудіопідкасти сьогодні стають не менш популярними за відеоконтент. Хоча, можливо, сьогодні, найближче зберегли свою схложість із клаксичними медіа.

Коли людина слухає аудіо, вона паралельно може робити багато інших справ. Займатися спортом, керувати автомобілем, готувати іжу. Тому дуже важливо відразу поставити слухача в атмосферу вибраної теми. Подача має бути повною, цікавою, привернути увагу, але не відволікати і не заважати, - вважає професор, доктор філологічних наук, директор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Різун. – В аудіопідкасті не можна показати картинку, але її можна описати і розказати. Крім того, вона має бути корисною.

Наприклад, коли мова йде коротку інформаційну картину дня для людини, яка стомлена після роботи і не хоче перезавантажувати голову інформаційним сміттям. Якраз через аудіопідкаст можна подати цю інформацію невимушено.

Фішкою дня став запис інтерв’ю через мобільний телефон щодо особливостей творчого конкурсу на творчі спеціальності у ВНЗ. Учасники медіашколи вибрали тему подачі, відібрали експертів, записали інтерв’ю, підготували радіовипуск та текст начитки для ведучої для прямого радіофіру.

Четвертий день навчав про інфографіку. Візуальна складова сьогодні є важливою частину цифрових медіа. Багато тексту, який можна прочитати журналісту в аудіопідкасті чи відеосюжеті зовсім не підходить для короткої форми подачі через інфографіку. Тут дуже віажливо вибрати ключеві моменти, зосередитись на основній темі і не перевантажити отримання інформації.

Ми не лише розповідаємо чи практично працюємо неад контентом, - ділиться Валерій Іванов. – Ми також даємо учасникам медіалабораторії сучасні програмні додатки для роботи. Починаючи від відеомонтажу, запису аудіо через суфлер на мобільному телефоні чи малювання інфографіки в онлайнсервісах.

П’ятий, заключний день медіалабораторії, був присвячений обговоренню та презентації домашніх практичних завдань. Учасники за тиждень спробувавши себе у відеоблогінгу, запису аудіосюжету та створенні інфографіки.

Журналістика – творча професія. Це означає, що нею може займатися будь хто. Але коли ми говоримо «журналіст», ми передбачаємо все ж певний рівень професійної підготовки, володіння журналістськими стандартами та навичками, наявністю розуміння сучасних інформаційних трендів та принципів подачі інформації.

Щороку, на початку нового навчального року, Академія української преси проводить медіалабораторію для студентів, які вивчають журналістику в різних українських вузах.

Попередні роки учасники на тиждень збиралися у Києві в аудиторіях Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, де швидко проходили особливості практичної роботи пресової, радійної, телевізійної журналістики та роботу нових медіа.

Пандемія та карантин внесли свої зміни, хоча цифрові тенденції поступово входять навіть у класичну журналістику.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю авторської групи та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.