Онлайн презентація посібника для вчителів історії України та громадянської освіти «Нариси з історії Криму у ХХ ст.: 1939 - 1990: додатковий матеріал для вчителів» для 10 класу загальної середньої освіти / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / За редакцією Волошенюк О. В., Євтушенко Р. І. підготовлений в партнерстві з Міністерством освіти і науки України. Перші два посібники із серії охоплювали ХVIII-XIX ст. та першу половину ХХ ст.

У цих книжках ми декодуємо метанаратив пропаганди Російської Федерації, яким виправдовується окупація Криму, – це нібито належність півострова до етнічних «слов’янських земель». Історики та експерти з медіаосвіти у цьому посібнику спільно показують, яким чином провадилася цілеспрямована політика Російської імперії та СРСР, з тим, щоб створювати несприятливі умови для кримськотатарського населення ґрунтуючись на медіаматеріалах.

Викладачі, вчителі, які скористаються посібником для проведення заняття і заповнять коротку анкету-апробацію, отримають електронний сертифікат щодо підвищення кваліфікації. Покликання на форму.

Валерій Іванов, професор, доктор філологічних наук, президент Академії української преси;

Оксана Волошенюк, менеджерка медіаосвітніх програм Академії української преси буде говорити щодо міту добровільної співпраці кримського татарського населення з окупаційним режимом зі співавторами посібника та експертами:

Станіславом Цаликом, кримознавцем, письменником та есеїстом;

Раїсою Євтушенко, головним спеціалістом Директорату загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Олександром Мокрогузом, завідувачем кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.

Як щезали кримськотатарські топоніми.

Чи перейшов Севастополь до складу України?

Як кримські татари поверталися до Криму.

Ознайомитися з першими двома посібниками серії можна на сайті Академії української преси за покликаннями:

• Історія Криму першої половини ХХ ст (10 клас): ЗАВАНТАЖИТИ

• «Нариси з історії Криму XVIII – початку XIX ст.: додатковий матеріал для вчителів» для 7-8 класів загальної середньої освіти: ЗАВАНТАЖИТИ

Виготовлення цього посібника, як і всієї серії, стало можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проект «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю громадської організації «Академія української преси» та не обов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В.

Нариси з історії Криму у ХХ ст.: 1939–1990 рр.: додатковий матеріал для вчителів для 10 класу загальної середньої освіти. Навчально-методичний посібник / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / За редакцією Волошенюк О. В., Євтушенко Р. І. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2021. — 71 с.

ISBN 978-617-7370-30-6

Перший серед низки аргументів, якими Росія виправдовує окупацію Криму, – це нібито належність півострова до етнічних «слов’янських земель». Цей посібник містить матеріали до занять з історії та громадянської освіти (10 кл.) і показує, яким чином провадилася цілеспрямована політика СРСР, з тим, щоб створювати несприятливі умови для кримськотатарського населення і, навпаки, сприятливі

для росіян. Посібник пропонує низку завдань з формування навичок верифікації джерел, зокрема візуальних, і критичного мислення. Авторський колектив об’єднав відомого історика та есеїста Станіслава Цалика та експертів Академії української преси.

Викладачі, вчителі, які скористаються посібником для проведення заняття і заповнять коротку анкету-апробацію, отримають електронний сертифікат щодо підвищення кваліфікації лінк на форму

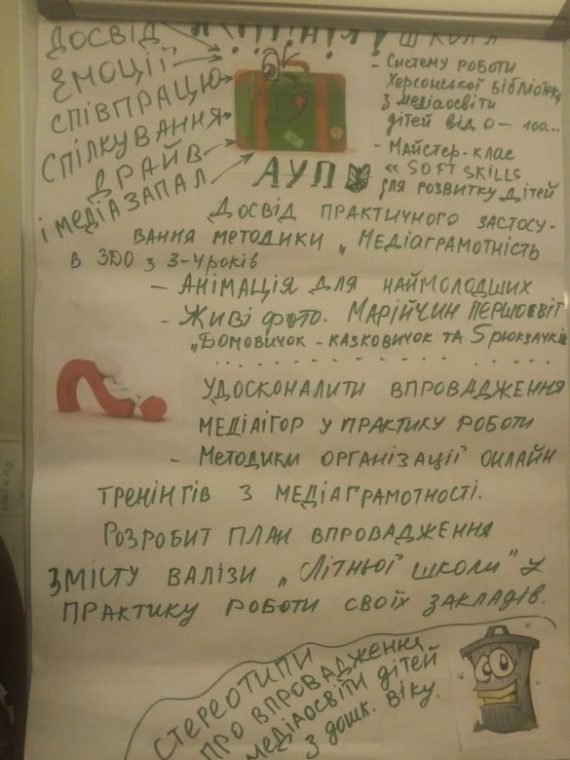

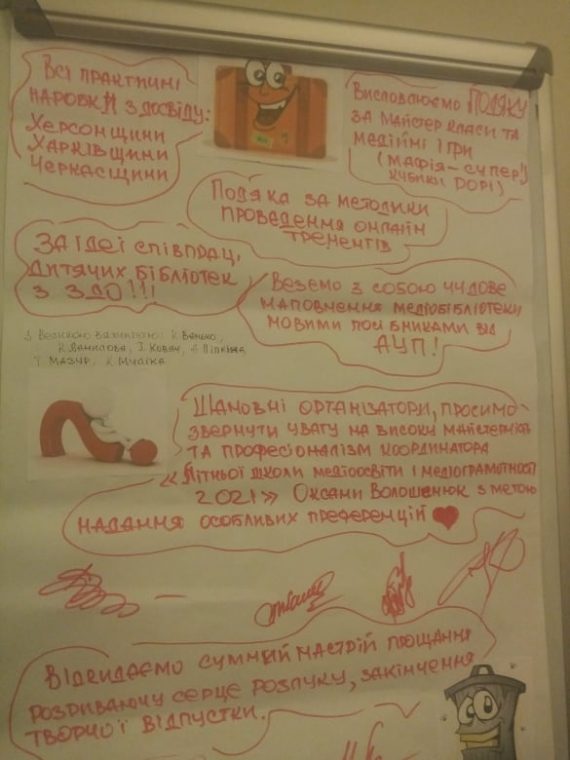

4 феєричні дні 21 Літньої школи медіаосвіти Академії української преси (24-27 червня Полтавська обл. с. Копили) позаду. Програма Школи – серія майстер-класів від медіапедагогів, авторів нового посібника АУП «Медіаограмотність у дошкільному закладі: стратегії для дітей 3-4 років», який уможливив Internews Network.

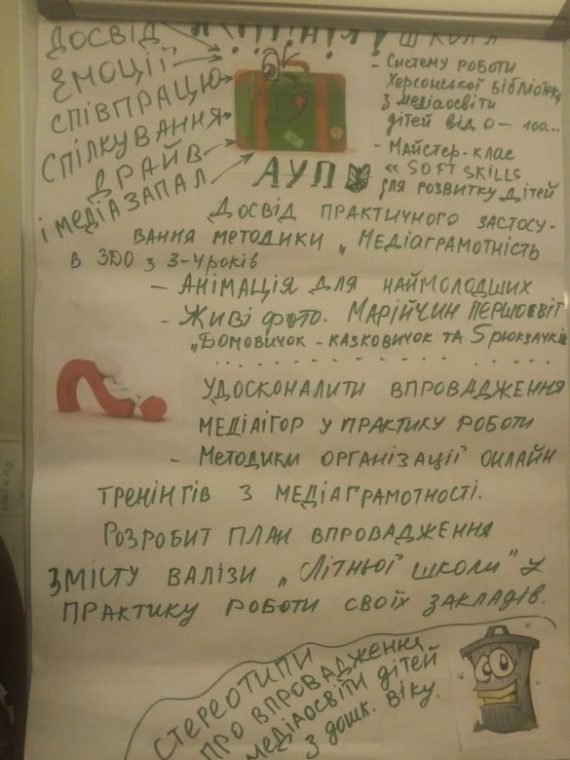

Перед тим, як від’їхати наші учасниці склали в наші уявні «валізки»:

- Збиваючий з ніг досвід роботи Херсонської бібліотеки для дітей;

- Методики проведення онлайн тренінгів від залюбленої в медіаосвіту Тетяни Іванової;

- Досвід методик «Медіаграмотність для наймолодших» від креативної харківської школи на чолі з Галиною Дегтярьової у складі Олени Качури та Світлани Лисенко;

- Емоційні «SOFT SKILLS ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ від Юлії Зорі;

- Медіаграмотну мафію від Юлії Кулик ( гру повторили 2 рази з ФК «Ворскла» на базі якого була Школа);Анімацію для малюків від Ірини Сахалтуєвої;

- Інтерактивну книгу "Подорож Умки в пошуках друга" від Вікторії Кізлевич;

- 4 видання від АУП і довершену програму Школи від Оксани Волошенюк !!!

Залишили однозначно одне:

Стереотипи щодо того, що з дітьми 3-4 років не можна займатися медіаосвітніми практиками, сумний настрій та розпуку.

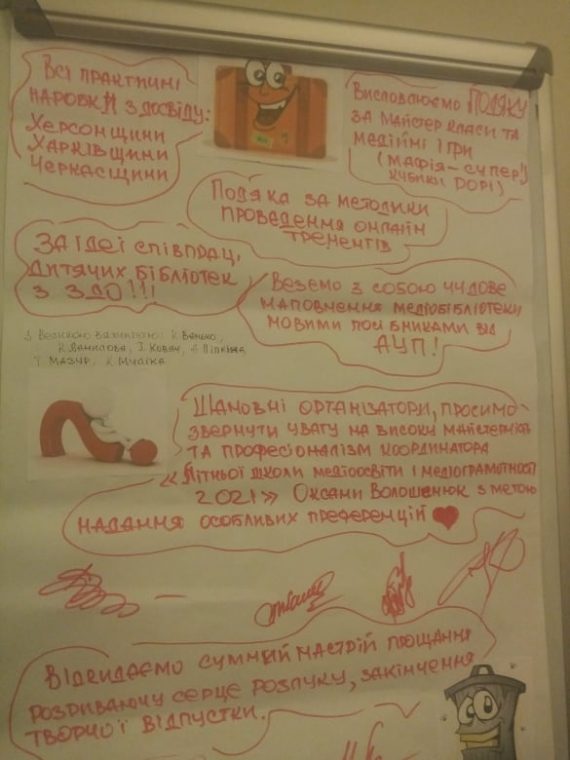

Лише склад валізки Ірини Ковач і Альони Ліпкіної з Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім.Дніпрової Чайки нам добре відомий – там 24 книжки, 25 пальчикових ляльок і ще багато чого…)

А кожному з нас вони залишили побажання (див. останнє фото): «Бажаємо вам більше відпочивати, аніж працювати, адже пряме призначення літа, зробити наше життя більш безтурботним і прекрасним!»

Дякуємо!!! І Многії літа від Олі Романчак з Закарпаття!

Даний проєкт виконується за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Медійна програма в Україні», що реалізується міжнародною організацією Internews та Академією української преси. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.

Мабуть, немає більш впливової маніпулятивної технології, яку, до речі, тотально експлуатують масмедіа, ніж апелювання до емоцій споживачів інформації.

Чому? Тому, що на думку медіапсихологів, людині приносить задоволення переживання емоцій, які він відчуває опосередковано, спостерігаючи за кимось (Р. Харріс "Психологія масових комунікацій).

Тетяна Іванова, авторка вправи, тренерка

Коли сторонній ефект співпадає з нашими психологічними реакціями і настроєм, це підсилює впевненість в тому, що наші відчуття з приводу отриманої інформації коректні і достовірні.

І ось уже, «завдяки» масмедіа, вважає Рашмі Адавала в своїй книзі «Іноді це просто здається правильним ...», ми підсвідомо починаємо шукати ту інформацію, яка підходить під наш настрій. Особливо коли ми не в дусі.

А «не в дусі», ми буваємо часто особливо в наш «пандемічний» час. Адже, згідно з опитуванням, яке провела соціологічна група «Рейтинг» (березень 2021 р.) ті, хто частіше дивляться новини про коронавірус, мають більш високі рівні негативних емоційних станів, ніж ті, хто дивиться їх рідко або не дивиться зовсім. Одним словом, мас-медіа курирують і керують нашими емоціями.

Що робити?

Усвідомлюючи, навчитися ними КЕРУВАТИ

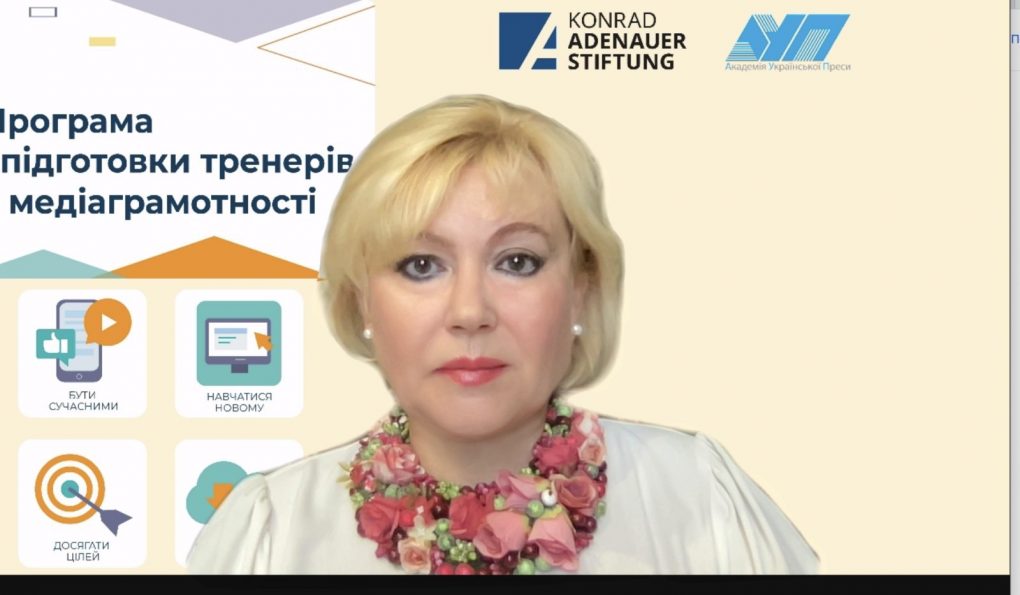

Для цього, в рамках програми підготовки тренерів з медіаграмотності Академія Української Преси та Фонд Konrad-Adenauer-Stiftung презентували свою авторську гру «Колесо медіаемоцій», яку розробили в онлайн ресурсі: http://wordwall.net.

Гру можна проводити в форматі вікторини, як в онлайн, так і в офлайн.

⚡Отже, група ділитися на дві команди і завантажує за посиланням на своїх гаджетах «колесо».

⚡Також обирається журі, яке оцінюватиме якість і швидкість відповідей учасників.

⚡Представники, по одному, в порядку черговості, починають «крутити» барабан, чекаючи «випавшу на їх долю» емодзі, яке символізує емоцію (на відео представлений фрагмент гри).

⚡І, навпроти тієї емоції-емодзі, на якій зупинилося колесо, команда придумує або заголовок, або тему фейкової новини.

Все дуже просто! Тоді, коли ми навчимося відслідковувати ті чи інші емоції і рефлексувати їх у себе - ми стаємо невразливими.

І, як сказав старий і мудрий Учитель Угвей у відомому мультфільмі «Панда Кунг-Фу» саме «в хвилюванні зникає ясність, але як тільки ти даси хвилям заспокоїться ... відповідь стане очевидним».

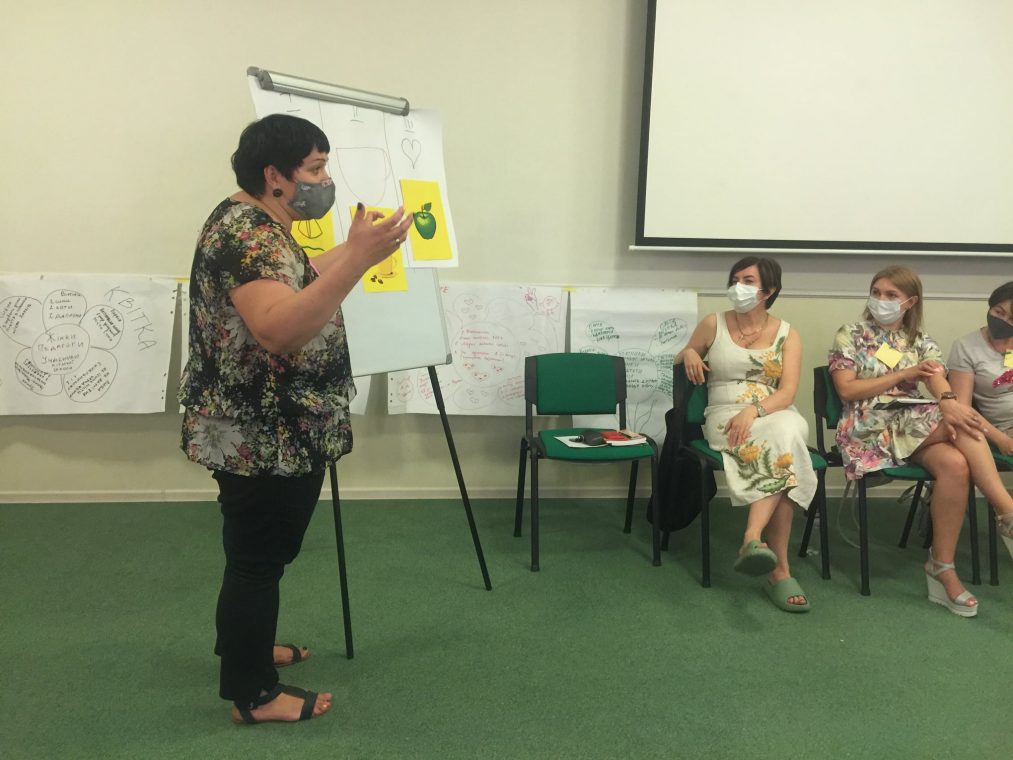

24-27 червня 2021 Академія української преси проводить вже 21 Літню школу медіаосвіти та медіаграмотності (Полтавська обл. с. Копили) за підтримки Internews Network. І вже вдруге - для освітян, які працюють з дошкільниками. Їх зібралося 23 з 14 областей України. Програма Школи – серія майстер-класів від медіапедагогів, авторів нового посібника АУП «Медіаграмотність у дошкільному закладі: стратегії для дітей 3-4 років», який уможливив Internews Network. Складність створення цього курсу в тім, що загальноприйняте поняття медіаграмотності як здатності аналізувати, отримувати доступ та продукувати медіа, здається малодосяжним для дошкільнят. Але авторки з Херсону, Харкова та Черкас змогли сформувати добірку занять, які розвивають початкові стратегії «softskills»: емоційний інтелект, вміння комунікувати та медіаграмотність.Термін «soft skills» або «м’які навички» ввійшов до української педагогіки не так давно матеріал підібраний для розвитку таких «м’яких навичок» як емоційний інтелект, вміння комунікувати та медіаграмотність. Звичайно, розвиток цих умінь тісно переплітається із соціально важливими життєвими навичками та критичним мисленням Посібник містить низку вправ і занять, які допомагають адаптації дитини до медійного простору, надбання первинних вмінь та навичок інформаційної та медійної освіти.

Зіркою першого дня Школи стала Ірина Ковач, завідувачка медіацентру Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки. Ця бібліотека з 2012 року займає активну позицію у розбудові бібліотечної медіаосвіти. В цьому допомагає значний практичний досвіт, набутий у процесі багаторічної діяльності з організації та проведення занять з інформаційної культури дітей та підлітків, бібліотечних медіа уроків, діяльності клубних об’єднань відповідного спрямування.

В бібліотеці працює тринадцять клубних об’єднань для дітей, різної спрямованості: мовні;творчі; пізнавальні;медіаосвітні. А ще, школа для батьків та школа медіаграмотності для працівників бібліотек закладів ЗСО м. Херсон.

П.Ірина – одна з авторок нового посібника вихід якого планується в липні і ми інтригуюче пропонуємо одну з вправ від неї Zanatta-z-mediagramotnosti-Informacijnij-detektor

Даний проєкт виконується за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Медійна програма в Україні», що реалізується міжнародною організацією Internews та Академією української преси. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.

Чи перейшов Севастополь до складу України 1954-го?

І ще щодо багатьох інших проблемних питань ви можете дізнатися 29 червня о 16:00, коли Академія української преси відзначаючи День кримськотатарського прапора, презентує вже третій посібник серії «Історія Криму без пропаганди». Це посібник для вчителів історії України та громадянської освіти «Нариси з історії Криму у ХХ ст.: 1939 - 1990: додатковий матеріал для вчителів» для 10 класу загальної середньої освіти / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / За редакцією Волошенюк О. В., Євтушенко Р. І. підготовлений в партнерстві з Міністерством освіти і науки України. Перші два посібники із серії охоплювали ХVIII-XIX ст. та першу половину ХХ ст.

У цих книжках ми декодуємо метанаратив пропаганди Російської Федерації, яким виправдовується окупація Криму, – це нібито належність півострова до етнічних «слов’янських земель». Історики та експерти з медіаосвіти у цьому посібнику спільно показують, яким чином провадилася цілеспрямована політика Російської імперії та СРСР, з тим, щоб створювати несприятливі умови для кримськотатарського населення ґрунтуючись на медіаматеріалах.

Оксана Волошенюк, менеджерка медіаосвітніх програм Академії української преси буде говорити щодо міту добровільної співпраці кримського татарського населення з окупаційним режимом зі співавторами посібника та експертами:

Станіславом Цаликом, кримознавцем, письменником та есеїстом;

Раїсою Євтушенко, головним спеціалістом Директорату загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Олександром Мокрогузом, завідувачем кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.

- Як щезали кримськотатарські топоніми.

- Чи перейшов Севастополь до складу України?

- Як кримські татари поверталися до Криму.

Презентація відбудеться 29 червня о 16:00 у прямому ефірі на сторінці Академії української преси у Facebook: https://www.facebook.com/aupfoundation

Щоб точно не пропустити цей та інші цікаві заходи і прямі ефіри, підпишіться на сторінку АУП, тоді ви отримаєте нагадування про початок прямого ефіру.

Ознайомитися з першими двома посібниками серії можна на сайті Академії української преси за покликаннями:

Виготовлення цього посібника, як і всієї серії, стало можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проект «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю громадської організації «Академія української преси» та не обов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

Георгий ПОЧЕПЦОВ, rezonans.asia

Мы живем в мире воздействий, которые подталкивают нас к изменению поведения в ту или иную сторону. Эти воздействия могут прямыми, или линейными, и непрямыми, или нелинейными. Кстати, перестройка была такой же поведенческой войной непрямого порядка, когда декларировалось одно, а делалось другое. Кстати, нелинейность считается приметой именно стратегического, а не тактического уровня. Раз ее сложнее заметить, то ей сложнее и сопротивляться.

Линейность понятна и прозрачна. Если на столбе написано “Не влезай, убьет”, то данное действие вводится в число запрещенных. Здесь даже заранее заложено наказание. Причем этот запрет носит официальный характер. А официальный – значит, прямой. Он всегда будет связан с наказанием за нарушение.

Принимает вид прямого, то есть линейного воздействия, и повышение публичности запрета, например, высказывание его с помощью медиа. В этом случае негатив перестает быть негативом о конкретном объекте, а становится правилом, определяющим, что такое хорошо и что такое плохо.

И тут вновь на помощь приходят телепропагандисты. Например, В. Соловьев не имеет ни минуты покоя, он успевает не только свои передачи вести, но и раздавать “метки” тем, кто уклоняется от правильных мыслей. Вот его мнение по поводу К. Собчак, которая в своем инстаграме 9 мая заявила, что поздравления ветеранов в тиктоках и бряцание оружием на Красной площади вызывают у нее неприятие: “Слова Собчак вызвали ярость у Владимира Соловьева, который в прямом эфире своей программы «Соловьев LIVE» пригрозил коллеге. По словам Соловьева, «любую подлость, пошлость и мерзость» со стороны Собчак прикрывает память о ее отце. «Тебе можно все! Потому что потом ты падёшь на колени, будешь рыдать, раскаиваться, пошлешь маму – все понятно про тебя. И будут отмаливать и уговаривать, чтобы взяли на очередной канал, где ты загадишь очередное шоу, в очередной раз не дав никаких рейтингов. Ты – антирейтинг, это известно» [1].

Когда народный артист России Д. Назаров выложил в сеть видео с такими стихами:

Зачем в барьерах вся Россия?

Зачем оттачивать парад?

Парад чего? Парад бессилия?

Парад запретов и оград?

Парад расстрелянных пособий?

Убитый пенсионный фонд?

Забытой славы и надгробий?

И фронт, развернутый в народ.

Воинственные железяки везут воинственных ребят.

Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад.

И здесь снова “пропагандист Владимир Соловьев был гораздо более категоричен и никаких ссылок на здоровье не принял, потребовав даже уволить актера из театра: «Читать такую пошлятину – в принципе стыд и позор. Читать на камеру не выучив, с клишированными, бульварными интонациями, будучи артистом – вдвойне стыд и позор. А уж для «народного» и «заслуженного» так и вовсе заявка на профнепригодность…” ([2], см. также [3]).

И развернулась целая эпопея: “В сети пост актер был раскритикован множеством пользователей, а руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала Назарова русофобом. Спросили у актера о его отношении к этому празднику и не боится ли он последствий своего высказывания. [Его ответ был таков]: “зачем эта помпезность, эти бесконечные репетиции, сжигание сил, времени, денег, а также паралич городов, где предстоит парад? И 800 миллионов, которые были потрачены на это, они могли бы быть потрачены на газификацию домов ветеранов, на водопровод» [4].

Актера Назарова назвали сумасшедшим из-за стиха о “бессмысленном параде”: Но многие подписчики Назарова в соцсети высказались в его поддержку. “Память – это не раз в год прогнать технику и потратить деньги на салют! Память – это сытые старики!”, “Мне эта псевдопатриотическая показуха не нужна. И ветеранам уже не нужна”, “Вы абсолютно правы! Парад чего? Нищих ветеранов” – гласят комментарии” [5].

Назвав парад бессмысленным, Назаров получил в ответ волну организованного гнева: “Актер признался, что люди очень эмоционально отнеслись к его размышлениям. С одной стороны, очень много людей после этого подписались на его страницу в инстаграме, выразив, таким образом, солидарность с его позицией, но немало было разгневанных и откровенно агрессивных посланий. – Мне сыпались угрозы: «Мы знаем, где ты живешь, ходи оглядывайся усатое дерьмо…». Назаров объяснил, что никак не может плохо относиться к памяти о войне, потому что его дед погиб в Сталинграде, а сам он внук отца и бабушки, переживших Блокаду” [6].

То есть удар по актеру шел по множеству “орудий”, что говорит не только об организованном системном ответе, но и о том, что в результате из него делают пример-пугало, заставляющий замолчать других. То есть линейное и нелинейное измерение в такой атаке на чужое мнение.

Одновременно мы видим, что выстроенная политическая система не выдерживает существование альтернативных мнений, поскольку носит во многом ритуальный характер, благодаря которому любое отклонение становится наказуемым, особенно если эти “информационные отклонения” связаны или с известными людьми, или с альтернативными медиа, которые таким образом начинают “раскручиваться”, представляя для власти в результате более серьезную опасность. Примером последнего варианта давления власти стало закрытие всего лишь студенческого журнала DOXA. Вот информация о его “взрослении”: “DOXA создали студенты-гуманитарии “Вышки” после того, как провели несколько мероприятий о критике университета: говорили о проблемах студенчества и обсуждали студенческие протесты 1968 года во Франции. “Было какое-то напряжение между тем, что мы видели в университете, что мы читали и что нас волновало. Мы видели плохие, непродуманные курсы – и в какой-то момент возникала идея журнала, который привлекал бы внимание к этим проблемам”, – вспоминает выпускник факультета философии ВШЭ Сергей Машуков, который был соавтором первого материала журнала. Статья представляла собой перечень “худших курсов” с анонимными негативными отзывами студентов о них. Некоторые студенты, которые стали источниками для этого материала, попросили убрать свои имена оттуда после публикации, говорит Машуков. “Я понимаю людей, которые восприняли этот материал как жестокий. Но в отношении этих курсов действительно был консенсус, что с ними что-то не так. При всех недостатках этого материала – это была проблема, которая не решалась”” [7].

Руководство стало их рассматривать в качестве “разрушителей”. Но они просто другие, их мир в головах другой, и они хотят, чтобы другим стал и внешний мир. И это неприятие мира будет только нарастать. Социолог А. Архипова подсчитала, что летние летние протесты 2019 года в Москве на 20% состояли из молодежи: “Это закономерный процесс для молодых людей – хотеть изменений. Странно, если бы молодые люди не хотели изменений” (там же).

Советский вариант информационного пространства всегда противился новизне, он носил более ритуальный характер, как и выступления всех главных действующих лиц, во многом повторяющих то, что говорилось вчера. Любое”иное” было ЧП, с которым начинали бороться. В реальности оно не могло представлять никакой опасности при монопольном положении пропагандистской модели мира. Но важен был сам факт, даже если он был единичным, поскольку он мог стать “дурным” примером.

Мы видим повтор этой модели в сегодняшней России. То есть политические ток-шоу и их участники задействованы не только на стратегических направлениях, “стреляя” по врагам внешним, но даже на тактических, “стреляя” по врагам внутренним, поскольку должны реагировать на любое отклонение от генеральной линии. Правда, тем самым они завышают статус высказываний “тактических врагов”, обращая на них дополнительное внимание. Правда, как вспоминал о своей работе с Путиным Г Павловский “Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага” [8]. Такой подход делает мир гораздо более понятным, видимо, по этой причине он и может пользоваться успехом не только у власти, но и у населения. Наличие врага создает более простой и одновременно воссоздает более древний способ построения и осмысления мира в головах. Враг всегда опасен, начиная со времен жизни в пещере.

Павловский также следующим образом объясняет выстраивание такой мощной информационной системы, что началось во времена Ельцина: “было еще, извините, контрактное задание. Оно заключалось в создании системы стратегического управления политикой и информационным полем, которые обеспечат безболезненный и законный, путем выборов, уход Бориса Ельцина на пенсию по истечении второго срока. Задача была поставлена еще в конце 1996 года, после операции на сердце. Под нее реконструировали администрацию президента, создали управление информационной политики во главе с Михаилом Лесиным. Это большая система, включающая постоянные функции, которых не было в администрации, — постоянное слежение за информационным полем, моментальное реагирование, мониторинг успешности политических акций” (там же).

И о ее будущем: “система достигла своего акме, и ее ждет сброс к простоте. Она не удерживает тех результатов, которых достигла, они вываливаются из рук. Ее кадры ищут, как все упростить. Ей предстоит пережить встречу с реальностью как неуспех, причем фатальный неуспех. Это может пройти и в мирных формах, между прочим. Но необязательно”.

Будущего не знает никто. Но по переходу от информационного к информационно-репрессивному управлению и в Беларуси, и в России становится понятно, что власть теряет управляемость: сначала мозгами, а затем и поведением. Все это, вероятно, связана с ожидаемым транзитом власти.

Современная власть не опирается на идеологию, как это было в советское время, и тогда действия власти были более понятны. Сегодня власть опирается на деньги, информацию и репрессии, имея возможность управлять ими, а с их помощью гражданами.

Властителями дум постепенно стали не писатели с книгами или режиссеры с фильмами, как раньше, сегодня властвуют над умами ведущие телевизионных политических ток-шоу, поскольку именно они находятся на точке встречи власти и массового сознания, поскольку политики не способны на такое функционирование. Они хотят руководить, а тут надо трудиться.

По этой причине все реальные информационные механизмы в государстве забираются под одно крыло. И это началось с приходом во власть: “едва ли не первое, что сделал Владимир Путин после своего вступления в 2000 году в должность главы государства, – принудил основные телеканалы, в ту пору самые влиятельные средства массовой информации в стране, действовать в интересах правительства. В начале президентства Путина только один из трёх главных национальных телеканалов контролировался властью. Спустя три года все оказались под жестким контролем государства. Пропаганда в российских СМИ обрела свою нынешнюю – кажется, вполне совершенную – форму весной 2014 года, в разгар украинского кризиса” [9].

И теперь о дне сегодняшнем: “В России в 2021 году затраты бюджета на поддержку СМИ увеличились сразу на 40%. Почти 103 млрд рублей поделили между собой Первый канал, RT, НТВ, “ТВ Центр”, ВГТРК и другие близкие к государству медиа. Большинство этих телеканалов являются коммерческими лишь формально, они существуют на дотации из государственного бюджета и сами себя не окупают. С 2013 года гиганты телевещания почти ежегодно фиксируют убытки. Например, в 2019 году чистый убыток ВГТРК (“Россия 1”, “Россия К”, “Россия 24” и др.) составил более 27,1 миллиардов рублей, а Первого канала – более 4 миллиардов. Каждый год растут расходы бюджета на деятельность телеканала Russia Today. Флагман международных медиаопераций России, RT создан в 2005 году как финансируемый государством англоязычный телеканал, предлагающий иностранной аудитории “альтернативный взгляд на текущие события”, однако представляет он не независимые точки зрения, но официальную позицию Москвы. В 2020 году RT потратил 22 миллиарда бюджетных рублей” (там же).

Мы попали в мир информации, которая ничего не значит, поскольку она все больше отрывается от реальности. Советский информационный набор все же опирался на идеологию. Сегодня такой идеологией стало просто удержание власти на бесконечный срок. Скажем так: власть всегда хочет остаться у власти. Это продемонстрировал Сталин. Это продемонстрировал Брежнев. Это демонстрирует Путин.

И для этого используется странный синтез не идеологии, которой уже нет по закону, а как бы соединение идеологических “балок” из разных эпох. Все, что подходит, зачисляется в свой “лагерь”, не обращая внимание на негативные шлейфы.

В. Путин цитирует И. Ильина, которого хоть не читает, но слушает в машине, а это фигура весьма неоднозначная: “В 2005 году на кладбище Донского монастыря со всем государственными почестями перезахоронили перевезенный из Франции прах писателя и философа Ивана Ильина. Его в то время часто цитировали высокие государственные чины, политики, некоторые деятели культуры, считая идеологом русской патриотической мысли. В России издано многотомное собрание его сочинений. В 1933 году Иван Ильин приветствовал приход к власти Гитлера: «Европа не понимает национал-социалистического движения… Мы советуем не верить пропаганде, трубящей о здешних «зверствах»… То, что совершается, есть великое социальное переслоение; но не имущественное, а государственно-политическое и культурно-водительское… Что cделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе». С 1933 года прошло 15 лет. 15 лет после страшной войны, трагедии человечества. В 1947 году состоялся Нюрнбергский процесс. С кинокадрами из концлагерей, потрясшими мир. Тем не менее, в 1948 году Иван Ильин в статье «О фашизме» писал: «Фашизм был… прав, поскольку искал справедливых социально-политических реформ… Фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру»” [10].

То есть в этом случае глаза закрываются на негативный шлейф вокруг этой фигуры, как и некоторых других, если они нужны для пропагандистских целей. Ильин был выслан еще Лениным, он стоял в таком перечне, вышедшим с одобрения вождя: «Список активной антисоветской интеллигенции (профессуры)» [11].

То есть практически это близкий сегодняшнему тип уничтожения альтернативных коммуникативных потоков. Сначала отправляли за границу, потом Сталин отправлял в ГУЛАГ.

Так идет борьба за создание монолога власти из возможного диалога граждан. Монолог, заглушающий другие голоса, потом становится единственным вариантом информационных и виртуальных потоков.

С. Лурье видит эту модель в работе с историей: “Вы знаете, это такая довольно обычная для России история. Весь XIX век опирались на Отечественную войну 1812 года и вспоминали Бородинскую годовщину, писали “Клеветникам России”. Это опора на какие-то вещи, которые удались. Если нет больших успехов, то нужно придумать что-то: православие, самодержавие, Земский собор 1613 года и крещение Руси, флаг над Рейхстагом – как бы это приватизировать и выдать за. С религией, в общем, не удалось, православие не стало такой мощной вехой, они пытались с этим как-то поработать – но нет. Вот такое вот язычество, выраженное в этом культе войны и победы. При этом память о войне не восстанавливается, истинные герои забыты. Косточки русские лежат на Невском пятачке, жертв войны не вспоминают, завет Ольги Берггольц “Никто не забыт – ничто не забыто” не исполняется. Все забыто, кроме фильма о Зое Космодемьянской и героях-панфиловцах. Это совершенная правда. То есть это такая форма язычества. Не думаю, что это приведет к каким-либо положительным целям. Напомню, что советская власть строила свою мифологию вокруг, скажем, столетия Ленина или 50-летия советской власти, что немедленно привело к тому, что начали рассказывать анекдоты о Ленине, Чапаеве и слово “коммунисты” стало все менее и менее приличным. Так вот они замусорят и память о войне ” [12].

Сегодняшних строителей этого “иного” мира тоже можно понять. Они должны делать идеологию не саму по себе, а из того, что есть в наличии. Убрав из этого списка революцию 1917 года, остается лишь война 1941 – 1945. Она понятна и еще близка. Она была хорошо раскручена советской пропагандой, поэтому и эта победа стала базовой.

Победа во все века используется в пропаганде. Октавиан в борьбе с Антонием, связанным с Клеопатрой, изображал его как “неримлянина”, порабощенного страстью и колдовством Клеопатры, а сам он настоящий римлянин, принесший в Рим мир, не имеющий египетской любовницы [13]. Он получил титул “императора”, то есть командующего-победителя.

Мирным вариантом опоры на войну стал поиск “силовика” на избрание президентом после Ельцина. Г. Павловский вспоминал контекст того времени: “Ельцин сильно переживал катастрофу Беловежских соглашений. Без этого думаю он бы не пошел на выдвижение в главы государства человека из КГБ. Здесь есть что-то личное. Что-то советское вдруг откликнулось в нем, как потом откликнется на самого Путина избиратель 1999 года. Замечу: Путин – безусловно, радикально личное решение Ельцина. Советчиков теперь много, все настаивают на авторстве наперебой. Но кто бы что ему не советовал, про Путина Ельцин решил сам. Ельцин вообще был сценарист власти, это у него общее со Сталиным. Однако Ельцин своих актеров не убивал, а просто их увольнял. Думаю, если б Примаков не пошел на союз с Лужковым, он тоже мог стать преемником. Примаков породил всплеск массовых ожиданий, и этим многое подсказал для кампании Путина. Стало ясно, где массовый нерв, каковы запросы. Нужен был тот, кто отыграет Чечню обратно, поскольку без этого Россия не верила в свое существование. Когда в 99-м году проводили социологическое исследование кого из киногероев хотят в президенты, в первую тройку популярности попали Штирлиц с Жегловым. Была даже шуточная обложка «Коммерсанта-Власть» со Штирлицем: «Президент-2000» ” [14].

То есть власть прочно ассоциируется не с хлюпиком в очках, а с силой. Массовое сознание жаждет сильного игрока, которому готово подчиниться. Этот вариант называется патриархальной моделью, и он наиболее характерен для старшего поколения, у которого психологически существует большая зависимость от власти. Пенсионер боится потерять пенсию, о чем не думает молодой человек.

При этом есть также вариант воздействия не только прямо, но и с помощью мягкой силы, что является примером нелинейности. Мы можем смотреть на нее как гибридную, поскольку это воздействие идет в одной плоскости, например, развлекательной, чтобы получить результат в другой, например, политической. Именно так можно расценивать советский проигрыш в холодной войне, когда, утрируя говоря, американские джинсы победили советскую атомную бомбу. Для молодежи джинсы (и подобные вещи) оказались важнее и сильнее, чем ракеты. Тут, конечно, следует добавить, что перестройку делали сами ЦК КПСС и КГБ, но делать ее их убедила сама жизнь. Дети номенклатуры учились на международных специальностях, включая даже просто иностранные языки, что говорит в определенной степени и атмосфере дома. И сегодня, оказалось, что дети всех генсеков от Сталина до Андропова давно живут за рубежом [15 – 20]. Это все понятно, мы все люди, но не совсем честно…

В мозгах “Джинсы” сильнее “Бомбы”, в реальности, понятно, все будет наоборот. Но в мирной жизни мозги сильнее. Они еще сильнее, когда их не пугают, а завлекают. Собственно говоря, это и есть “мягкая сила”, побеждающая “жесткую”. Но плюс к этому “жесткая сила” работает по охраняемым объектам, зато “мягкая” движется туда, где такой условной охраны нет.

Любое снятие границ, даже самое малое, разрушало СССР. С. Волков, например вспоминает: “приезд афроамериканской оперы со спектаклем “Порги и Бесс” в Москву. Это была сенсация, которая изменила понимание, отношение к американской музыке. Тогда впервые со сцены можно было услышать эту потрясающую оперу Гершвина. Или другой пример – победа Вана Клиберна на первом Международном конкурсе имени Чайковского. Это тоже была сенсация, которая затронула широчайшие круги советской публики, это не касалось только меломанов. Сейчас проходят конкурсы Чайковского, но только узкий круг людей, специально интересующихся классической музыкой, в это вовлекается. Победа же Клиберна стала общесоюзным феноменом. Клиберн стал буквально национальным героем в Советском Союзе у самых широких слоев населения. Любой человек из той эпохи знает, кто это такой, сейчас такое себе представить невозможно” [21].

Итак, в холодной войне все же победили “Битлз”. А. Генис говорит: “в контексте холодной войны “Битлз” выглядели совершенно не так, как сегодня. Дело в том, что Англия 60-х годов уже не была сверхдержавой, она уже не правила морями, это уже был маленький “изумрудный остров”, как говорил Шекспир. Но в ответ на распад империи Англия взяла реванш в области массовой культуры. “Битлз” и “Джеймс Бонд” вышли победителями в схватке с тоталитарным режимом. “Битлз” взорвали привычный образ жизни. При этом слова их, особенно первых песен, были никакими, но музыка действовала на подсознательном уровне, она означала одно – свободу. Причем эта свобода была не артикулирована, она не была свобода от чего-то. Никто не говорил, что это свобода от рабства, ничего подобного, это была свобода как таковая. И эта свобода работала в две стороны, она размывала и истеблишмент в Америке, на Западе, она создавала контркультуру, которая кардинально изменила ход жизни. Во времена вьетнамской войны уже совсем другая была обстановка в мире, и это произошло во многом благодаря, казалось бы, беззлобным песням “Битлз”, сокрушившим статус-кво” (там же)

С. Волков дает такое объяснение феномену победы Битлз: “Это было освобождающее влияние. До этого советская песня была официозной, я не побоюсь этого слова, и даже в компаниях пели только то, что раздавалось из репродуктора. Песни бардов длительное время ни из каких репродукторов, ни на каких пластинках не появлялись. Я вспоминаю в мое время злобные реакции на еще полуподпольные выступления Окуджавы, знаменитое его выступление в Доме кино в Ленинграде, на которое была агрессивная атака со стороны официальной прессы. Высоцкий тоже подвергался беспрестанной критике. И композиторы, признанные песенные композиторы того времени в лице того же Богословского или каких-то других такого рода фигур, очень болезненно относились к популярности бардов, потому что барды отнимали у них аудиторию, отнимали денежные потоки, денежные отчисления. Они видели, что теряют аудиторию, они не знали, что с этим делать, и вели себя агрессивно по отношению и к в Высоцкому, и к Окуджаве” (там же).

“Совок” или “период застоя” это термины победившей стороны. Внутри этих терминов особо не было, поскольку люди жили и работали так, как и раньше. Более того, они видели перемены к лучшему, в то время как сегодня они скорее видят перемены к худшему.

Вот еще один взгляд на “застой” [22]:

- "Период застоя был очень странным временем. Все было одновременно. Зарубежные гастроли легендарных театров и борьба с диссидентами, мировая известность Майи Плисецкой и ссылка академика Сахарова, дискриминация евреев в сильнейших вузах и расцвет национального искусства, сотрудничество в космосе и воровство западных компьютерных технологий, фигуристы Ирина Роднина и бежавшие из страны Олег Белоусов и Людмила Протопопова. И под занавес Советского Союза все достижения мягкой силы снова оказались перечеркнуты вторжением в Афганистан";

- "на протяжении последних ста лет ни разу военные способы увеличения влияния России не давали никакого результата. В большинстве своем на силу всегда находилась еще большая сила, при этом страна почти всегда лишалась достижений, полученных с помощью мягкой силы. Чем выше был уровень авторитаризма в стране, тем меньше ее правители полагались на мягкую силу. Объясняется это тем, что это мягкое влияние означает свободу культуры, свободу предпринимательства, свободу самовыражения. Soft power не подчиняется диктаторам и автократам, ее сложно заставить служить власти, но с ее помощью легко увеличить влияние страны в мире, что дает выгоду всем гражданам. Но чем дальше Россия будет двигаться по пути авторитаризма, тем слабее будет ее влияние. И никакие силовики не смогут дать стране столько, сколько самостоятельный «Яндекс» и свободный Сбербанк, независимая Russia Today и неподконтрольный МГУ".

“Застой”, как и перестройка, был набором линейных и нелинейных воздействий, причем с двух сторон, поскольку послабление контроля если не открывает, то приоткрывает альтернативные информационные и виртуальные потоки. Они входят, неся с собой альтернативную картину мира.

Можно дать множество объяснений и обоснований, но факт остается фактом: мозги изменились, за ними последовало и крушение советской системы. Правда, “мозги изменились”, потому что сама власть приоткрыла границы с Западом, а “крушение системы” тоже произошло в результате того, что так решили ее руководители. Причем сам Горбачев был всего лишь ведомым, а не ведущим игроком всех этих процессов.

Мир в головах и мир перед глазами не совпадают, поскольку, кроме реальности, есть и ее модель. Информационные и виртуальные потоки формируют картину мира. Когда они носят системный, то есть управляемый характер, возникает картина мира, нужная субъекту управления. У объекта управления не так много возможностей защититься от такого воздействия. Система потому и именуется системой, что проводит свои действия сразу во всех пространствах: физическом, информационном и виртуальном.

Причем то, что разрешено “своим”, самым строгим образом запрещено “чужим”. Например, российский Минюст включил в дело о признании художницы Апахончич «иностранным агентом» справку о ее упоминаниях в зарубежных СМИ за пять лет, а также из-за такой информации: «На предварительном заседании выяснилось, что власти приняли такое решение из-за получения девушкой зарплаты от французского колледжа за преподавание русского языка, зарплаты от “Красного креста” и гонорара за фестивали и другие переводы через PayPal» [23].

А с другой стороны в прессе прозвучали имена топ-10 руководителей спецслужб и правоохранительных органов России с интересами за границей, которых никто не трогает: хотя “за последние 10 лет число приговоров по статьям о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны выросло в шесть раз. Шпиономанию подогревает и риторика властей о «государстве в кольце врагов». Не проходит и дня, чтобы очередной депутат, член Совета федерации, высокопоставленный силовик или чиновник не высказался об опасностях и угрозах со стороны Запада. Риторика сопровождается принятием скандальных законов, например, об иностранных агентах или о нежелательных организациях. Наконец, недавно принятые поправки в Конституцию отменяют приоритет международного права над национальным. Кажется, что Россия, по мнению властей, наводнена западными шпионами и агентами влияния. При этом родные и близкие самых высокопоставленных российских силовиков вели бизнес, используя западные юрисдикции, имели счета в зарубежных банках, а в некоторых случаях обращались за видом на жительство в странах НАТО” [24 – 25].

Система защищается, создавая двойные стандарты. Она дает тем, кто является ее опорой то, что запрещает другим. Собственно говоря, такая модель свойственна не только сфере спецслужб, но и сфере медиа, где “телешаманы”, получая все в свое распоряжение, вечерами пытаются заглушить потоки, идущие из интернета.

Л. Гозман видит причины наступившего “подмораживания” в следующем: “Было две причины, как мне кажется, почему стали так давить. Одна причина не столько личная, я не имею чести быть знакомым с Владимиром Владимировичем, сколько корпоративные особенности. Оперативный сотрудник спецслужб не только российских, американских, немецких и так далее, не должен управлять государством, с моей точки зрения. Потому что менталитет спецслужб – это совершенно особый менталитет в любой стране мира. Это суперсекретность, они стоят над законом, для них все враги и кругом заговоры. Это их работа – это правильно, они должны так думать. Если их контролирует гражданское общество, парламент и так далее, то это нормально. Так же как, допустим, действующий генерал должен воспринимать любой движущийся объект как угрозу безопасности своей страны. Они, разумеется, ненавидят свободу, самовыражение. Вариант “если вы умный, чего вы строем не ходите?” – это, конечно, для них, это их менталитет.

Вторая причина в другом, как мне кажется, которая стала усиливаться и усиливаться. У них ничего не получается. Пока были “тучные” годы, пока нефть 150 и прочее, можно позволять чирикать кому-то, но когда становится хуже и хуже все время, надо как-то обосновывать свое пребывание у власти. Он же не может сказать: посмотрите, как мы стали хорошо жить, какие у нас хорошие дороги, какая хорошая медицина и так далее. Он это периодически говорит, но ему никто не верит, потому что все видят, как на самом деле. Ему нужно обоснование, я имею в виду коллективному ему, почему ты у власти. Потому что кругом враги. Потому что враги внутри, враги снаружи, на нас хотят напасть, нас хотят унизить, нас хотят поставить на колени и все прочее. Когда военное положение, естественно, нельзя позволять всяким наймитам наших врагов, вроде вас или меня, чирикать что хотят, потому что все для фронта, все для победы” [26].

С.Алексиевич добавляет еще такой аспект, идущий из прошлого: “наша культура – это культура насилия. Она глубоко вплетена в историю. Иначе мы бы не слышали по телевизору реляции о новом танке, о новом самолете, о новом крейсере. И поэтому маленький человек может только одним защититься – лишь бы не было войны. Я родилась в Украине и выросла в белорусской деревне и все время это слышала. О большой войне говорят скорее сейчас. Мир оказался на таком повсеместном градусе ненависти, что раньше такие проблемы решались только большой войной. И все после нее начиналось наново” [27].

Для Глеба Павловского проблема лежит не в наличии или отсутствии современных технологий: “Я не думаю, что не было возможности объединяться и протестовать. Я даже думаю наоборот, что тогда в 90 годы ходили, протестовали в значительно большем числе, чем протестуют сегодня. Если у тебя поставили дома телефон – это не значит, что ты кидаешься к телефону и договариваешься о создании антигосударственной организации. Во-первых, потому что его могут снять, а тебя посадить. Я думаю, что проблема в людях, а не в технических средствах. Социальные сети, между прочим, прекрасно подходят для формирования нового тоталитарного сознания, я не сомневаюсь в этом. Потому что они формируют на самом деле новый закрытый мир, мир, в котором нет памяти. Не может человек поставить вопрос о том, что было год назад, потому что это не актуально, актуально то, что было вчера.

Даже свою ленту трудно просмотреть, кто в здравом уме будет просматривать свою ленту. Это уже не роман “Война и мир”, то есть нет места большим текстам и нет места анализу. Анализ нельзя вместить не только в строку Твиттера, но нельзя вместить и в запись в блоге. Реплики, это разовые реплики. Ты сказал – красиво, много лайков. Пошел дальше. Забыл. То есть потенциально, как и в любой человеческой системе, в социальных сетях может возникнуть угроза человеческой свободе. И она возникнет, я абсолютно уверен. Какие-то зачатки этого мы видели в стадах платных троллей, которые носятся с топотом и ржанием и периодически начинают все кричать что-то одно в одну дуду то против Pussy Riot, то против американских усыновителей, то еще что-нибудь. Это тоже кто-то делает. Это такой управляемый плебс, на самом деле десоциолизированный, социопатичный и являющийся патриотами только по платежной ведомости. Понятно, что изменится ведомость, изменится и патриотизм. Так что здесь нельзя рассчитывать на то, что социальные сети сами сделают, создадут гражданское сознание” [28].

Мир управляем прямым и косвенным воздействием. Не зря на “мягкую силу” как на способ воздействия Дж Най обратил внимание уже в наше время, хотя, конечно, она существовала всегда. Просто мир действительно стал мягче к человеку, но при этом надо было сохранить управляемость, и ее сохранили, расширив инструментарий воздействия. Линейное воздействие – заметно, нелинейное – проходит мимо. Оно казалось более сложным, когда были другие, более физические методы, воздействия. Когда физические методы отходят в сторону, приходится пользоваться иным инструментарием.

И наоборот, возможен возврат к физическому инструментарию. С. Осипова пишет: “Пытаться заставить молчать могут кого угодно: журналистов и врачей, заключённых и силовиков, политиков и случайных свидетелей того, как колонна танков едет в сторону границы. И чтобы заставить молчать, представители власти “демократической” страны используют, как ни странно, законы, а часто и вовсе принимают именно для этой цели новые. Так были придуманы законы об “иностранных агентах” – НКО, физических лицах и СМИ; статья о митингах (“дадинская” ст. 212.1 УК); ужесточения в уставе Вооруженных сил России, которые запретили военным указывать информацию о своей службе в интернете и СМИ и иметь телефоны на службе; выхолащивание ОНК; запрет Министерства здравоохранения врачам публично высказываться о коронавирусе и многое другое.

Потому что если у кого-то получилось добраться до правды, то он должен молчать – не давать интервью, не проводить расследования, не выходить на акции протеста, не осаждать информационную крепость. <> Это попытки поставить блок на всех, кто имеет доступ к хоть сколько-нибудь общественно важной информации, которую, по мнению представителей власти, этому самому обществу знать необязательно и даже вредно. Гражданам показывают, что прийти могут за каждым: за тем, кто открыто противостоит вранью и коррупции; за тем, кто участвует в выборах; за тем, кто пишет об этом; за теми, кто рассказывает о протестах и поддерживает их участников. Гражданам показывают, что правоохранителям неважно, кого задерживать, сколько лет задержанному или арестованному, чем он занимается, кто у него на попечении, как треснет или сломается его жизнь и жизнь его близких” [29].

И это теперь называют ресоветизацией в отличие от десоветизации недавнего прошлого. Е. Мишина пишет [30]:

– “В последнее десятилетие российское нормотворчество и российское правоприменение ясно демонстрируют, что ветер перемен теперь дует совершенно в другую сторону. Десоветизация, одна из ключевых задач постсоветской трансформации, не просто перестала быть приоритетом — она исчезла с повестки дня. И наш паровоз теперь летит не вперед, а назад, в советское прошлое. Можно называть разные даты начала процесса ресоветизации. Но наиболее четко эта тенденция обозначилась с начала 2010-х. И не просто обозначилась, а стала мейнстримом. Все изменения, произошедшие в этот период — это кирпичики, используемые при строительстве стены, которой Россия начала отгораживаться от общепризнанных демократических принципов и принципов и норм международного права. Одновременно с этим начали возрождаться самые худшие традиции и практики первых десятилетий советской власти. Более того — инициаторы этих изменений возвращают страну в период классовой борьбы, когда враги и снаружи, и внутри, и врагов этих следует изобличить и обезвредить”;

– “Дело DОХА показало, что возвращается еще один хорошо известный советский принцип — принцип аналогии. Согласно этому принципу, если действие или же бездействие считалось общественно опасным деянием, но при этом данный состав преступления не был предусмотрен действующим уголовным правом, это вовсе не означало невозможность уголовного преследования за совершение такого деяния. Здесь на авансцене выступал судья, которому надлежало изыскать в действующем советском законодательстве состав преступления, сходный, по определенным признакам напоминающий или аналогичный совершенному действию (бездействию). Эту норму и подлежало применить в конкретном деле”.

Мы стали жить в мире перемен, но в ряде случаев этот мир перемен разворачивает нас назад, поскольку система управления оказалась неспособной к новым реалиям. Она начинает разворачиваться к проверенному советскому принципу властного монолога путем запрета любого альтернативного мнения. При этом новые поколения тяжело воспринимают этот разворот.

Литература

- «Будешь рыдать и раскаиваться»: Соловьев пригрозил Собчак за критику парада Победы https://newizv.ru/news/society/11-05-2021/budesh-rydat-i-raskaivatsya-soloviev-prigrozil-sobchak-za-kritiku-parada-pobedy

- Храбрец или безумец? Как отреагировали на стихи Назарова о Параде Победы https://newizv.ru/news/society/10-05-2021/hrabrets-ili-bezumets-kak-otreagirovali-na-stihi-nazarova-o-parade-pobedy?yrwinfo=1620747525178267-983780374159551951400103-production-app-host-man-web-yp-95

- Соловьев обратился к выступившему против парада актеру Назарову https://www.mk.ru/social/2021/05/08/solovev-obratilsya-k-vystupivshemu-protiv-parada-akteru-nazarovu.html

- Роменский В. «Парад чего? Бессилия, запретов и оград?»: актер Дмитрий Назаров объяснил смысл стихотворения, за которое его начали травить в интернетеhttps://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/parad_chego_bessilija_zapretov_i_ograd-529610/

- Актера Назарова назвали сумасшедшим из-за стиха о “бессмысленном параде” https://www.mk.ru/social/2021/05/08/aktera-nazarova-nazvali-sumasshedshim-izza-stikha-o-bessmyslennom-parade.html

- Зачем актер Дмитрий Назаров назвал проведение военного парада 9 мая бессмысленным https://onlineru/2021/05/09/116832/

- Голубева А. “Наивность. Солидарность. Провокация”. Как появился студенческий журнал DOXA и за что его преследуют https://www.bbc.com/russian/features-57008077

- Давыдов И. “Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага”. Интервью с Г. Павловским https://newtimes.ru/articles/detail/160874/

- Провоторова Д. Бесценный ресурс https://www.svoboda.org/a/31234036.html

- Баймухаметов С. Парадокс от истории: в России ставят памятники пособникам Гитлера https://newizv.ru/article/general/13-05-2021/paradoks-ot-istorii-v-rossii-stavyat-pamyatniki-posobnikam-gitlera

- В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891-1922. – М., 2000

- Севрюгин И. “Язычество, выраженное в культе войны”. Историки анализируют законопроект о “решающей роли СССР” в победе над нацистской Германией https://www.currenttime.tv/a/zapret-publichno-otozhdestvlyat/31241727.html

- Sifuentes J. The Propaganda of Octavian and Mark Antony’s Civil War https://www.worldhistory.org/article/1474/the-propaganda-of-octavian-and-mark-antonys-civil/

- Глеб Павловский рассказал о себе https://onlineru/2011/07/14/006/

- США и не только: где сейчас живут потомки Сталина, Андропова, Брежнева и других советских вождей http://nashiusa.com/interesno/ssha-i-ne-tolko-gde-sejchas-zhivut-potomki-stalina-andropova-brezhneva-i-drugih-sovetskih-vozhdej/

- Кормилицын С. Родная чужбина. В каких странах оказались потомки советских вождей? https://aif.ru/society/people/rodnaya_chuzhbina_v_kakih_stranah_okazalis_potomki_sovetskih_vozhdey

- Сбежали или остались? Почему потомки советских вождей живут не в России https://radiokp.ru/sbezhali-ili-ostalis-pochemu-potomki-sovetskikh-vozhdey-zhivut-ne-v-rossii_nid26181_au66au

- Гостиница Россия. Потомки наших вождей – Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, Горбачёва и Ельцина – предпочитают жить за границей https://versia.ru/potomki-nashix-vozhdej-lenina-stalina-xrushhyova-brezhneva-gorbachyova-i-elcina-predpochitayut-zhit-za-granicej

- Якунин И. Потомки Сталина, Троцкого, Хрущева живут за океаном. Почему дети и внуки вождей нашей страны не желают оставаться на родине? https://www.kp.ru/daily/27031.3/4093930/

- А где же сейчас живут дети и внуки главных строителей коммунизма? https://skrepohistory.livejournal.com/7690.html

- Холодная война и культура https://www.svoboda.org/a/31241071.html

- Кульбака Н. Гибель российской мягкой силы https://www.vtimes.io/2021/05/05/gibel-rossiiskoi-myagkoi-sili-a4866

- Минюст включил в дело о признании художницы Апахончич «иностранным агентом» справку о ее упоминаниях в зарубежных СМИ за пять лет https://zona.media/news/2021/05/13/minjust

- Френкель Д. и др. Родина слышит. За 10 лет количество дел по статьям, связанным с работой контрразведки, выросло в 5 раз https://zona.media/article/2020/07/07/spy-intensifies

- Долинина И. и др. На измене: ТОП-10 силовиков-патриотов с интересами на Западе https://istories.media/investigations/2020/07/09/na-izmene-top-10-silovikov-patriotov-s-interesami-na-zapade/

- Соколов М. Куда смотрит власть? https://www.svoboda.org/a/31251265.html

- Алексиевич С. “Машина Сталина – жива”. Интервью https://www.svoboda.org/a/31244211.html

- Рыковцева Е. Лесин и Сурков опять в деле. Интервью Г. Павловского https://www.svoboda.org/a/25124167.html

- Осипова С. Молчать и не слышать https://www.svoboda.org/a/31207324.html

- Мишина Е. Вперед, в СССР https://novayagazeta.ru/articles/2021/05/13/vpered-v-sssr

В советское время дикторы бодро читали рассказы об успехах. И ничего другого в новостях услышать нельзя было. Сегодня заученные тексты прошлого с телеэкрана ушли. Но цензура теперь и не нужна, поскольку вместо дикторов с умными глазами пришли телеведущие с умными … языками. Они сами говорят то, что нужно.

Соответственно, таким же путем подбираются и эксперты. Они вроде все разные, но на самом деле действуют единой командой под руководством телеведущего, выступающего в роли играющего тренера.

Задача состоит не в том, чтобы нести правду. Главная задача – удержать зрителя у экрана. Эта задача, по сути, из другой сферы – принципиально неинформационной. Это задача развлекательного телевидения. И она стоит в русле большого потока современных передач. Только здесь пропаганда оказалась объединенной с развлекательностью. Если в подобного рода передачах речь идет, к примеру, о разводах звезд, то в политических ТВ-шоу проблемы на порядок выше. Правда, там тоже могут говорить о разводах, но только политических, к примеру, России с Украиной. Правда, с такими же обвинениями в измене. Украина ушла к другому – к ненавистному Западу. Эмоциональное негодование экспертов, которые рвутся со своими проклятиями под руководством своего тренера-ведущего.

Тактически понятно – так государство удерживает в поле внимания свою модель мира, свою онтологию, где есть враги, которых много. В российском официальном списке недружественных стран оказались только США и Чехия [1]. “Известия” по законам пропагандистского жанра на следующий день сразу дали материал под заголовком “Французы поприветствовали решение России по США и Чехии” [2]. Но оказалось, что речь там идет не об официальной позиции, даже не о газетной статье, а лишь о мнении части читателей:

“читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России о внесении Соединенных Штатов и Чехии в список недружественных стран, они посоветовали РФ добавить в перечень еще несколько государств”. Причем читатели безымянные, только под никами – Ja9978 или gauloisrefractaires. И именно они имелись в виду в заголовке “Французы поприветствовали решение России”: «Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. <…> Москва проявила правильную инициативу», — написал один из читателей”. Как видим, солидная пропаганда не говорит неправды, она лишь трансформирует правду в нужную для нее сторону.

В планы входило гораздо большее количество стран: “По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в список попадут США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник «Известий» добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии” [3]. Но, видимо, вышестоящие начальники попросили МИД не увлекаться перечнем врагов, а то и друзей не останется.

В обсуждениях возникала и Грузия: “Некоторых может удивить отсутствие в предполагаемом перечне Грузии, но оно объясняется просто: у нас нет дипломатических отношений с Тбилиси (что никем в России не воспринимается как проблема), следовательно, нет и дипломатического представительства – при необходимости связь между странами устанавливается через швейцарское посольство” [4].

Это вообще характерный и используемый пропагандистский инструментарий, когда мало выдается за большое, чтобы не сказать огромное. Вот, например, тиражируется мнение английских читателей: “Королевский военно-морской флот Великобритании отправил в Черное море свой корабль, который несколько дней назад через пролив Босфор зашел на территорию России. Военные быстро отреагировали на пришельца, который «даже не пощекотал им нервы». Такое заявление сделал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Британцы пристыдили собственный флот и подняли его на смех. Язвительные комментарии оставили читатели Daily Mail, пишет ИноСМИ. Аудитория издания отметила, что британские военные выбрали не те воды, в которые нужно направлять свои силы. Они считают, что границы Соединенного Королевства следовало бы защищать от притока мигрантов.

«Даже если мы отправим весь наш флот на задний двор России в Черное море, они разнесут его в течение нескольких часов. Зачем мы суем свой нос туда, где нет наших интересов?»;

«А что вообще славный Королевский флот Великобритании делает за тысячи километров от Англии?»;

«Какие у нас шансы против русских, если мы не можем справиться с потоком мигрантов на резиновых лодках в Ла-Манше?» — прокомментировали новость британцы.

При этом некоторые уточнили, что появившиеся в Черном море корабли похожи на те судна, которые занимаются патрулированием экономических рыбопромысловых зон. Британцы выразили надежду, что после такой рыбалки английским морякам не потребуется помощь специалистов.

«Мы что, ловим в Черном море селедку?»;

«Надеюсь, по возвращении домой вы не побежите за психологической помощью?!» — добили британцев соотечественники” [5].

Сразу вспоминается советское время, когда мнение, например, представителей американской компартии советская печать выдавала как мнение американского народа. За это время уже исчезла и собственная компартия, однако инструментарий обмана остался.

И с Грузией прогадали – ведь она вот только изгнала из Тбилиси пропагандиста Познера [6]. Т. Дзядко раскрыл такие подробности этого события: “Самолёт прилетает около 8:00. Всем гостям одна из участниц мероприятия с помощью властей организует пропуска. На автобусе всех привозят в отель «Стамба». Оттуда, когда уже начинается комендантский час, всех везут в «Vinotel» на ужин. Причём возглавляет процессию полицейская машина с мигалкой. Дальше там уже происходит то, что произошло, – митинг, закидывание яйцами и ругань. Конечно, закидывать яйцами и материть людей не очень классно. Но наступать своими высказываниями об Абхазии на национальную трагедию страны и потом приезжать как ни в чем не бывало – в разы менее классно, нужно быть готовым к тому, что часть общества выразит своё отношение к этому – просто потому, что для Грузии это история про тысячи убитых и 250 тысяч беженцев. А устраивать свой визит таким образом, что получается, будто приехали колонизаторы с большой земли с помощью полиции провести хорошо время, пока туземцы сидят дома и не могут даже выйти в магазин – это уже не просто не классно, это довольно стыдная история” [7].

Правда, и Познер хорош – православие время от времени критикует: «В православии подчеркивается твое ничтожество перед Богом, подавляется стремление к успеху, утверждается, что настоящая жизнь начнется, когда текущая кончится. Другими словами, как человек ты ничто, ты червь. Быть может, это то, что мы называем духовностью. Хотя мне эта мысль крайне несимпатична, потому что в данной трактовке нет позитива» [8].

В целом под обсуждение попало десять стран [9]. Недружественным странам запрещают нанимать на работу россиян. В ответ США заявили, что приостанавливает выдачу всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических, так сказать, из-за отсутствия рабочих рук. Российская сторона тогда решила отсрочить вступление в силу запрета на наем иностранцев на работу в посольство, а США возобновили оказание услуг американским гражданам, включая замену паспортов [10].

Эль Мюрид язвительно написал: “Правда, неясно, придется ли СМИ добавлять каждый раз после упоминания занесенной в список страны употреблять скороговорку “признанная в России недружественной”. Этот идиотизм уже процветает в отношении признанных в России террористических, экстремистских организаций, иностранных агентов и прочей враждебной нечисти. По сути, скоро информация о каком-нибудь событии будет теряться на фоне подобных скороговорок. В целом всё идёт по плану. Осажденная крепость, кругом враги, приступы паранойи перемежаются с истеричным военным психозом. А как иначе вести политику, если положение в стране все хуже, а население начинает задаваться странными вопросами про уровень жизни. Поэтому нужно отвлекать воем труб, грохотом барабанов, мельканием картинок с сонмищами врагов и единственный луч надежды в виде Великого и могучего Утеса, сверкающего боя, с одной ногой на небе и ногой на земле, живущего, пока не исчезнут машины…” [11].

Это такая “игра” между странами, но от нее страдают простые люди. Россия сама перевела статью из японской газеты с критикой появления такого списка. Здесь тоже были задействованы и читатели: “Комментарии японских читателей в целом довольно резкие. В них центральной мыслью проходит опасение того, что фактически в разряд «недружественных» может попасть и Япония, особенно в связи с наличием между ней и Россией территориальных споров. Это было бы плохо как для двусторонних отношений и перспектив решения упомянутой проблемы, так и для работы японского посольства в Москве, в котором трудится многочисленный отряд местных служащих. Традиционно есть среди комментариев и сугубо националистические и даже провокационные высказывания типа: «Знаем мы Россию. Она сама не возвращает Японии наши острова» или «Такая ситуация нам на руку — можно жестче требовать с России», и вплоть до «Надо вернуть острова силой!», «Япония должна покончить со своим пацифизмом и вооружаться назло окружающим ее врагам, в том числе и России». Некоторые даже предлагают в превентивном плане признать Россию «недружественным» государством первыми. Другие горячие головы предлагают немедленно отменить 9-ю «мирную» статью японской Конституции, чтобы «развязать себе руки»” [12].

Вот какие недружественные страны не с точки зрения власти, а с точки зрения населения: США (83%), Украина (53%), Великобритания (48%), Франция (24%), Германия (23%), Канада (10%), Израиль (4%), Иран (4%), Турция 2%, Япония (2%), Италия (2%) [13]. Это данные ФОМ 2019 г.

Причины можно увидеть на примере конфликта с Украиной. Левада-центр дает такие данные: “Российское общественное мнение во всех конфликтах своей страны с ее соседями приучили видеть «руку США». Вот и в данном случае «инициатором обострения ситуации на востоке Украины» 48% сочли «США и страны НАТО». Саму Украину называли в два с половиной раза реже (20%). На непризнанные республики ЛНР и ДНР указали 2%. Свою страну — Россию — назвали инициатором этого конфликта 4%. Известно, что чем лояльнее в некоей группе отношение к Путину, тем сильнее в ней антиамериканские настроения. Среди категории 65+, чемпиона по одобрению Путина, США и НАТО обвиняют в обострении ситуации 60%, а Россию — 1%. Иными словами, в конфликте с Украиной/Америкой как событии внутренней политики идеологическая победа целиком на российской/путинской стороне” [14].

При этом Левада-центр дает и ответ на вопрос, как изменится отношение населения к Путину в случае военных действий против Украины: “во всех категориях опрошенных основной ответ (около 40%) был: «это не изменит отношения россиян к В. Путину». Результат, который можно было бы — но, как оказалось, не стоило — ожидать, а именно: война «поднимет авторитет В. Путина среди россиян», обещало меньшинство в 16%. Даже среди одобряющих курс страны и деятельность Путина на его посту тех, кто видел, что это вызовет недовольство, было больше, чем ожидающих, что это поднимет авторитет” (там же).

По данным ФОМ (апрель 2021) 54% россиян опасаются третьей мировой войны, 41% – нет [15]. “Независимая газета” в своей редакционной статье сместила акценты на увольняемых из посольств российских гражданах: “На госпредприятиях работают те, кто составляет ядерный электорат власти. А в иностранные посольства и консульства нанимаются нередко представители среднего класса. Это могут быть молодые люди, получившие образование, знающие языки, с современными потребительскими привычками, воспринимающие мир как открытую систему, а не как поле геополитической битвы. Нельзя сказать, что власть всегда и полностью игнорирует интересы таких людей. Но любая правящая элита, стремясь сохранить свой мандат на управление страной, периодически должна решать, какой избиратель для нее приоритетен здесь и сейчас, а чьими нуждами можно пожертвовать. Сейчас российская власть ориентирована на длительное охлаждение международных отношений. И она понимает, что увольнение гражданина РФ из иностранного посольства не вызывает массового, электорального значимого сочувствия, эффекта солидарности («на его месте могу быть я»), не укрепляет протестный потенциал социума. С заводом или шахтой все было бы иначе” [16].

Однако дело не в них, не в этой сотне-другой человек, а в сложностях получения виз, возникающих в результате, что выражается уже в тысячах и тысячах недовольных. К тому же, и шпионы не смогут получить визы. Так что вреда получилось больше, чем пользы.

И в принципе любое ухудшение – это, в первую очередь, наказание самого себя. Российское массовое сознание прекрасно понимает разницу в том, что Россия продает и что покупает по данным ВЦИОМ: “Большинство россиян (72%) полагают, что страна продает за рубеж больше необработанных природных ресурсов, чем произведенных промышленностью товаров. Обратного мнения придерживается один из восьми соотечественников (13%). Подавляющее большинство опрошенных (79%) считают, что Россия покупает за рубежом больше сложных, промышленно произведенных товаров, чем простых необработанных ресурсов.Противоположную точку зрения разделяют 7% граждан” [17].

Так что и здесь имеются красивые политические жесты, за которыми нет такой же красивой экономики. Вспомним, что когда Запад перекрывает продажу сложной техники, становится и нечем нефть добывать…

И. Минтусов обратил внимание на разное понимание “недружественности” на Западе и в России: “”недружественные страны” для США – это те страны, где опасно находиться их гражданам, “недружественные страны” для России – это те страны, с которыми произошел межгосударственный политический конфликт, никакого отношения к безопасности граждан не имеющий. Понимаю, почему в этом списке США: исторически геополитический стратегический соперник России (президент России дипломатично использует слово “партнер”, но это – милая деталь). Но Чехия? Стратегический соперник России? Может быть, она угрожает национальной безопасности России? Теперь, очутившись в официальных врагах России, Чехия, думаю, убедилась в правильности своего решения по делу во Врбетице. Если “старший брат” так нервно реагирует, значит, что-то точно есть, ведь дыма без огня не бывает. А МИД РФ выполнил своё очередное техническое задание: использовать этот повод для создания образа очередного врага и поставив дополнительную преграду в отношениях между нашей страной и странами ЕС” [18].

Он же ранее оценил работу МИДа: “Автократиям необходимо подтверждать народу свою незаменимость. Постоянно демонстрировать гражданам, что враги притаились у самых границ и каждую минуту готовы напасть на нашу Родину. В условиях постоянной угрозы необходима сильная рука и сплоченность вокруг лидера страны. Правитель-автократ должен постоянно убеждать в этом себя и свой народ. Формированием образа России как осажденной врагами крепости традиционно занимаются пропагандисты федеральных государственных каналов. Однако для этого необходима регулярная «поставка» тех самых «фактов» агрессии коллективного Запада для федеральных каналов и их дальнейшей переработки и обертывания в красивую упаковку для населения. Истинные публичные герои автократических государств, ежедневно контактирующие с потенциальными противниками России – работники МИД. (Сотрудников спецслужб не рассматриваем: у них другие задачи, они всегда в тени и пропагандой традиционно не занимаются)” [19].

И это одновременно говорит о единых задачах – все ведомства должны работать на пропаганду – создавать и поддерживать картину мира осажденной крепости, где враги повсюду, а друзья наперечет. Советский Союз тоже любил друзей только в Африке.

Украина попала в центр этих трансформаций. Б. Грозовский говорит: “Думаю, что в вопросе Украины Бжезинский прав, по крайней мере, в том, что развод с Украиной – это гигантская травма для российской империи. По сути дела, мы наблюдали, как этот развод происходил на протяжении трех веков: XVII, XVIII и XIX века. Есть разные прочтения общей истории, бесконечная борьба исторических нарративов, когда нарождающееся украинское национальное самосознание противоречит российским имперским историческим нарративам буквально по всем пунктам, когда в XIX веке есть конкурирующее прочтение общей истории, но в то же время различной в течение XVI, XVII и XVIII веков, и вся борьба в ХХ веке, в его третьем десятилетии, она как раз про это. Украина – это гигантская травма для российского имперского сознания. Представить себе российскую империю без Украины очень сложно, по сути дела, это отрывание очень важной части. Во многом это связано с тем, что российская империя – это такая империя без центра, откуда она растет” [20].

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

За 2020 рік Академія Української Преси провела 348 заходів, більшість яких була присвячена медіаграмотності.

З початком війни особлива увага АУП була приділена заходам в зоні конфлікту. АУП першою почала проводити там заходи для журналістів та медіаактивістів. У гарячу фазу конфлікту (з початку і до Мінських угод) АУП провела 52 заходи у Донецькій та Луганській областях та продовжує активно працювати там і зараз. Зокрема, від 2018-го до 2021-го у партнерстві з Посольством США в Україні було проведено 14 прес-турів до України (Київ-Донбас) для 54 журналістів провідних європейських медіа.

Від 2018 року по нинішній час за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу та Фонду Конрада Аденауера проведено більш ніж 80 тренінгів із підвищення кваліфікації для 1500 регіональних журналістів.

Крім того, у партнерстві з IREX і StopFake провели навчання у 2015-2016 роках для 15 010 медіаактивістів, а з 2017 по 2020 роки у партнерстві з DW Akademie для 34 400 медіаактивістів.

Три роки (з 2018) учні пілотних шкіл Нової української школи (3000 осіб) навчаються за посібниками, де інтегрована медіаосвіта (українська мова, інтегрований курс «Я досліджую світ»).

84 % вчителів, які викладають медіаосвіту та медіаграмотність, навчалися на заходах АУП (опитування Інтерньюс-Нетворк, 2016 рік).

З 2002 р. дослідницькі колективи Академії Української Преси та Інституту соціології НАН здійснюють проекти контент-аналізу програм телебачення, радіо, матеріалів центральних та регіональних друкованих видань та інтернет медіа. На сьогодні АУП провела понад 60 хвиль моніторингових досліджень на основі контент-аналізу.

«Бібліотека масової комунікації і медіаграмотності АУП» (існує з 2003 р.) налічує понад 100 видань для журналістів та медіапедагогів, у тому числі біля 50 перекладних видань для журналістів та медіапедагогів.

Академія підготувала 23 посібники з медіаграмотності, 12 з яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України (історія, мистецтво, географія, біологія, фізика, хімія, спецкурси з медіаграмотності для дошкільної освіти, початкової та загальної середньої школи, для позакласного навчання, для освіти батьків тощо).

Також Академія Української Преси приділяє вагому увагу поширенню медіаосвіти та медіаграмотності із застосуванням сучасних засобів, створюючи змістовні веб-ресурси, серед яких:

- Портал медіаосвіти та медіаграмотності /org.ua/, який нараховує 50 тисяч постійних відвідувачів, серед яких переважають вчителі, викладачі та активісти медіаграмотності. Охоплення Порталу становить 150-200 тисяч осіб на місяць.

- Сайт АУП /com.ua/, орієнтований в першу чергу на журналістів, охоплює 25-30 тисяч осіб на місяць, серед яких 7 тисяч є постійними відвідувачами

- Сторінка АУП у Facebook /com/aupfoundation/, за якою слідкують 7 тисяч підписників, а охоплення її становить понад 100 тисяч осіб на місяць.

Медіаосвітні ігри АУП. Адаптовано до українських реалій медіаосвітні онлайн-ігри «Медіазнайко» https://www.aup.com.ua/Game/index.html та «Пригоди Літератуса» https://www.aup.com.ua/mediaosv/onlayn-gra-prigodi-literatusa

Розроблено офлайн ігри - «365° за шкалою медіаграмотності» https://www.aup.com.ua/365-game/ (може використовуватися також і онлайн) та «Медіаграмотна Мафія» - https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PYBOqmtj4q_Oo8E3fvdkBLuP38MxEmA

ОСНОВНІ ПРОЕКТИ

АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

2021

| НАЗВА ПРОЄКТУ |

ПЕРІОД |

ДОНОР |

| SG-R-UA-1854-13

|

01.01.2018 – по теперішній час |

Internews Network

|

| Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність |

01.10.2017 – по теперішній час |

IREX

|

| Престури для європейських журналістів в Україну (Київ-Донбас)

|

01.09.2019 – по теперішній час |

US Embassy

|

| Підвищення рівня кваліфікації журналістів та медіаграмотності серед населення |

12.01.2020 – по теперішній час |

Friedrich Naumann Foundation for Freedom

|

| Програма підготовки тренерів з медіаграмотності |

1.06.2021 - по теперішній час |

Konrad Adenauer Stiftung |

| Міжнародна конференція з медіаграмотності |

осінь 2021 |

Deutsche Welle Akademie |

| Медіанавігатор |

03.2016 - по теперішній час |

N-OST |

ДОНОРИ

АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Проєкти здійснюються за фінансової підтримки:

USAID

Інтерньюз

Посольство Великої Британії в Україні

IREX

Н-ОСТ - Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung (Берлін)

Представництво в Україні Фонду Фрідріха Науманна «За Свободу»

Представництво в Україні Фонду Конрада Аденауера

Посольство США в Україні

Посольство Федеративної Республіки Німеччина

Гете Інститут (Goethe-Institut)

MYMEDIA

Посольство Королівства Нідерландів в Україні

Міжнародний фонд “Відродження”

ІСАР / UNITER - Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (скорочено ІСАР «Єднання»)

Посольство Франції в Україні

Посольство Республіки Польща в Україні

Eurasia Foundation (Фонд Євразія)

Польський інститут в Києві

Швейцарське бюро співробітництва (ШБС) в Україні

Програма розвитку ООН в Україні

Фонд Ганнса Зайделя (ФРН)

Фонд Фрідріха Еберта (ФРН)

Фонд Гайнріха Бьоля (ФРН)

Представництво Європейського Союзу в Україні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Академія Deutsche Welle

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES)

ПАРТНЕРИ (Україна)

АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

- Міністерство освіти і науки України

- Комісія з журналістської етики

- Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

- Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України

- Національна спілка журналістів України

- Факт-чек проект «БезБрехні»

- Видавничий дім «Соняшник»

- Сайт для перевірки фактів Stopfake.org

- Незалежна медіа-профспілка України

- Вищі педагогічні університети; класичні університети, де готуються вчителі; педагогічні коледжі

- Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти

- Загальноосвітні навчальні заклади

- Інтернет Асоціація України (ІнАУ)

- Національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства

- Маріупольський державний університет

- Національна спілка кінематографістів України

- Українська Асоціація Медіа Бізнесу (УАМБ)

- Незалежна асоціація телерадіомовників

- Онлайн-газета «Дзеркало тижня»

- Центр Громадянських Ініціатив (ЦеГрІн)

- Громадське телебачення Донбасу

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

- Шведський інститут FOJO

- Центр медіаініціатив (Вірменія)

- Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (Кишинів, Молдова)

- Товариство білоруської школи (АУП надає консультації щодо впровадження медіаосвіти)

- Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

- Міжнародний центр журналістики (Берлін)

- Вільний університет Берліна

- Фінська асоціація медіаосвіти

- Дортмундська міжнародна мережа освіти і зустрічей (ІBB Dortmund GmbH)

- kz | Право на правду

- Medianet (Міжнародний центр журналістики) (Казахстан)

- The European Foresight Monitoring Network (EFMN)

- Центр розвитку сучасної журналістики республіки Узбекистан

- Media Development Fund (MDF) (Фонд розвитку медіа) (Грузія)

- Центр підтримки ЗМІ (Киргизстан)

- Балтійський центр медіадосконалості (Baltic Centre for Media Excellence) (Молдова)

- rs (Польща)

Переход из друга во врага долгий процесс, который должна обеспечивать и пропаганда. Враги, к тому же, это дорогое удовольствие. Страдает не только политика, но и экономика. И Путина предупреждали о последствиях аннексии Крыма для России. С. Гуриев говорит: “Мы даже слышали, что такого рода разговоры шли в 14-м году, когда какие-то сислибы дали Путину понять, что аннексия Крыма приведет к существенным последствиям для российской экономики. Владимир Путин заметил, что “есть более важные вопросы, а ваша задача – минимизировать издержки”.